「Geminiガイド付き学習とは何か」

「どうしたらGeminiガイド付き学習を使えるのか」

「Geminiガイド付き学習の利用方法や、勉強への活用法を調べたい」

──こうした疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

本記事では、Geminiガイド付き学習(Gemini Guided Learning)の基本機能からセットアップ方法、勉強への具体的な活用方法、料金や提供状況、さらにベストプラクティスまでを解説していきます。

Geminiガイド付き学習とは?(Gemini Guided Learningの基本機能)

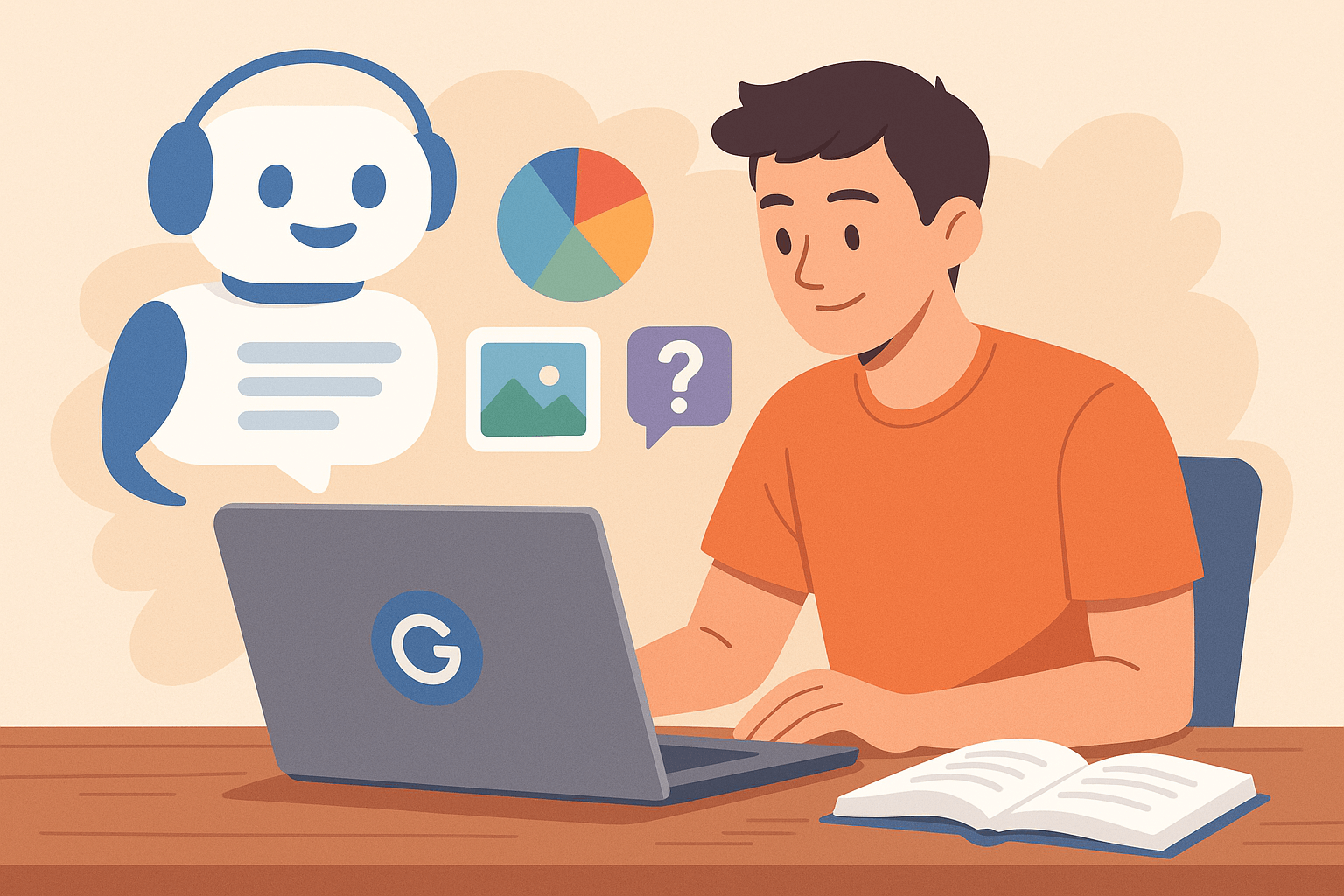

AIを使った学習支援はここ数年で急速に普及しましたが、その多くは「質問を投げる → AIが答える」というシンプルな仕組みでした。

一方で「答えを聞いて終わり」になってしまい、理解が浅くなりやすいという課題も顕在化しています。

そこで登場したのが、Geminiガイド付き学習(Gemini Guided Learning) です。

学習者が自分で考えながら知識を定着させられるように設計されたGeminiガイド付き学習について、解説します。

従来のAIと何が違う?Geminiガイド付き学習の基本機能について

Geminiガイド付き学習は、Googleの最新AI「Gemini」をベースにした学習支援モードです。

従来のAIチャットが「質問に答える」ことを中心にしていたのに対し、ガイド付き学習では「学習者が理解するまで伴走する」設計になっています。

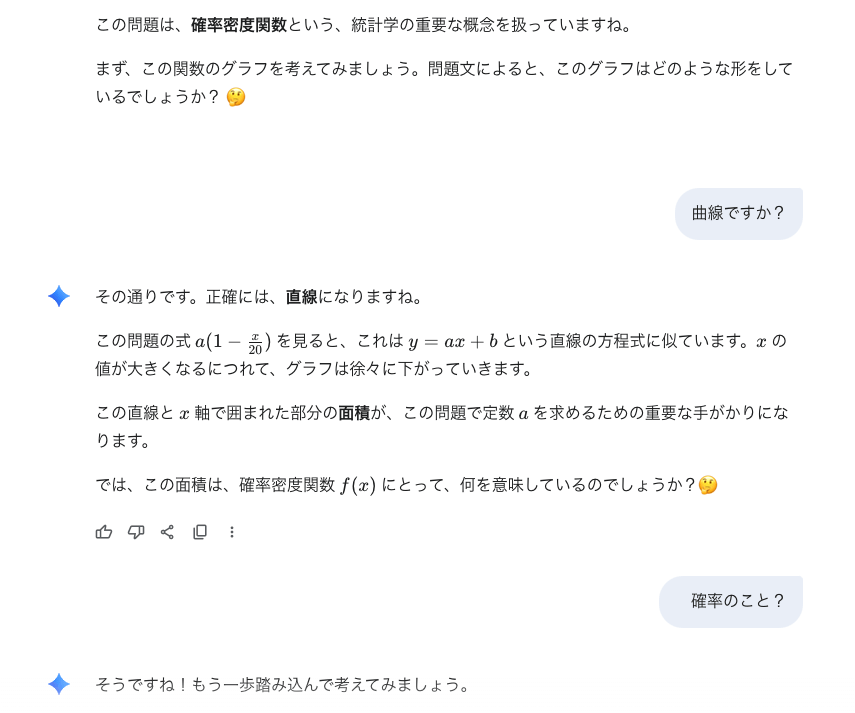

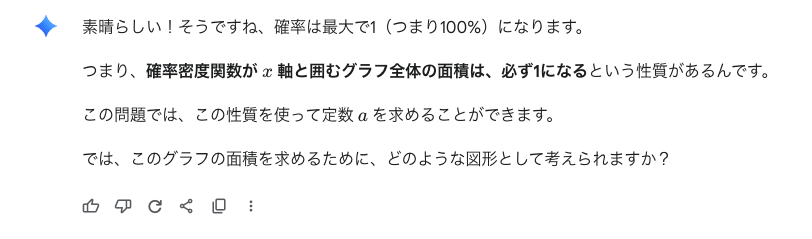

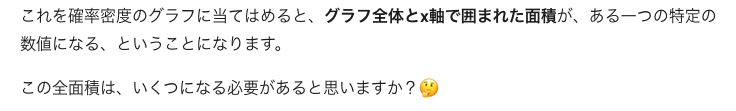

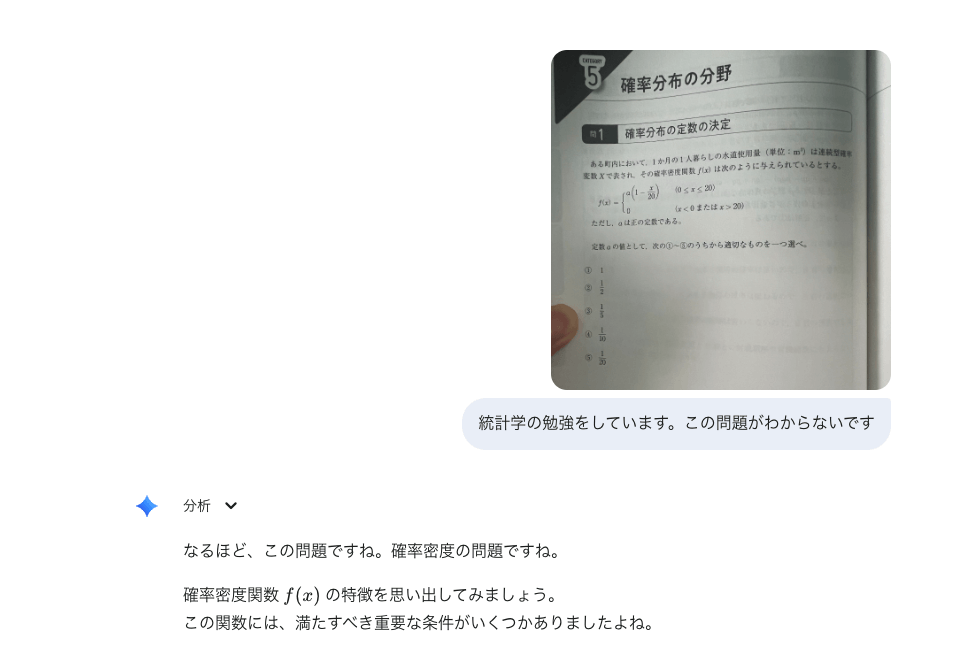

具体的には、以下の3つのような対話ができます。実際に統計学の確率分布に関する問題集を解いているシーンを想定して、Geminiガイド付き学習を試してみました。

①段階的に解説する(必要な知識をインプットしながら、回答まで伴走する)

②オープンな質問を投げ返す(「なぜ?」「どんな〇〇?」と考えを引き出す)

③対話型クイズを出す(答え合わせをしながら定着を確認する)

上記の具体例は、学習科学に基づくアプローチを取り入れて設計されています。単に「答えを知る」だけでなく、「なぜその答えになるのか」を理解できる点が、従来のAIツールとの最大の違いです。

Geminiガイド付き学習のここが凄い:マルチモーダルの活用

もうひとつの特徴がマルチモーダル対応です。

従来のテキストベースの学習支援だけでなく、Geminiは以下のような形式の情報を組み合わせて扱えます。

①画像や図の解説:写真やグラフをアップロードして、「この図を説明して」と依頼可能。

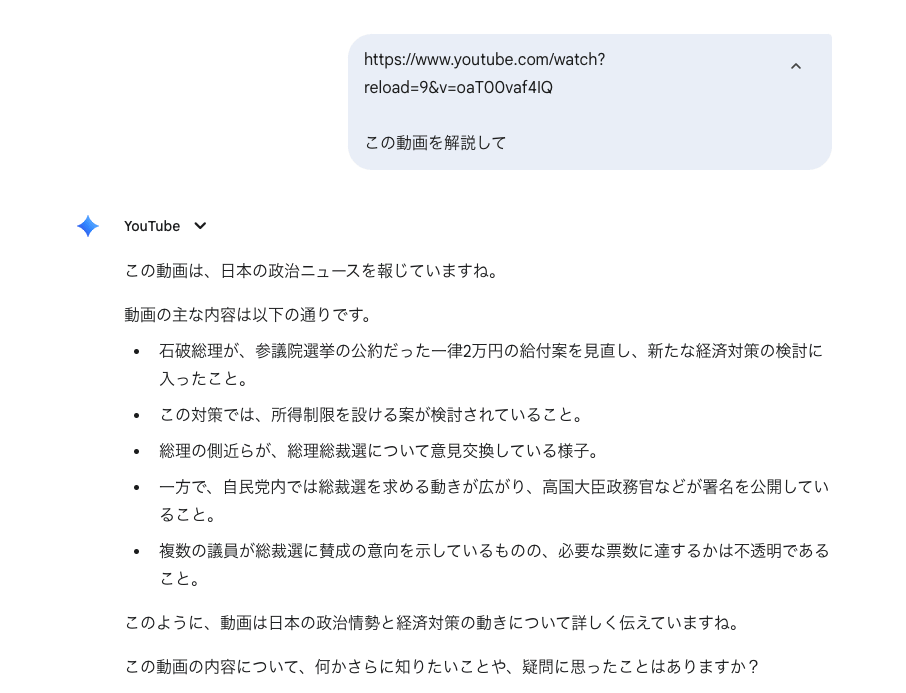

②動画やYouTubeの要約:講義動画や解説動画、経済ニュースをまとめ、重要なポイントだけを抽出。

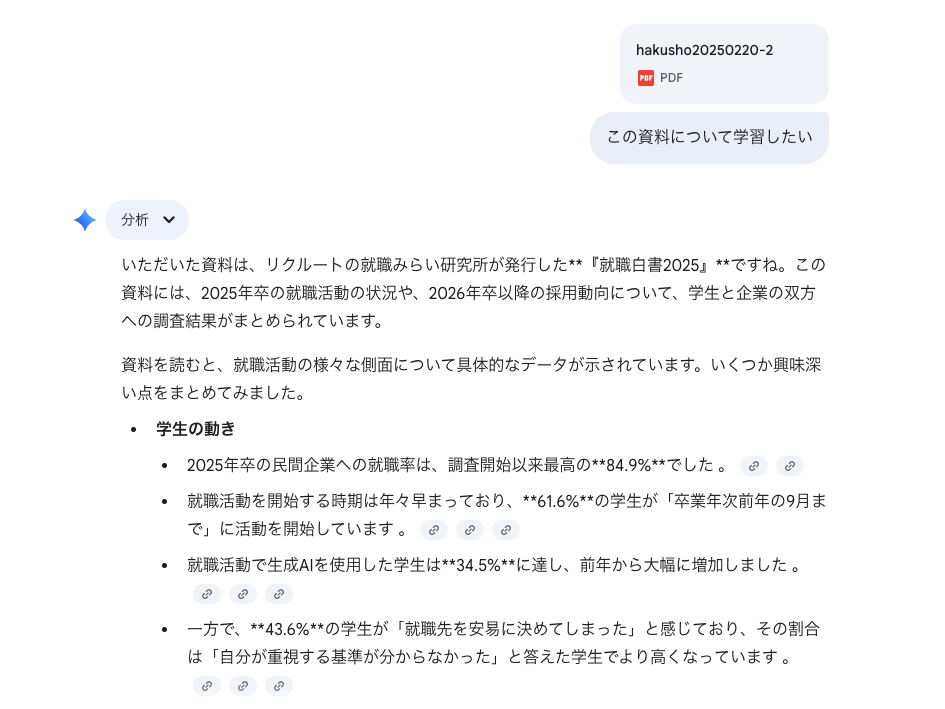

③ファイル(PDF/Word)からの学習:アップロードした資料を整理し、学習計画に落とし込む。

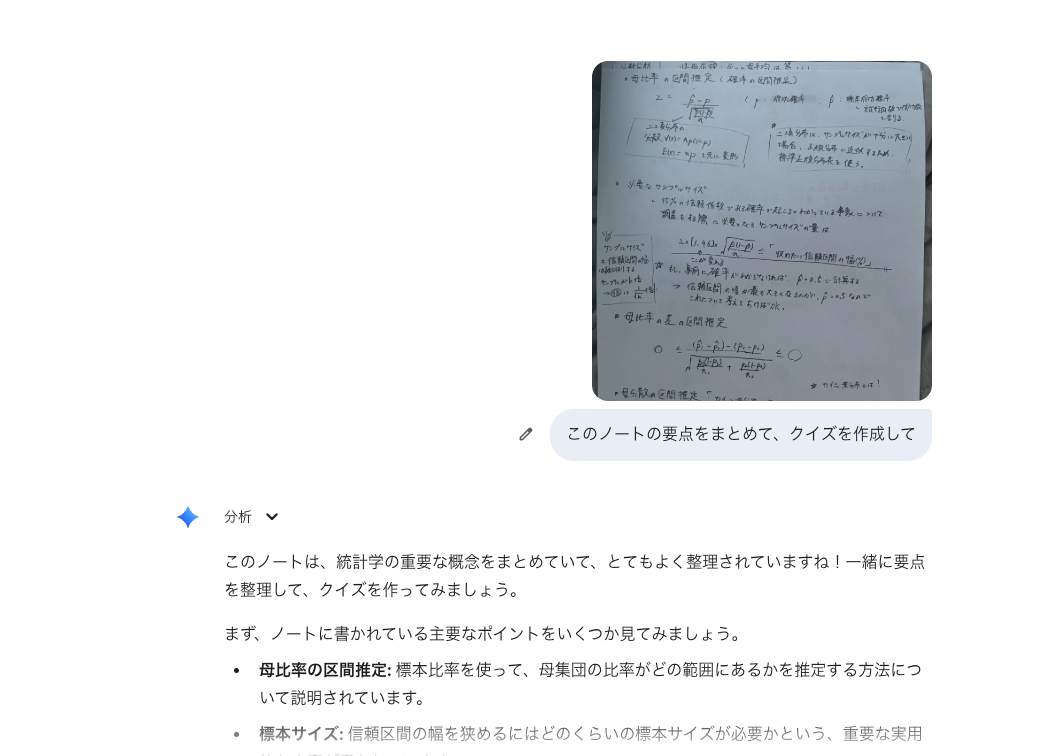

④自作ノートの活用:ノートを写真で撮影し、その内容をもとにクイズを作成したり、要点をまとめる。

上記のような使い方を活用することで、授業で学んだ数学のグラフ問題を図で確認したり、大学のレポート課題をPDFから構成化したりと、実際の学習環境に即した柔軟な使い方ができます。

特に大学生や教員にとっては「教材をそのまま読み込んで対話できる」点が大きな魅力です。

Geminiガイド付き学習の使い方(セットアップから基本操作まで)

Geminiガイド付き学習を実際に活用するためには、まず最初のセットアップと基本操作を押さえておく必要があります。

操作自体はシンプルですが、「どこから起動するのか」「どのようにファイルや画像を使えるのか」が分かっていると、スムーズに学習を始められるでしょう。

ここでは、利用を開始するための手順と、学習を効率化するための基本的な使い方を紹介していきます。

Geminiガイド付き学習の起動方法は?

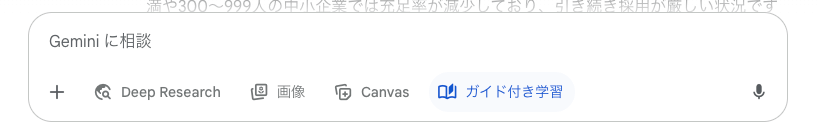

Geminiガイド付き学習は、Geminiアプリまたはウェブ版から利用できます。

基本的な流れは次の通りです。

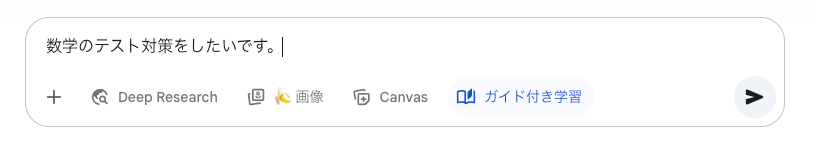

ホーム画面またはナビゲーションメニューに「ガイド付き学習」タブをクリックします。

「数学」「レポート作成」「資格試験対策」など、目的に応じてテーマを選びます。

学習のテーマは、文章で提示することができます。

Geminiが段階的に質問や解説を提示し、対話形式で学習を進められます。

このように、Geminiガイド付き学習では、直感的に操作できる設計になっているため、アプリやWEBに不慣れな方でも安心して始められる点が特徴です。

ファイル・画像を使った学習方法

Geminiガイド付き学習では、前述したマルチモーダルの活用方法でも説明した通り、単なるテキスト入力だけでなく資料や画像を直接学習に活用できるのが強みです。

ファイルや画像を使ってGeminiガイド付き学習を活用する方法を紹介します。

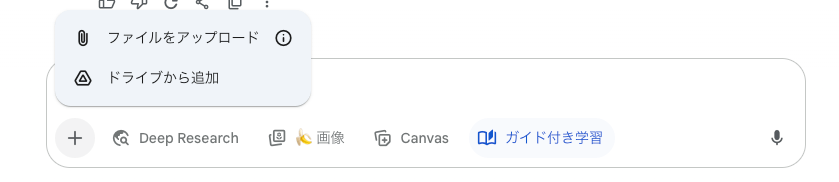

左下の「+マーク」を選び、「ファイルをアップロード」を選択します。

次に、自身のデバイスからお好きなファイルを選択します。

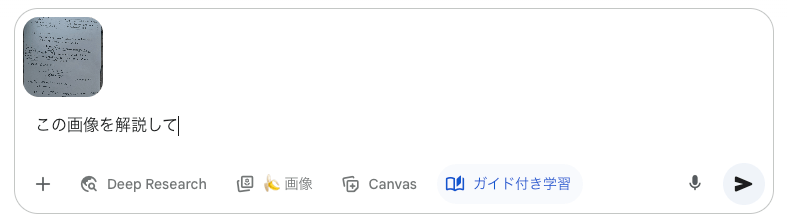

下記の画像のように、選択したファイルや画像が表示されることを確認し、指示文を入力する。

これらの機能を組み合わせることで、従来の「検索して調べる」勉強方法から、自分の教材を中心にしたパーソナライズ学習へと発展させることができます。

Geminiを勉強に活用するには?答えを聞かない勉強方法

Geminiガイド付き学習の最大の価値は、「答えを直接聞かずに、自分で考える力を育てられる」ことにあります。

AIからすぐに答えを教えてもらうのは便利ですが、知識が定着しにくく、応用力も身につきません。

そこで重要なのが、AIを「解答マシン」としてではなく「伴走する学習パートナー」として活用する方法です。

数学・理科:解法を段階化し「なぜ」を理解する

特に、数学や理科の勉強では、正答を得ることよりも「なぜその解き方になるのか」を理解することが重要です。

Geminiガイド付き学習では以下のアプローチで学習が進んでいくため、このような学習方法を取り入れることで、より効果的に学習を進められます。

- いきなり答えを出さずにヒントだけが提示される

- 解法の途中で「次のステップは何だと思う?」と返答が来る

- 計算過程をステップごとに分解して解説する

これにより「問題の筋道を立てて考える力」が鍛えられ、試験でも応用が効く理解が得られます。

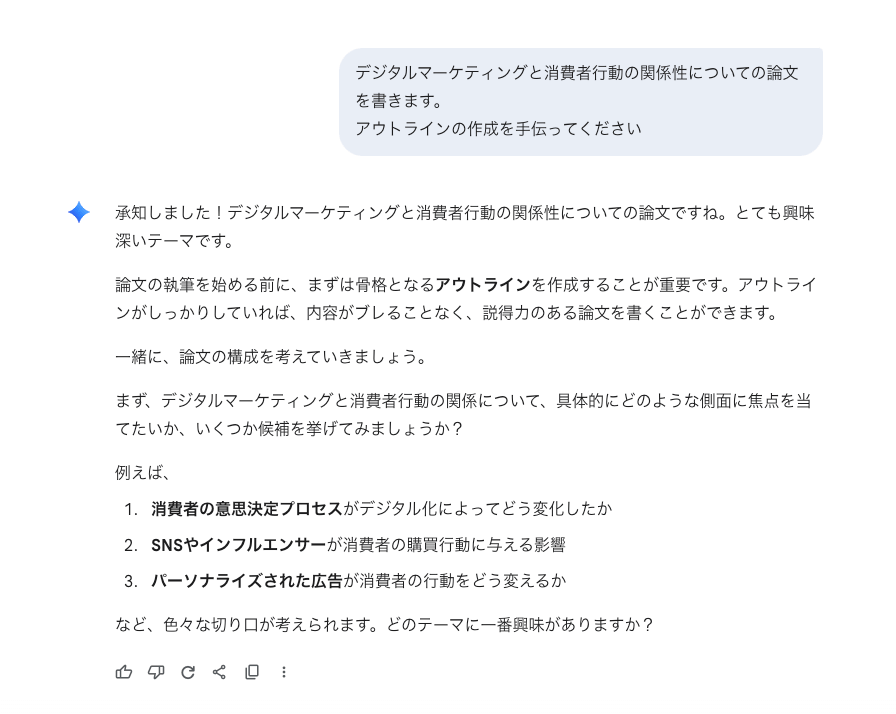

レポート/エッセイ:アウトライン作成と添削

レポートやエッセイ執筆では、最初から文章を作ってもらうのではなく、構成を整理するサポート役として使うのが効果的です。

以下のようなステップでサポートしてもらうと良いでしょう。

テーマを提示してアウトライン(骨子)を提案させる。

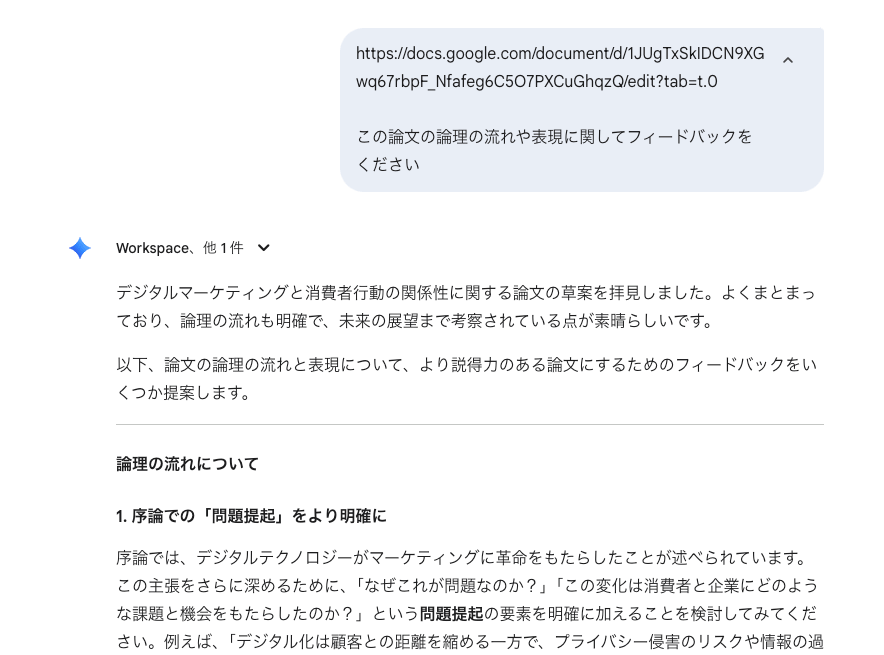

自分で書いた草稿をアップロードし、論理の流れや表現をフィードバックしてもらう

使用した参考文献や引用の情報をアップロードして、情報や記載方法の整理をサポートしてもらう。

ただ「AIに書かせる」ではなく、自分の文章力を伸ばしながら課題に取り組むことができます。

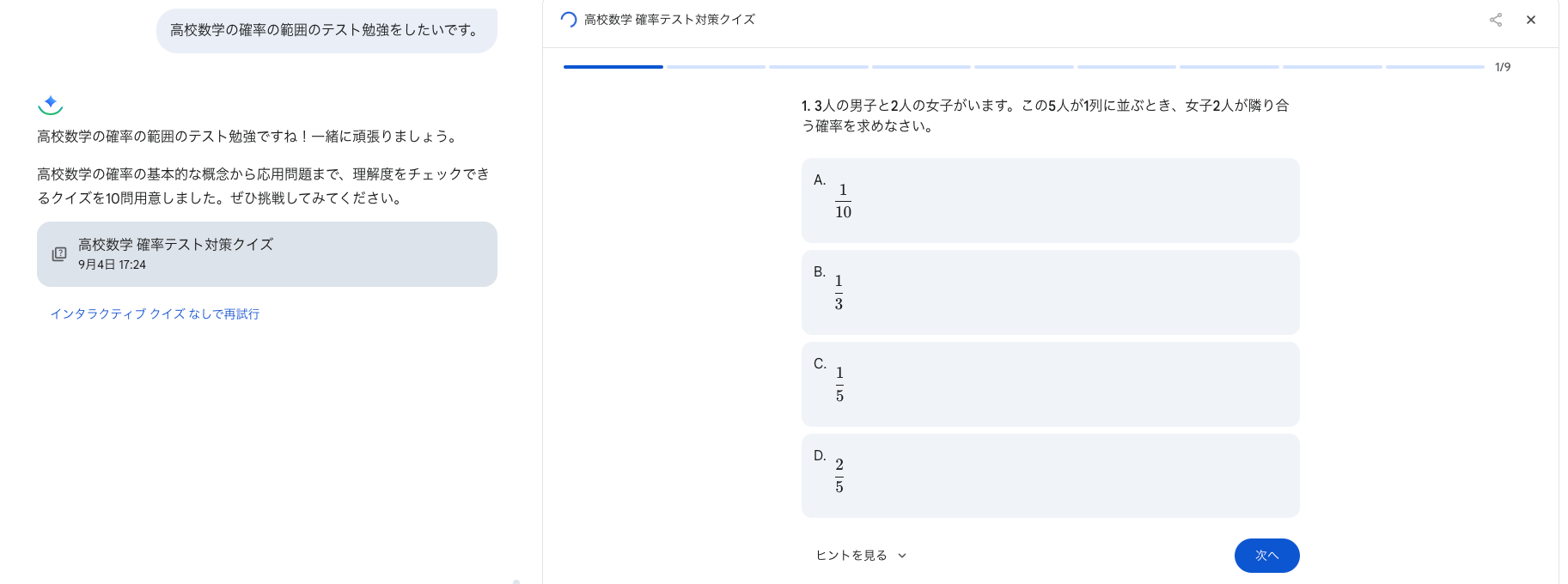

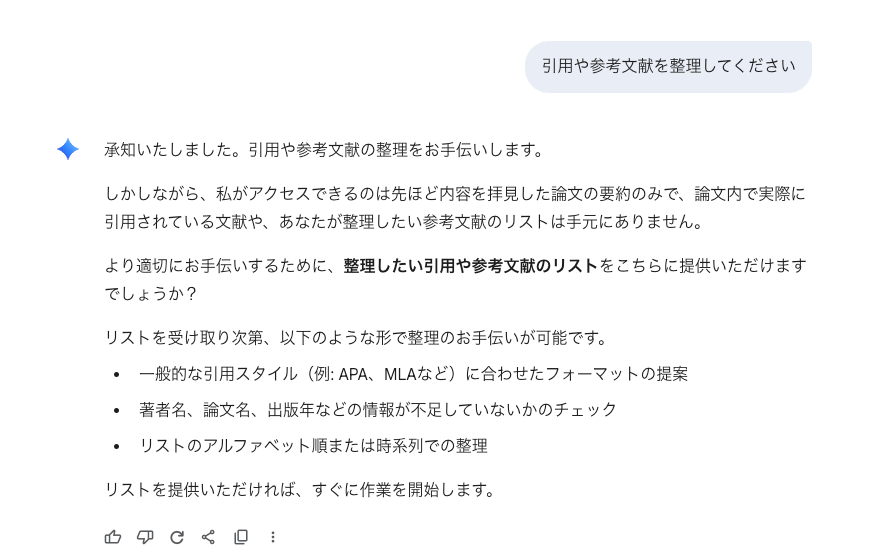

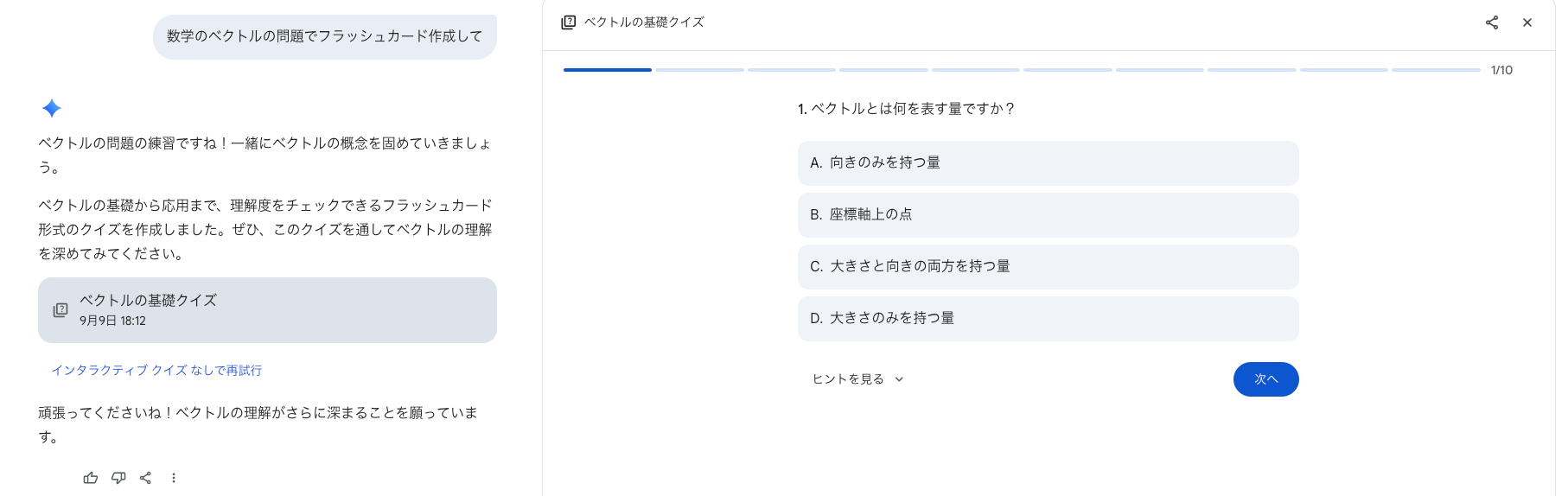

試験対策:模擬問題・フラッシュカードの作成

Geminiガイド付き学習が、試験勉強において便利であるのは、練習問題を自動生成できる点です。

次のような、フラッシュカード形式の問題を生成することができます。

Geminiガイド付き学習を活用することで、従来よりも効果的に記憶の定着が応用力の向上が期待できます。

- 教科書の範囲を入力し、想定問題を出題してもらう

- 用語をカード形式にして、暗記用のフラッシュカードを作る

- 解答後に「なぜ正しいか」「どこを間違えたか」を振り返り学習まで支援

Geminiガイド付き学習の料金形態

ここまではGeminiガイド付き学習の活用方法を解説してきましたが、Geminiガイド付き学習を導入するにあたって、「料金体系」と「利用条件」が気になる人も多いのではないでしょうか。

特に学生や社会人の個人利用と、学校や塾といった教育機関での導入では事情が異なるため、正確な情報を把握することが重要です。

ここからは、無料と有料プランの違いや年齢制限、さらに他サービスとの比較を順に整理していきます。

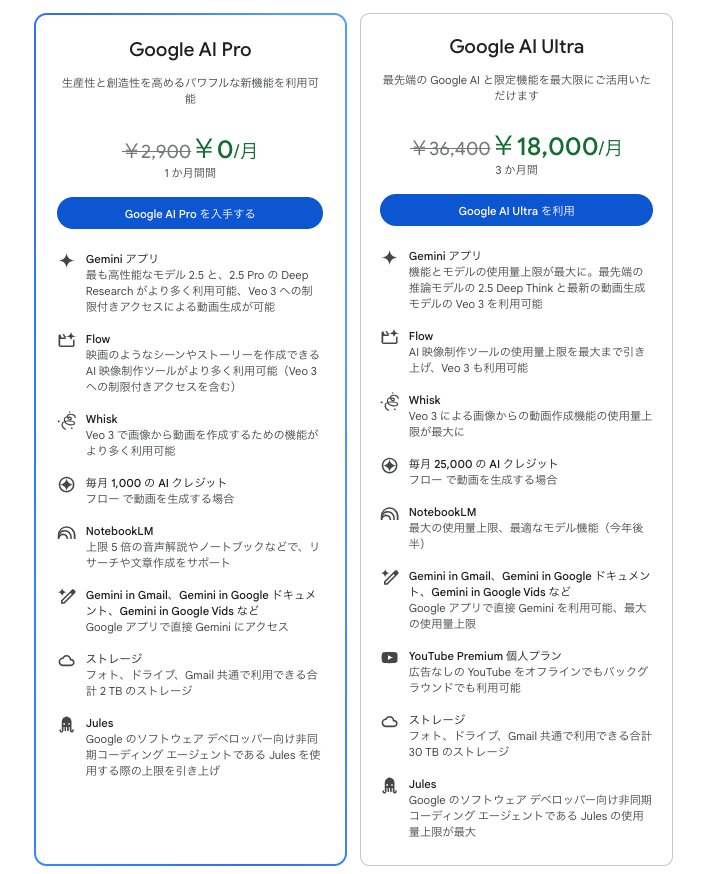

無料/有料プランと機能の違い(AI Pro以上/無料で使える範囲)

結論、Geminiガイド付き学習は「無料」で利用可能です。

しかし、課金をすることで利用できる機能が大きく変わるため、主要な違いを以下にまとめました。

| 項目 | 無料版 | Google AI Pro | Google AI Ultra |

|---|---|---|---|

| 月額料金 | 無料 | 2,900円/月 | 36,400円/月 |

| 利用できるモデル | Gemini 2.5 Pro + Deep Research (いずれも制限付き) | Gemini 2.5 Pro + Deep Research + Veo 3 制限付き | Gemini 2.5 Pro Deep Think + Veo 3 完全版 |

| 動画生成クレジット | 利用不可 | 1,000 | 25,000 |

| ストレージ | 15GB | 2TB | 30TB |

上記の図のようにGeminiは基本的には無料で利用可能です。

しかし、より高度なモデルや動画生成、より多くのストレージを利用する方は課金が必須であるため、必要に応じて課金という選択肢をとっても良いかもしれません。※有料アカウントは18歳以上であることが求められます。

年齢制限・アカウント要件(学生/教員/個人利用)

Geminiを利用するにはそもそも「Googleアカウント」が必要です。

アカウントを作るための年齢要件が13歳以上であるため、Geminiの年齢制限は13歳以上であることがわかります。さらに、有料プランへの加入は18歳以上となっています。

また、Geminiのサービスは、「Googleアカウント」で利用する個人向けと、「Google Workspaceアカウント」で利用する学校・ビジネス向けに分かれています。

- 個人向け

Googleアカウントを持っていれば、誰でも無料でGeminiのウェブ版やアプリを利用できます。

個人で、日常的な質問、学習、クリエイティブな作業などを行う際におすすめです。 - 学校・ビジネス向け

Google Workspaceには、企業や教育機関向けにGeminiの機能を統合したサービスが提供されています。

管理者がデータのプライバシーやセキュリティを管理したい場合や、GmailやGoogleドキュメントなどの他ツールとの連携により、業務を効率化したい場合におすすめです。

Gemini Guided Learningと他サービスを比較

ChatGPTの学習モードや学習管理アプリ(Quizlet, Notion AIなど)との違いを解説します。

Gemini Guided Learning利用の検討のためには欠かせない内容です。

ChatGPT学習モードとGemini Guided Learningの違い

両者とも、対話型で「ユーザーに思考させること」を基本設計にしており、無料で利用できます。

そのため、実際に自分で利用することで、それぞれの返答のクセが自分に合っているのか、合っていないのかを判断すると良いでしょう。

以下の表で、基本機能やプランの違いを比較しました。

| 項目 | Geminiガイド付き学習 | ChatGPT学習モード |

|---|---|---|

| 学習形式 | 構造化されたレッスン、視覚的な情報(図やグラフなど)を活用する | 会話形式でのフィードバックや質疑応答が中心 |

| 無料プラン | あり(画像生成枚数、高性能モデルなどに利用制限あり) | あり(長文の出力、高性能モデルなどに利用制限あり) |

| 有料プラン | Google AI Pro:2,900円/月 Google AI Ultra:36,400円/月 | ChatGPT Plus:$20/月 ChatGPT Pro:$200/月 |

| 年齢制限 | 13歳以上 ※有料プランは18歳以上 | 13歳以上 ※18歳未満は保護者の同意が必要 |

| マルチモーダル | テキスト、画像、動画、コード、音声を統合的に扱う | テキスト、画像、コード、音声を統合的に扱う |

Gemini、ChatGPTともに無料版は短時間で上限に達する場合があります。使用感や頻度を加味して、有料プランを検討しましょう。

また、普段Googleの他ツールをよく使う方であれば、Geminiを利用する方が他ツールとGemini Guided Learningの相乗効果が期待できるかもしれません。

学習管理アプリ(Quizlet, Notion AI等)とGemini Guided Learningの違い

QuizletやNotion AIと比較すると、Geminiは「教材そのものを理解して一緒に考えてくれる」点が際立ちます。

- Gemini

資料や図をもとに「対話的に学習」できる点 - Quizlet

フラッシュカード中心の暗記学習に強み - Notion AI

ノート整理やアイデア出しに便利

Gemini Guided Learningは、基本的にその他学習管理アプリでできるようなことは網羅でき、個別最適化された学習方法にパーソナライズができる点は、今までにない機能であると言って良いでしょう。

Geminiを勉強に活用する際の注意点とベストプラクティス

Geminiガイド付き学習は強力な学習ツールですが、使い方を誤ると「答えをただ写すだけ」になり、学びが浅くなる危険もあります。

また、AIを教育現場で利用する際にはプライバシーや学内規定への配慮も欠かせません。

効果的に活用するための注意点とベストプラクティスを解説します。

正答依存を避け自分で考えるためには

AIに答えを丸ごと聞いてしまうと、学習者の思考プロセスが省略されてしまいます。

AIへの依存を防ぐためには、Geminiガイド付き学習を工夫しながら使うことでさらに効果的な学習が期待できます。

- いきなり答えを求めない:Geminiには「ヒントだけ出して」と依頼する

- 解法の途中を空欄にして考える:「ここから先は自分でやってみる」という判断をし、AIの利用を制限する

- 自己説明を挟む:「どうしてそう考えたのか」を自分の言葉でも整理をする

このような工夫を取り入れることで、Geminiを「便利な答えの供給源」ではなく「考える力を育てる相棒」として活用できます。

プライバシー/学内利用の留意点

Geminiを教育現場や組織で利用する場合は、情報の取り扱いに注意が必要です。なぜなら、AIは入力された情報をもとに学習する性質を持つからです。

AIに学習させずに、個人情報や機密情報を守るためには、以下の3点を注意しましょう。

- 個人情報や試験問題の入力を避ける

- アップロードするファイルの内容を精査する(内部資料や個人情報に注意)

- 学校のICTポリシーや利用規約を確認する

Gemini自体は安全性を重視して設計されていますが、利用者側の配慮も欠かせません。

「便利だからこそ慎重に」──これが教育現場やビジネスシーンでのAI活用の基本姿勢です。

また、GeminiではGoogle Workspaceのエンタープライズ版を契約することで、入力した内容をAIが学習に利用しない設定にすることができます。

Geminiの学習利用に役立つプロンプト例

Geminiガイド付き学習を効果的に使うためのカギは、どんな質問(プロンプト)を投げかけるかにあります。

ただ「教えて」と入力するだけでは、汎用的な答えしか返ってきませんが、学習目的に沿ったプロンプトを設計すれば、まるで専属の家庭教師のように振る舞い、理解の深まりを後押ししてくれます。

学習者がすぐに実践できる代表的なプロンプト例を紹介します。

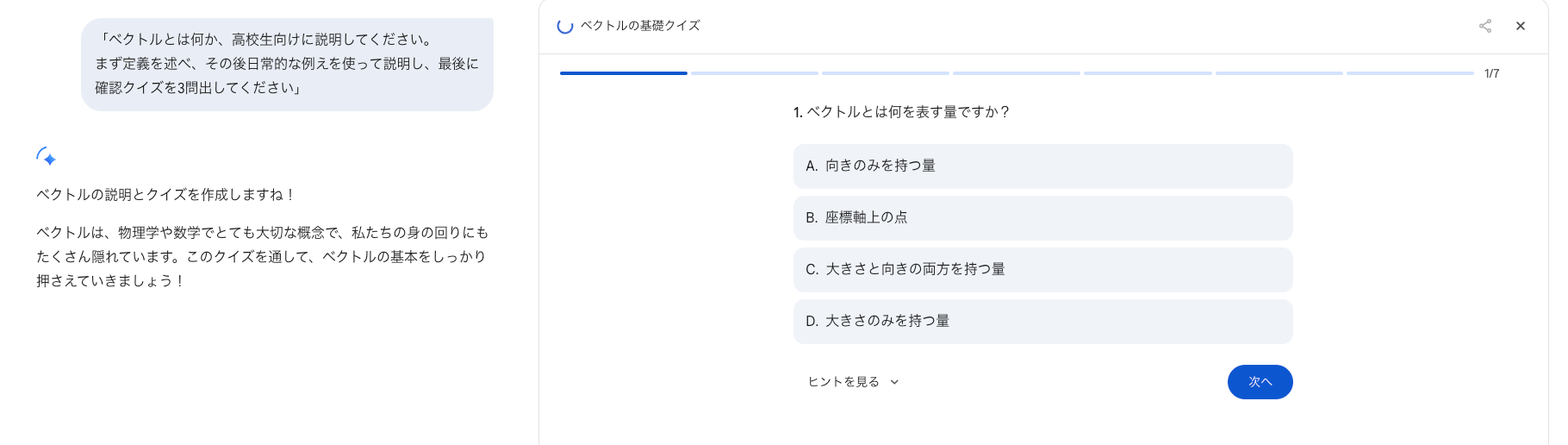

プロンプトの基本を解説

プロンプトを作るときの基本は「3ステップ構成」を意識することです。

- 対象を明確にする:「○○の用語を説明して」

- 比喩や例を活用する:「高校生でもわかるように例を使って」

- 確認問題をお願いする:「最後にクイズを3問出して」

「〇〇とは何か、高校生向けに説明してください。

まず定義を述べ、その後日常的な例えを使って説明し、最後に確認クイズを3問出してください」

こうすることで、「定義 → 例え → 定着」の流れを自然につくることができます。

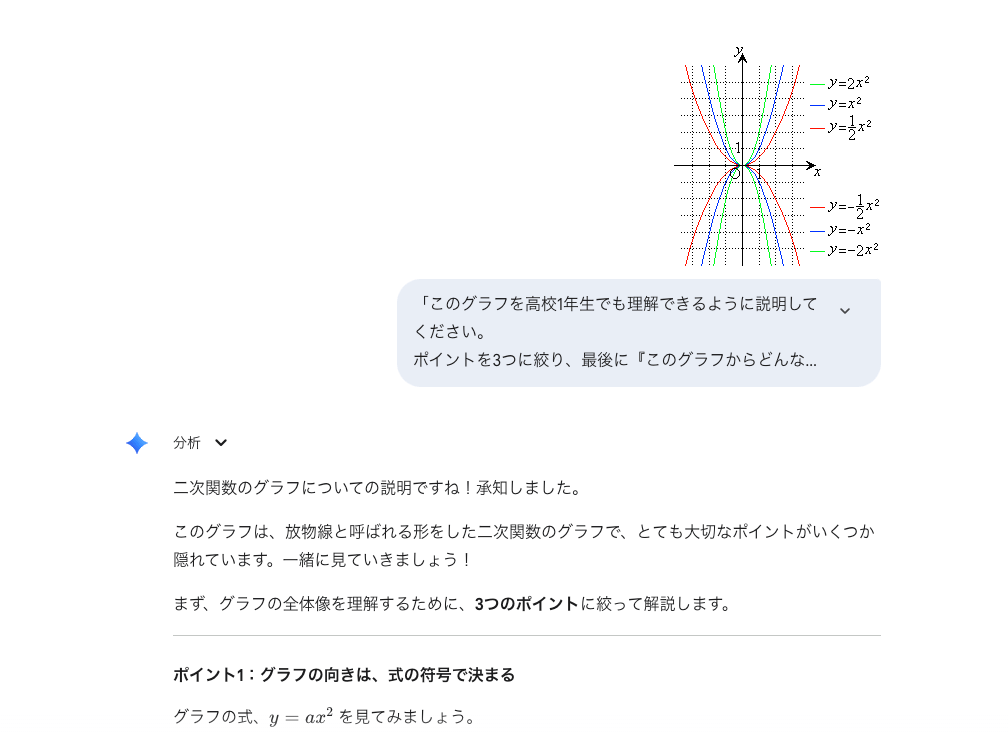

画像/図の説明を引き出すプロンプト

Geminiガイド付き学習のマルチモーダル対応を活かすなら、画像や図表の説明を依頼するプロンプトが有効です。

「このグラフを高校1年生でも理解できるように説明してください。

ポイントを3つに絞り、最後に『このグラフからどんな結論が言えるか?』という問いを投げてください」

これにより、視覚情報を利用した学習を効率的に行えます。

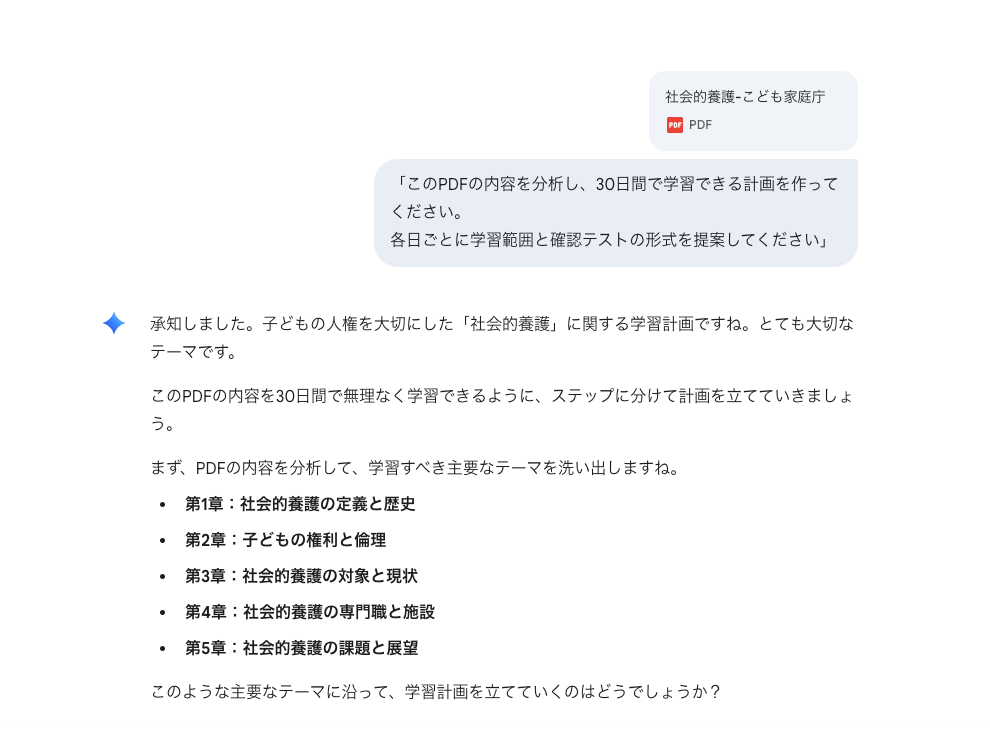

添付資料から学習計画を作るプロンプト

資格試験や長期学習では、資料をアップロードして学習計画を立てるのが効果的です。

「このPDFの内容を分析し、30日間で学習できる計画を作ってください。

各日ごとに学習範囲と確認テストの形式を提案してください」

Geminiガイド付き学習でこの使い方をすれば、自分専用のカリキュラムを自動生成でき、学習のペースメーカーとして機能します。

まとめ

Geminiガイド付き学習は、これまでのAIが持つ「答えを返すだけ」という枠を超えて、学習者が自ら考え、理解を深めるサポートをしてくれます。

段階的な解説やオープンな問いかけ、対話形式のクイズ、さらには画像や資料を取り込んで学べるマルチモーダル機能によって、従来型のAI学習支援では得られなかった体験ができます。

料金体系や年齢制限といった導入条件を抑えれば、個人利用にも教育機関での活用にも対応できる柔軟さを持っています。

Geminiガイド付き学習をうまく取り入れれば、知識を「知る」だけではなく「理解して使える」レベルへと高められるでしょう。自分の学習にGeminiを組み込み、AIと共に進化する新しい学びを体験してみてください。