この記事は、Podcast「AI未来話」のエピソード「Windsurfの買収劇から考える開発環境の未来」を再構成した内容をお届けします。

開発環境を巡る企業間の争いは年々激しくなっていますが、特に2024年に起きたWindsurfの買収劇は、OpenAI・Microsoft・Google・Cognition(コグニション)というAI業界の有力企業が絡むドラマチックな展開となりました。その詳細を追いながら、今後の開発環境の行方を考察していきます。

OpenAIによるWindsurf買収破談の舞台裏

OpenAIがAIコーディング支援ツールであるWindsurfを30億ドルで買収することに合意したニュースは業界を驚かせましたが、その後、破談に至ります。

その背景にはMicrosoftとの「地獄契約」と称される厳しい契約が存在していました。この章では、破談に至るまでの経緯と各社の複雑な思惑を見ていきます。

IDE市場で圧倒的にシェアを取るMicrosoft

Windsurf買収劇の始まりは2024年5月、OpenAIがAIコーディング支援ツールを提供するWindsurfを30億ドルで買収することに合意したというニュースでした。

これは当初、非常にセンセーショナルな動きとして注目されました。背景にはOpenAIがユーザーが直接触れる開発者向け環境、特にIDE(統合開発環境)の分野を狙った戦略がありました。

――そもそも、IDEやCLIといった開発環境の用語に馴染みがない方も多いかもしれないので、簡単に整理しましょう。

「CLIというのは、ソフトウェアやOSにコマンドラインで指示を送る環境ですね。でも、コマンドだけだと操作が難しいので、マウスなどでグラフィカルに操作できるようにしたものがGUIです。このGUIをベースとした開発環境がIDEということになります」

――なるほど、CLIは機械語的で、IDEは人間が使いやすい環境というイメージですね。

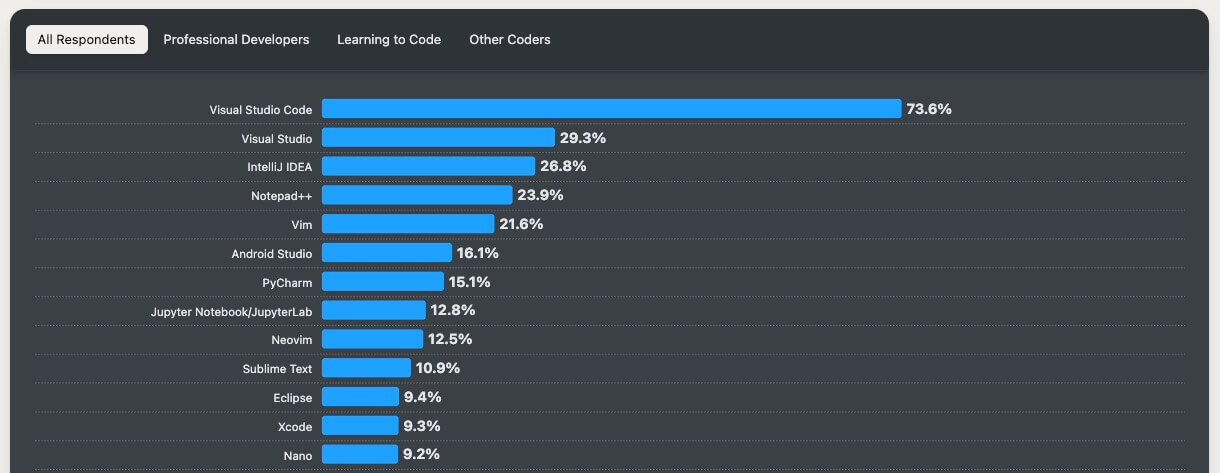

「まさにその通りです。WindsurfはこのIDEの領域を担っていたツールでした。現在、開発者が最もよく使っているIDEはMicrosoftが提供する『VS Code』です。デベロッパーサーベイという海外の調査サイトによれば、2024年時点でVS Codeの市場シェアは73.6%にも上るので、ほぼ独占的な状態になっています」

――圧倒的シェアですね。そのVS Codeで人気のAI支援機能がGitHub Copilotですね。

「はい、GitHub Copilotはプログラミングに特化したAI支援ツールで、最大のシェアを持っています。興味深いことに、このGitHubもMicrosoftの子会社であり、さらにGitHub Copilotを動かす基盤モデルは実はOpenAIのCodexモデルが使われているんです」

――Microsoftのツールなのに、実際の技術はOpenAIという構造ですね。

「まさにそこがOpenAIにとっての悩みどころでした。OpenAIとしては、自分たちの技術が使われているのだから、IDEというユーザーが直接触れる部分も自社で持ってしまえば一気通貫で展開できるのにと考えていたわけです。そこで最初に狙ったのがカーソルというAIエディターでしたが、カーソル側は独自路線を望んでいたため、この買収は実現しませんでした」

IDE市場を巡るMicrosoftとOpenAIの熾烈な争い

――その次のターゲットがWindsurfだったわけですね。

「ええ。ただ、このWindsurf買収で大きな障害になったのがMicrosoftとOpenAIの『地獄契約』です。この契約が今回の破談劇を生む直接的な原因となりました」

――地獄契約、かなりインパクトのある言葉ですね。具体的にはどのような内容なんでしょうか。

「具体的には、OpenAIの営利部門の株式約49%をMicrosoftが所有し、OpenAIはクラウドサービスとしてAzureのみを使うことができるという縛りがあります。しかも、そのAzureの利用料は全額OpenAIが負担し、さらに売上の20%をMicrosoftに支払う義務が課されているのです」

――これは相当厳しい契約ですね。売上の20%というのは驚異的です。

「そうですね。さらに致命的だったのは、OpenAIの知的財産を2030年までMicrosoftが自由に自社製品で使用できる契約があることでした。WindsurfはGitHub Copilotの直接的な競合となるため、Microsoftは『買収してもいいが、Windsurfの情報をすべてMicrosoftにも提供すること』という条件を突きつけたわけです」

――それはOpenAI側にとっては容認しがたいですよね。

「はい。OpenAIがWindsurfを買収したいのは自社独自のIDE環境を作りたいからなのに、その情報が全てMicrosoftに渡ってしまったら意味がありません。上位互換的な存在になってしまうので、ユーザーは結局Microsoftのツールを使うことになってしまいます」

――Windsurf側も当然、その条件には納得できなかったでしょうね。

「そうですね。結局、この条件を飲めなかったため、OpenAIとWindsurfの買収は破談に終わりました。この出来事をきっかけにOpenAIとMicrosoftの関係はかなり悪化しており、OpenAI側からはMicrosoftを独占禁止法で訴える動きさえも出ている状況です」

――元はといえば、MicrosoftはOpenAIの苦しい時期に大規模な支援を行った企業ですが、それにしてもこの条件は厳しいですね。

「ええ、OpenAIも現在の急成長期には、この契約がかなり足かせになっていると感じているようです」

Googleが描いた「アクイハイア戦略」の真相

OpenAIによる買収劇が破談に終わったことで、混迷を極めたWindsurf問題ですが、突如として新たな展開を見せました。Googleが参入したのです。

――GoogleがWindsurfの買収劇に絡んできたというのは、かなり意外な展開でしたね。

「ええ、GoogleはOpenAIが破談になった後に、Windsurfが保有する一部のAI技術を非独占的にライセンス取得する形で介入してきました。その上で、WindsurfのCEOであるヴァルン・モハン氏をはじめ、共同創業者や研究部門の優秀な人材を自社のDeepMindチームに迎え入れています。この取引にGoogleは24億ドルという巨額の資金を投入したと言われています」

――24億ドルというと、OpenAIの提示した買収額の30億ドルにかなり近い金額ですね。

「そうですね。ただ、Googleが採った方法は純粋な会社買収ではなく、『アクイハイア』という人材獲得を主目的とする手法でした。この方法はアメリカやEUの独占禁止法審査を避けるための巧妙な手段でもあるんです」

――『アクイハイア』という言葉は聞き慣れない方も多いかもしれませんが、具体的にどういった手法なのでしょうか。

「簡単に言うと、企業の買収とは異なり、特に技術者や経営陣などの優秀な人材を獲得することを主眼としたM&Aの一形態です。GoogleはWindsurfの会社そのものを丸ごと手に入れることを避け、その代わりにCEOを含めた経営層や技術部門のトップ人材を自社に迎え入れ、技術を非独占的に利用する契約を結んだという形になります」

――買収ではないけれども、実質的に頭脳をすべて取り込んだような形ですね。

「そうです。まさに『技術と頭脳を買い取った』イメージですね。このやり方だと、買収による審査の遅延や阻止といった独占禁止法の規制を回避でき、迅速に優秀な人材と最先端技術を自社に取り込むことができます。実際、Googleは今回獲得した人材をGeminiの強化などAIの基盤技術強化に投入する意向を明らかにしています」

――しかし、人材を引き抜かれた後のWindsurfは、かなり厳しい状況に置かれたのではないでしょうか。

「まさにその通りです。経営陣や主要な研究者が抜けたことで、Windsurfには中核をなす頭脳がなくなってしまい、事実上の『抜け殻』状態になってしまいました。これによりWindsurfの企業としての価値は一気に低下しました」

こうしてGoogleが巧みに人材と技術を獲得した後、残されたWindsurfの企業そのものは次の新たな企業によって買収されることになります。

3億ドルで買収を成功させた「Cognition」の思惑

Googleによる人材引き抜きが完了した後、頭脳と中核技術を失ったWindsurfは一見すると価値が大きく低下したように思われました。しかし、この状況をチャンスとして捉えたのがCognition社でした。

Cognition社はわずか3億ドルという破格の条件でWindsurfを買収し、その真の狙いを実現しようとしています。

――OpenAI、Googleといった業界の巨人が登場した後、最終的にWindsurfを買収したのがCognition社というのは、意外でしたね。

「ええ、本当に驚きの展開でした。特に金額の面で見ると、OpenAIが最初に提示した30億ドルからすると、たったの3億ドルという価格での買収になったので、相当なバーゲンプライスで買収が実現したわけです」

――破格ですよね。Googleが24億ドルで頭脳を買い取り、Cognitionが3億ドルで残った会社を獲得したことで、結果的に総額27億ドルとなり、最初のOpenAIの提示額30億ドルに近い額になったという計算ですね。

「はい、実際そう考えると、Windsurf側も経済的には損失はほとんどなかったのかもしれません。ただし、Cognitionが最も注目していたのは、Windsurfというブランドと、IDE技術そのものでした。実は以前からCognitionとWindsurfのチームは非常に親密で、相互に一緒にやっていきたいと考えていた関係だったようです」

――なるほど、Cognitionとしては願ってもないチャンスだったわけですね。

「そうです。Cognitionは元々『Devin』という、コーディングに特化したAIエージェントを開発しています。これは我々も『AI未来話』の初期の回で何度か取り上げており、当時から非常に注目していた企業でした」

――CognitionがAIエージェントを開発しているということですが、そもそもAIエージェントとはどのようなものなんでしょうか。

「AIエージェントとは、簡単に言うと、従来のIDEのように単純な支援ツールにとどまらず、より積極的に開発者に代わってコードを生成したり、自律的にタスクを遂行してくれるようなAIのことを指します。つまり人間がコマンドや指示を与えれば、それに応じて必要なコードを自動生成してくれる高度なAIツールのことです」

――IDEは人間が主役でAIはその補助でしたが、AIエージェントになるとAIが主役になってくるイメージですね。

「まさにその通りです。そしてWindsurfのチームも元々IDEだけにとどまらず、将来的にはAIエージェント的な方向性を目指していたと言われています。その点でCognitionとは方向性が完全に一致していたのです」

――双方にとって理想的な組み合わせだったということですね。

「ええ。ただ、それまでは資金面やタイミングなどの条件がなかなか整わず、実際に一緒になることは難しかったようです。ところがGoogleが巨額の資金でトップ人材を抜き取った後、Windsurfの価値が急速に下がったことで、Cognitionにとって願ってもないチャンスが訪れたわけです」

――一連の買収劇の中で、実は最も未来を感じさせる動きを見せているのが、このCognitionの戦略かもしれませんね。

「その通りだと思います。Windsurfとコグニションが融合したこの新たな環境が、今後の開発現場を劇的に変えていく可能性は十分にあります。このことがきっかけで、市場自体も大きく変化する可能性があると思いますね」

IDEの時代は終わる?CLIが描く開発環境の未来

Windsurfの買収劇は、IDEという開発環境にスポットライトを当てましたが、一方で、AI業界のリーダーたちからは「IDEはやがて不要になる」との大胆な予測も出ています。

その中でも特にAnthropicのCEO、ダリオ氏は、CLIこそが今後の開発環境の主流になると明言しています。

AnthropicのCEOダリオ氏が語るCLIの可能性

――ここまでWindsurfの買収劇を通じてIDEが脚光を浴びましたが、実は業界では「IDEが終わる」との見方も出ていますね。

「そうですね。Windsurfの一連の買収劇を見ると、多くの企業がIDEというユーザーインターフェースに多額の投資をしているように感じます。しかし、業界を牽引するAI企業の一つであるAnthropicは、これとは正反対の見解を示しています」

――AnthropicはIDEを重視していないということですか?

「その通りです。Anthropicは、CLI(コマンドラインインターフェース)に特化した『Claude Code』という製品を提供していますが、これはIDEのような人間向けのGUIを一切持っていません。その理由について、AnthropicのCEOであるダリオ氏はかなり大胆な見通しを示しています。彼は、『あと数ヶ月以内にコードの90%をAIが自動生成するようになり、1年以内にはほぼ全てのコードをAIが書くことになる』と発言しているんですね」

アンソロピックのCEOであるダリオ・アモデイは、今後3カ月から6カ月以内にコードの90%をAIが生成するようになると予測している。

出典:Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

――それは相当過激な予測ですね。これだけ短期間でIDEが必要なくなるというのは、にわかに信じ難いです。

「確かに過激な意見ですが、実はAnthropicの関係者もこの見解をある程度共有しています。彼らの話によると、『モデルの進化があまりにも早いため、年末までにはIDEを使わなくなる可能性が十分にある』というのです。つまり、UIに過剰な投資をしても、短期間で陳腐化すると考えているわけです」

AnthropicはなぜIDEではなく、CLI型のClaude Codeを作っているのか?

— 林正悟|AI駆動経営 (@shogohayashi) June 2, 2025

→ 今年の終わりにはIDEを使わなくなってるかもしれない。IDEでUI等に投資するのはすぐ無駄になると考えている。

OpenAIがWindsurfを買収する反面で、未来の開発の形にベットし、フォーカスしているのかっこいい。。 pic.twitter.com/FRWPkf8BnC

――なるほど。実際、IDEが不要になる未来というのはどういう状況なんでしょう?

「Anthropicの考える未来では、人間が細かくGUIで操作する必要性が劇的に減ります。代わりに、シンプルなCLI環境でAIに簡単な指示を与えるだけで、AIが自動的に高度なコードを書き上げてくれる世界になるというわけです。そうなると、IDEの存在意義が根本的に薄れてしまうというのが彼らの主張です」

――AIが高度化すると人間が細かくGUIで操作する必要がなくなり、CLIだけで十分になるということですね。

「はい。ただ、これはあくまでAnthropicの未来予測であって、実際にはそこまで短期間でIDEが完全に不要になるかどうかは、まだ分かりません。しかし業界では、『完全になくなりはしないにせよ、IDEはコードのデバッグやレビューを行う程度のシンプルなツールへと縮小する』という見解もかなり広がっています」

Googleの全方位型戦略が示すIDEの未来

――とはいえ、実際に企業がIDEから撤退しているかというと、必ずしもそうではありませんよね。特にGoogleはIDEに対して積極的に投資しています。

「そうなんです。Googleの動きを見ると、Anthropicとは対照的な戦略を取っていることが明らかです。Googleは、IDEをはじめとする開発環境を全方位で網羅しており、いかなるシナリオでも対応可能な体制を整えています」

――具体的にはどのような取り組みをしているのでしょうか。

「Googleは、まずIDE内のプラグイン型として『Gemini Code Assist』を提供しています。また、クラウドベースのIDEとして『Firebase Studio』を展開し、さらにCLI環境として『Gemini CLI』を提供しています。つまり、Googleは『IDE』『クラウドIDE』『CLI』の全てを提供しているわけです」

――そう考えると、IDEが完全に消えるという未来はGoogleの動きから考えると現実的ではないのかもしれませんね。

「その通りですね。Googleの動きを見る限り、少なくとも近未来においてIDEの必要性が完全になくなるとは考えにくいと思います。むしろ、IDE自体がAIと融合して新しい形に進化する可能性の方が高いかもしれません」

まとめ

今回のWindsurf買収劇から浮かび上がったのは、開発環境の未来が大きく変化しつつあるという事実でした。特にIDEという人間向けのインターフェースが、AIエージェントやCLI中心の環境へ移行する可能性が強く示唆されています。

一方でGoogleのようにIDEを含めた全方位型の開発環境を提供する企業もあり、短期的にはIDEが完全に消えることは考えにくい状況です。

しかし、中長期的にはCognitionが描くAIエージェント型の開発環境が広がり、従来のIDEが大きく変容する可能性は十分にあります。この買収劇は、まさにその過渡期を象徴する出来事だったのではないでしょうか。業界のプレイヤーがどの方向に進むのか、引き続き注目していきたいですね。