最新の動画生成AI「Sora 2」は、テキストや画像からリアルな映像を生み出すモデルとして注目されています。

本記事では、Sora 2とは何かを整理し、PCのWeb版・App版それぞれの環境でのSora 2の使い方を丁寧に解説。さらに上位版のSora 2 Proの特徴や、商用利用時の注意点まで、制作現場ですぐに役立つ情報をまとめました。

映像制作の効率と精度を高めるための一歩としてご活用ください。

Sora 2とは?最新モデルでできることと進化ポイント

Sora 2は、テキスト・画像からリアルな動画を生成できるOpenAIの最新モデルです。

物理挙動や写実性、音声との同期性などが改良されており、従来モデルを超える表現力・制御性を目指しています。本節では、Sora 2が何を目指しているか、その進化点を丁寧に整理します。

Sora 2とは?生成できる内容と目的

Sora 2は、入力として テキスト命令(プロンプト) や 静止画像、あるいは 既存動画のフレーム補完や拡張 を受け取り、それを元に新たな動画を生成する能力を持っています。これまでの制約を超えて「物理法則を尊重した映像生成」「スタイルの拡張性」「音声との統合」などを強化していることも特徴です。

Sora 2では、クリエイターがより少ない手間でショート動画・広告・物語表現などを合成できます。特にSNSや広告用途では「短尺映像+音声付き」で使いやすい出力を得ることを志向しています。

物理挙動・写実性・制御性の進化

Sora 2では、 物理挙動に関する精度が改善されており、被写体同士の接触や運動、反射・屈折などの表現で破綻が起きにくくなるよう設計されています。

「物理法則との調和」「より鋭いリアリズム(sharper realism)」という公式にも記載があるように、物理挙動面では大きく精度が改善されました。

たとえば、a gymnast flips on a balance beam. cinematic というプロンプトで、以下のような高精度な物理法則に基づく動画を生成することが出来ます。

写実性の面では、光と影、テクスチャの細部、被写体の質感表現などが改良されており、物体が背景と馴染むような表現がなされやすくなっています。

また、制御性が向上しており、プロンプトで指示した動き、カメラワーク、構図などに忠実な出力を引き出しやすくなりました。複雑なシーンや複数ショットをまたぐ指示にも対応できるような、モデル上の改良がなされています。

音声生成とリップシンクの精度向上

Sora 2は、生成する映像と音声(セリフ・ナレーション・効果音)を統合して出す能力を備えています。つまり、映像と音声の同期(リップシンク)をプロンプト指示の段階から担保することが想定されているのです。

音声合成との連携も強化されており、ナレーションやセリフを広く含むコンテンツに対しても「声質・イントネーション・テンポ」などをコントロールしやすい設計になっている可能性があります。

別々に音声を作って同期させる手間が軽減され、短尺映像+音声付きコンテンツの一貫生成がより実用的になります。

透かし(ウォーターマーク)とC2PAの基本

Sora 2で出力される映像には、可視の透かし(ウォーターマーク) が標準で付与されます。これは視聴者が「AI生成映像であると識別できる」ようにするためであり、OpenAIはこの透かし付与を倫理的責任の一環としているものです。

加えて、C2PA(Content Credentials) のような不可視メタデータが埋め込まれており、後から出所や生成履歴の検証を可能となります。これにより、生成元の信頼性やトレーサビリティ(追跡性)が担保される設計です。

旧モデル(Sora1・Turbo)との主な違い

旧モデル(Sora1 / Turbo)と比較すると、Sora 2 は次の点で改善が行われています。

- 精度向上:映像の破綻率が低く、物理表現や光表現のより整った出力が可能

- 速度と安定性:生成性の最適化や制御機構の改善により、反復プロンプトの再生成がスムーズに

- 制限拡張:時間・解像度・動きの複雑性などの拡張

- 運用性の改良:UIやプロンプト制御性、ワークフロー面での使いやすさ改善、出力の一貫性強化など、実務用途を念頭に置いた改良

このように、旧モデルからの移行を検討するクリエイターには、これらの差分が重要な判断材料になります。

Sora 2の使い方:5分で作れる初めての動画ガイド

短時間で試せる「はじめの一本」を目標に、ここではSora 2のWeb版を使ったワークフローを説明します。

プロジェクトの初期設定からプロンプト設計、生成→改善→書き出しまで具体手順を示します。

初心者でも再現しやすいテンプレートと問題解決チェックリストつきです。

基本設定から動画生成まで

Sora 2の生成は非常にシンプルで、Web版でも数クリックで動画を作成できます。

ただし「リミックス(Remix)」など再編集系などの一部機能は、Web版で常時利用できる状態にはありません。

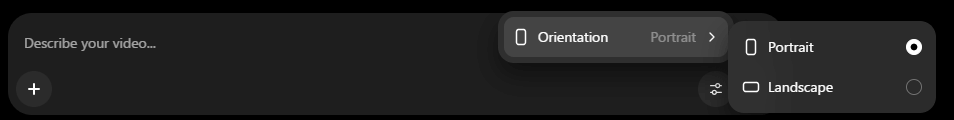

現時点で操作できるのは、主に「テキストから動画を生成する」「画像をもとに動画を作る」「縦長・横長を選ぶ」といった基本的な設定です。

現在のWeb版でできる範囲を中心に基本の流れを整理していきましょう。

まずはテキストから動画生成を行います。

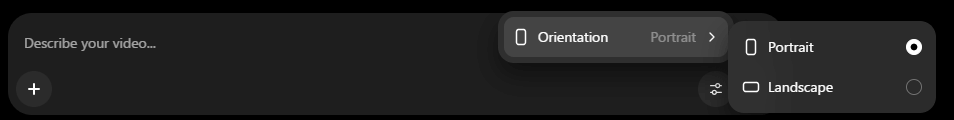

縦横比の選択は、右下の設定ボタンから可能です。Portraitを選ぶと縦型動画、Landscapeを選ぶと横型動画が生成されます。

今回は以下のプロンプトを入力しました。

モノクロームと赤を基調とするアニメ系手書きPV。図形エフェクトやシーンの切り替わりを多用。テキストは非表示。動きの大きいエフェクト。激しく動く。綺麗な作画。

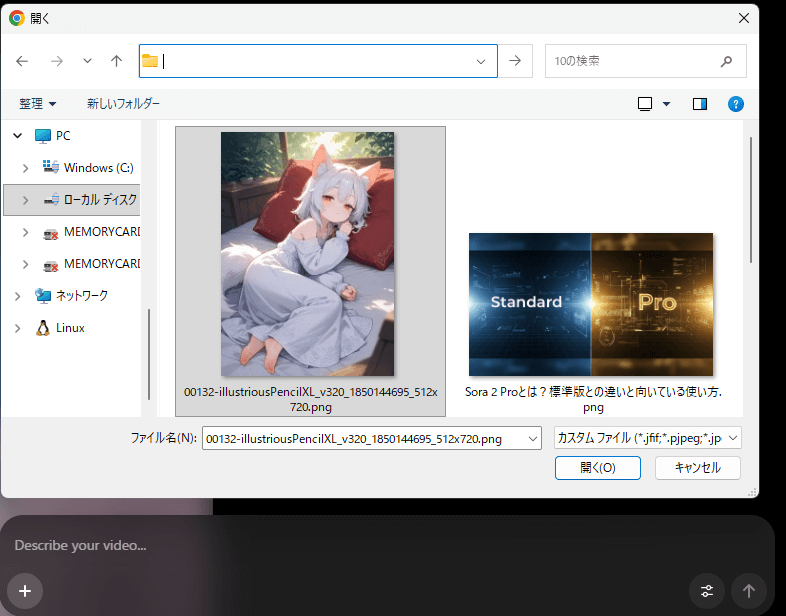

画像から動画を作成する場合は、先程のテキストに加えて画像を添付し作成します。

プロンプトを挿入する欄の左下にある+ボタンをクリック。

画像を挿入するための画面が開き、自分が利用したい画像を選びましょう。

縦横比の選択は、右下の設定ボタンから可能です。Portraitを選ぶと縦型動画、Landscapeを選ぶと横型動画が生成されます。この場合は選んだ画像に合わせて縦横比を決めましょう。

以下のプロンプトを入力しました。

ファンタジックな色合いの、幻想的なアニメ系手書きPV。シーンはゆっくりと移り変わり、ヒーリング系の曲。テキストは非表示。綺麗な作画。

プロンプト設計のコツ

Sora 2をはじめとする映像生成AIでは、被写体・動き・カメラ・音といった要素を明確に分けて記述することで、出力の安定性が高まり、意図した映像を得やすくなります。

以下は、その指定を整理する際に役立つテンプレート例です。

| 要素 | 指定内容の例 | 効果・ポイント |

|---|---|---|

| 被写体 (Subject) | Elegant perfume bottleModern speakerA girl walking through a forest | 主題を明確し、生成の焦点がブレにくい 人物・物体・背景の関係性を一文で整理 |

| 背景・環境 (Background) | on marble surfacein soft morning lightat a rainy city street | 素材や環境のディテールがあると、光や反射の再現性が向上 特にガラス・金属系では背景指定が安定化に寄与 |

| 動き (Movement) | slow dolly inpanning lefthandheld shakestatic shot | カメラ動作を指定し、不要なズームや回転を防止 1フレーズで完結させるのが効果的 |

| カメラ設定 (Camera / Composition) | 50mm lensshallow depth of fieldcentered composition | レンズ/構図/焦点距離を指定。映像トーンを制御 映画的な印象を出すには焦点距離とボケ感の指定が鍵 |

| 光源・トーン (Lighting / Tone) | soft natural light from rightwarm cinematic tone | 光の方向と質感を指定し反射や影ムラを抑制 右・左・上のいずれから照らすかも重要 |

| 音声・セリフ (Voice / Sound) | female voiceover: 'Hear the scent'no musicambient sound only | 音声を明示し、ナレーションやリップシンク対応出力が安定 音声同期を狙うなら具体的な台詞を入れる |

| 出力仕様 (Format) | 10s, 16:9portrait 9:16loop video | 出力時間と比率の指定で、Web版での生成範囲を制御 特にSNS向けは縦長指定が必須 |

| ネガティブ指定 (Negative Prompt) | no text overlayno logono extra objects | 余計な文字や要素を避け構図とトーンを安定化 特に広告用途では必ず指定しておく |

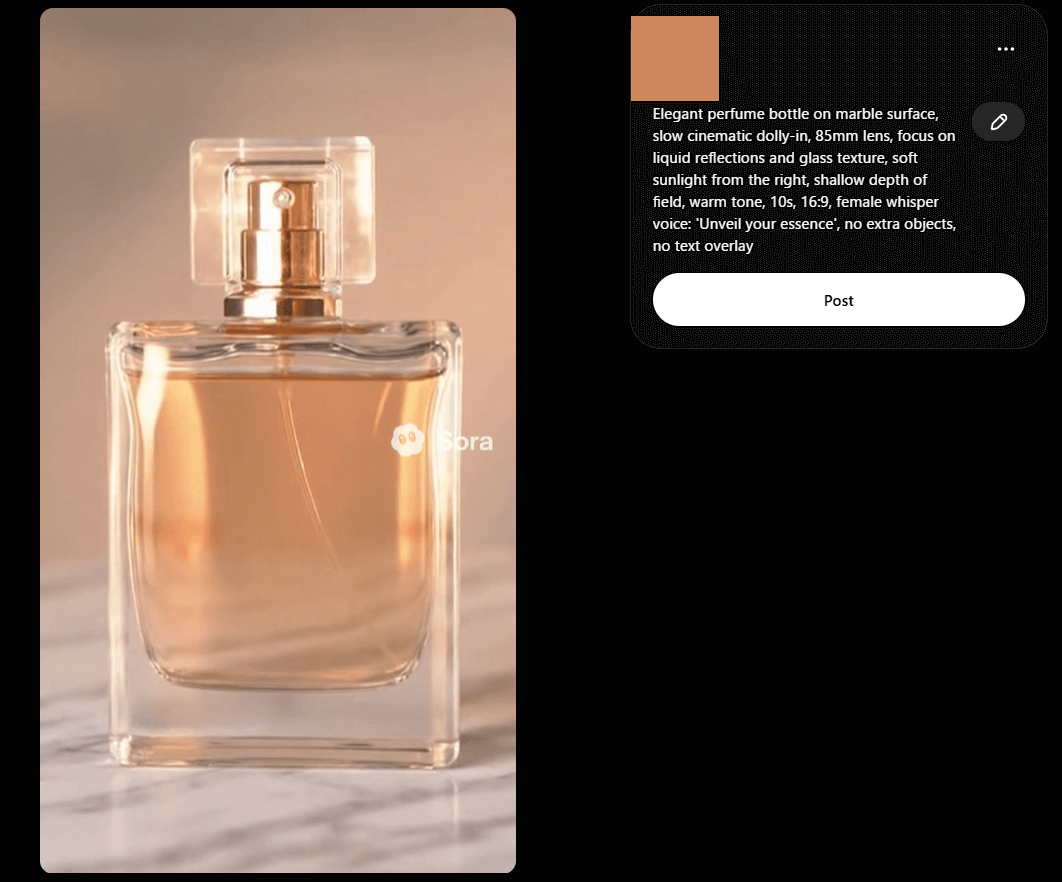

香水のプロモーションビデオを例に、失敗例と成功例の動画を生成しました。

失敗例

成功例

失敗例のプロンプトは以下のようになります。

A cinematic video of a perfume bottle指示が単純すぎる場合、Sora 2は被写体の種類や背景、光源の方向などを自動で補完してしまうため、出力にブレが見られるなど結果が安定しません。全体として映像の統一感に欠ける仕上がりになりがちです。

成功例のプロンプトはこのような形です。

Elegant perfume bottle on marble surface, slow cinematic dolly-in, 85mm lens, focus on liquid reflections and glass texture, soft sunlight from the right, shallow depth of field, warm tone, 10s, 16:9, female whisper voice: 'Unveil your essence', no extra objects, no text overlayこのプロンプトでは、被写体となる香水ボトルと背景(マーブル模様のテーブル)、カメラの動き(ドリーイン)を具体的に指定しました。また、光源の位置を「右からの柔らかい自然光」とすることで、ガラス越しの反射や液体のハイライトが安定し、質感の再現性が高まります。

レンズ焦点距離や被写界深度、トーンを細かく指定することで、映像全体が映画的で奥行きのある印象になりました。

ネガティブ指定(不要な文字や余計なオブジェクトを除外)によりノイズを防ぎ、加えて音声トリガーを組み込むことで、Sora 2の音声同期機能(ナレーションやリップシンク)を活かした一体感のある出力を得られます。

生成と改善のポイント

プロンプトの順序や表現を少し変えるだけでも、構図や動きに影響します。たとえば、「slow dolly in」を「smooth dolly forward」に変更しても生成結果は変わります。

動作・照明・被写体など、どの語句を先に置くか段階的に試行してみましょう。

それでも改善が見られない場合や、よくある失敗例を以下にまとめました。

| 問題点 | 想定される原因 | 改善用プロンプト例 |

|---|---|---|

| 動きがカクつく/フレーム飛び | モーション連続性の指定が足りない | smooth cameracontinuous motion |

| 意図しない位置・構図 | 指定が曖昧 | centeredclose-up |

| 歪み・ノイズや破綻 | モデルの限界 | no distortion no artifactsno extra text |

| ライティングが不自然 | 光源指定が弱い | warm key light from leftsoft fill light |

| リップシンクのズレ | 音声同期の指定が弱い | tight lip syncalign speech to mouth movement |

一度に全てを直そうとするよりも、要素を分けて段階的に調整するのが効果的です。たとえば「ライティングの改善だけ」「構図の調整だけ」「動きの滑らかさだけ」というように目的を分けて試すと、原因の切り分けが容易になります。

テキストを短くして“静→動→静”の3区間構成を意識すると、自然な動作の収束が得られやすいです。

特にWeb版ではシード固定などの高度な制御は現状行えないため、比較と再生成を重ねる“反復改善型”のワークフローを意識すると安定しやすくなります。

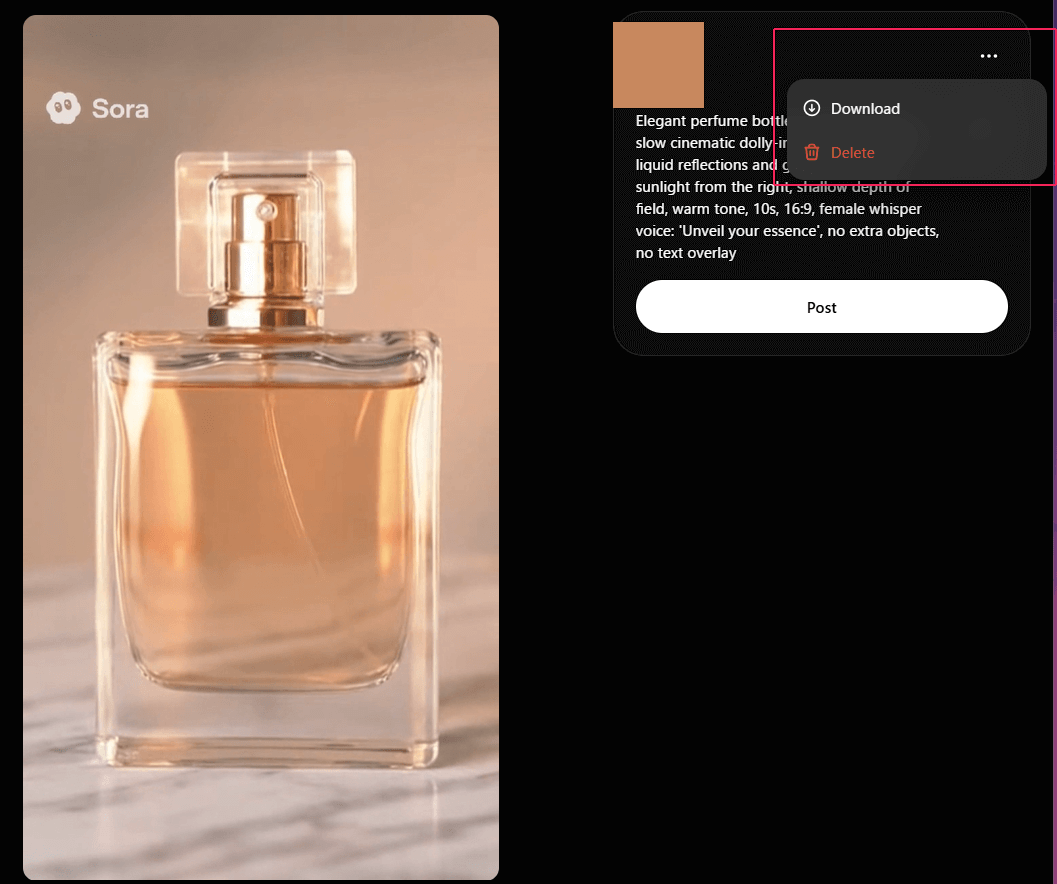

書き出し・共有の流れ

Sora 2では、生成が完了した動画を手軽に確認・保存・共有できます。現状の Web UI で可能な操作はシンプルで、プレビュー → ダウンロード → 外部共有の流れが中心です。

生成完了後、Web UI内で動画を再生して内容をチェック。動きや被写体の位置、光の反射、音声の同期状態などを確認します。

Web版では縦横比や長さの設定を生成後に変更することはできません。

プレビュー画面では、入力したプロンプトも確認できます。

プレビュー画面から「Download」ボタンを押すと、MP4形式でローカルに保存できます。

Web版では解像度やフレームレートは自動設定で、ユーザーが細かく調整することはできません。現時点では720p/24fps程度の出力が基本です。

動画ファイルを直接ダウンロードした上で、メールやクラウド、SNSへアップロードする形で共有できます。Web版では、Sora 2が自動で付与する透かしや識別情報(C2PA)もファイル内に埋め込まれるため、商用利用時は必ず確認してください。

Sora 2をPCのWeb版で使うときの制作のコツと注意点

Sora 2をPCのWeb版で使う場合、テキストや画像を入力して短時間で動画を生成するシンプルなワークフローが特徴です。

Web版ならではの操作の流れや再現性を意識した制作のコツ、商用利用時の注意点まで、効率的に動画を作るためのポイントを解説します。

履歴・バージョン管理の仕組み

生成した動画は自動的に履歴として保存され、再生成したバージョンも並べて確認できるため、どのプロンプトや素材がどの結果を生んだのかを比較しながら改善サイクルを回すことが可能です。

Web版ではシード固定などの詳細な再現性設定はできませんが、同じプロンプトや素材を用いて再生成することで、ある程度の一貫した結果を得ることはできます。

生成の履歴を活用して、試行ごとの違いを視覚的に確認し、改善の方向性を整理することが、安定した品質の動画制作には有効です。

商用利用時の注意点

Sora 2で生成した動画の商用利用は、基本的に可能です。

生成コンテンツの著作権はユーザーに帰属し、広告やプロジェクトなど商業目的で使用できます。

ただし、実在の人物や企業のロゴ、キャラクターなど他者の権利を侵害することは避ける必要があります。著作権や商標権に関する法的リスクを理解したうえで使用することが重要です。

生成された動画には透かしやC2PAメタデータが付与されます。

透かしは視覚的に目立つことがあるため、商用利用時には表示を確認する必要があります。C2PAメタデータには生成元や日時などの情報が含まれるため、取り扱いにも注意が必要です。

もし透かしがない動画を生成したい場合には、API経由であれば透かしが入らないことがOpenAIより発表されており、WEBやアプリ経由ではなくAPI経由で利用しましょう。fal.aiなどのツールを使ってAPI経由で利用するのが最も手軽です。

商用利用の際は、オリジナルのコンテンツを生成することが推奨されます。他者の著作物を模倣せず、自身のプロンプトで独自の映像を作ることで、法的リスクを抑えることができます。

また、OpenAIの最新利用規約を確認し、必要に応じて権利関係の整理や専門家への相談も行うと安心です。

Sora 2のWeb版とApp版との違い:用途別のおすすめ環境

Sora 2にはPCのWeb版とiOSのアプリ版があり、それぞれに特徴があります。

Web版ではテキストや画像から動画を生成し、縦横比の指定や生成履歴の確認など基本的な制作操作が可能です。

アプリ版は、さらに手軽に映像を作成・投稿できる体験型のツールとして提供されています。両者の違いを整理し、用途に応じた環境選びのポイントを紹介します。

Web版とアプリ版の主な違い

Web版とアプリ版では、操作できる内容や用途に違いがあります。

Web版はPCからアクセス可能で、テキストや画像をもとに動画を生成し、縦横比の指定や生成履歴の確認など基本的な制作操作を行えます。

一方、アプリ版ではスマートフォン上で直感的に操作でき、簡単に動画を作成・投稿できる点が特徴です。

現時点では、Web版と比べてアプリ版の方がリミックスやCameo機能など、動画の再編集やユーザー自身の映像挿入が可能な点で差があります。

どちらを選ぶかは、手軽さ重視か、PCからの操作や履歴確認を重視するかで判断すると良いでしょう。

用途別おすすめ

用途別に見ると、短時間での制作や広告用クリップの作成、複数バリエーションの試行など、制作の精度や制御を重視する場合はWeb版が適しています。

逆に、手軽に映像を作ってSNSで共有したり、自分を映像に挿入して体験を楽しむといった用途ではアプリ版が向いています。

生成精度や再現性よりも体験や直感的な操作を優先する場合はアプリ版、制作や商用利用を前提としたプロジェクトではWeb版を選ぶと良いでしょう。

Soraのアプリについては以下の記事で解説しています。

Sora 2 Proとは?標準版との違いと向いている使い方

Sora 2には、無料で利用できる標準版と、ChatGPT Proユーザー向けのPro版があります。

どちらも短時間で動画を生成できますが、長さや解像度、利用できる機能に違いがあるため、用途に応じてプランを選ぶことが大切です。

標準版とPro版の違い

標準版とPro版では、利用できる動画の長さや解像度、音声同期の精度、特殊機能などに差があります。

下の表に各プランの主な違いをまとめましたので、どの機能が利用できるかを確認しながら、制作目的に応じて最適なプランを選ぶ参考にしてください。

| 項目 | 標準版(無料) | Pro版(ChatGPT Pro向け) |

|---|---|---|

| 動画の長さ | 最大15秒 | 最大25秒 |

| 同時生成数 | 2本 | 最大5本 |

| 音声同期 | 制限あり(精度低め) | 高精度(リップシンク・ナレーション対応) |

| アクセス環境 | Web版・iOSアプリ版 | Web版・iOSアプリ版 |

Proが向いているケース

Sora 2 Proは、標準版では難しい長尺の動画や高解像度出力が必要な制作に適しています。

特に広告映像やプロジェクト案件など、複雑なカメラワークや複数音声トラックを活用した映像制作を行う場合にメリットが大きいです。

標準版よりも柔軟な生成オプションを使えるため、精度やクオリティを重視した映像制作を求める場面に最適です。

提供状況・料金・注意点

現時点では、Sora 2 Proは日本でも利用可能です。

OpenAIの公式ヘルプセンターによると、Soraアプリは現在米国とカナダで利用可能とされていますが、Sora 2に関しては日本でも利用可能となっています。

Sora 2 Proは、ChatGPT Proユーザー向けの追加機能として提供されており、月額200ドルのChatGPT Proプランへの加入が必要です。

提供エリア拡大など、最新の情報についてはOpenAIの公式サイトや公式アナウンスを定期的に確認することをおすすめします。

Sora 2の商用利用ガイド:透かし・C2PA・権利の注意点

Sora 2で生成した動画を商用利用する際には、透かしやC2PAメタデータ、人物・ロケーション・ブランド権などの権利に注意する必要があります。

本項では、こうした利用ルールや注意点を整理して解説します。

利用許諾と再配布のルール

Sora 2で生成されたコンテンツは、商用・非商用を問わず利用可能ですが、使用する際には内容の法的リスクに注意する必要があります。

たとえば、生成物が他者の権利を侵害したり、違法・有害な内容を含む場合は、商用であっても非商用であっても責任が発生する可能性があるのです。そのため、生成コンテンツを利用する前に、内容や利用目的を十分に確認することが推奨されます。

また、Sora 2で作成したコンテンツは再配布や販売、広告利用にも使用可能です。

ただし、生成コンテンツが第三者の著作権や商標、肖像権などを侵害していないかを確認することが重要です。

権利侵害の恐れがある場合、商用利用は避けるか、適切な許諾を取得した上で利用する必要があります。これにより、安心して生成コンテンツをさまざまな用途に活用できます。

C2PA・透かし・権利の扱い

Sora 2で生成された動画には、自動的に透かしが挿入されます。この透かしは生成元を明示するためのもので、商用利用においても削除せずそのまま利用することが推奨されます。

また、C2PA(Content Authenticity Initiative)に基づくメタデータが埋め込まれており、コンテンツの出所や改変履歴を追跡可能です。これにより、生成コンテンツの信頼性を担保しつつ、権利者情報や生成元を明示した形で使用することができます。

二次利用の際には、生成コンテンツ自体に権利上の問題がないかを確認することが重要です。

たとえば、生成動画内に第三者の商標や建築物、人物の肖像が含まれる場合、それらの権利許諾を得る必要があります。また、透かしやC2PA情報は削除せず保持することで、オリジナル生成元を明確にし、商用・非商用問わず安心して二次利用が可能となります。

人物・ロケーション・ブランド権の確認

Sora 2で生成された動画を利用する際には、実在する人物や建築物、ブランド・商標などの権利に配慮することが重要です。

例えば、動画内に特定の人物の顔や声が含まれる場合は、肖像権やパブリシティ権の確認が必要です。

また、実在の建物やブランドロゴが映り込む場合、それらの権利者からの許諾が求められるケースがあります。こうした権利の確認を怠ると、商用利用時に法的リスクが生じる可能性があるため注意が必要です。

動画を制作・公開する前には、権利関係を整理し、必要に応じて使用許諾を取得することが推奨されます。

まとめ

Sora 2は、テキストや画像から高精度な動画を生成できる最新AIで、Web版・アプリ版・Pro版それぞれに特徴があります。

本記事では、Sora 2とは何か、使い方、Webでの制作フロー、Pro版との違い、そして商用利用時の注意点まで、現状の機能に沿って解説しました。

制作目的や用途に応じて、最適なプランや環境を選ぶ参考としてご活用ください。