Omakase.aiが日本語のリアルタイム音声に正式対応しました。今回は説明会の会場に足を運び、実機デモを体験した内容をレポートします。

壇上には、同社 代表取締役CEO & Founderの清水正大氏が立ち、開発の背景から今後の計画までを丁寧に説明しました。また、日本で最初に「Omakase.ai Voice」の日本語版を導入したSparty(スパーティー) 代表取締役CEO の深山陽介氏も登壇し、現場で起きている変化を具体的な数値とともに共有いただきました。

会場でまず強く印象に残ったのは、音声エージェントの自然さと間の短さです。

こちらが話しかけると、ほとんど待たされている感覚がないまま返答が返ってきます。数字で語ればレイテンシーの改善という話になりますが、体験として大事なのは「会話が途切れないこと」だと実感しました。

重要なのは、音声がブラウザ上の文脈と結びついている点です。商品ページでは仕様や在庫の説明、比較ページでは差分の言い換えなど、画面と声が同じ風景を見ている――そんな手触りがあります。

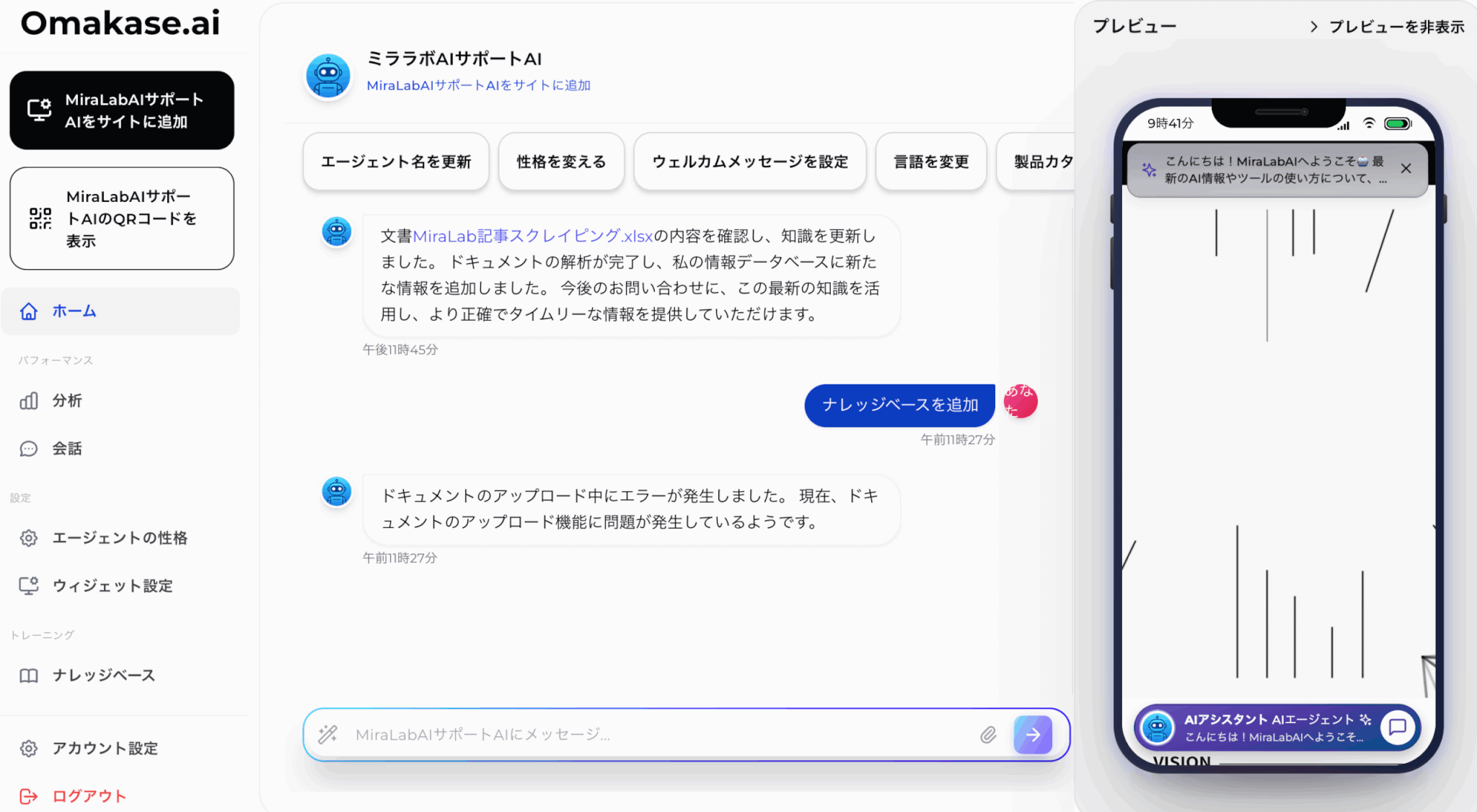

UIは企業が自分たちで設計・運用を回せるSelf‑serve型のダッシュボードです。

ペルソナの口調や話速、提案の積極度を細かく調整でき、会話ログとアナリティクスで「刺さった言い回し」や離脱ポイントを把握しながら改善できます。

ナレッジはファイルアップロードで更新できるため、現場のスピードに合わせて反復運用しやすい設計です。音声は「ゆう/ゆみ/ほのか/たくや」など複数のバリエーションが用意され、ブランドのトーンへ寄せる自由度も十分に感じました。

以下の記事では、使い方や料金についても書いています。

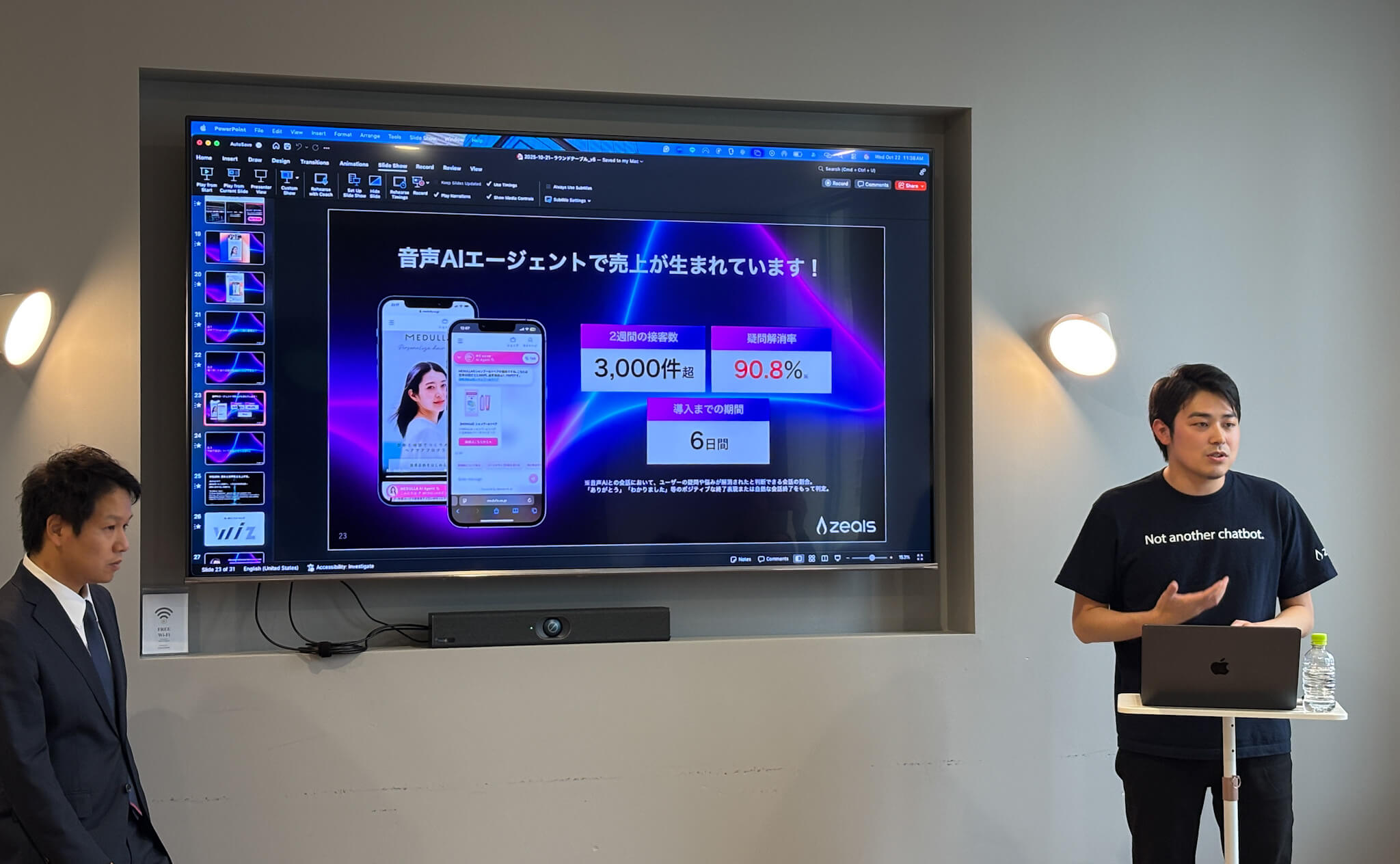

深山氏からは、導入企業の視点からこのプロダクトの価値を裏づける内容でした。パーソナライズヘアケアの「MEDULLA(メデュラ)」では、立ち上げまでに要した期間は6日。約2週間で3,000件超の音声接客が発生し、一次解決率は90.8%に達したとのことです。音声を介した購入が実際に生まれ始めているという報告もありました。

単に問い合わせ対応を自動化するのではなく、売上に寄与する“販売員としてのAI”が現場で機能している、という手応えが伝わってきます。

会話の内容も、サイトの使い方や在庫確認だけにとどまらず、使用方法の相談や個別の提案、時には軽い雑談まで含む「寄り添い型」のコミュニケーションへと広がっているそうです。

日本では音声対話の心理的ハードルが語られがちですが、自然に話しかけられる導線が整えば受け入れられやすい、という示唆でもあります。

また2025/11/18(火)にロボティクスとの連携構想「Omakase Robotics」も発表されました。

同社はこの領域を「フィジカルAI」と呼び、来訪前のオンライン接客と、来店時にロボットが担う接客を顧客データで連続させる接客OSの実現を目指します。

技術の進歩だけでなく、ユースケースの明確化が成功の鍵である点も強調されました。例えば「掃除」という目的に特化して普及したロボットのように、接客ロボットにも“何を達成するための存在か”という焦点の絞り込みが求められます。

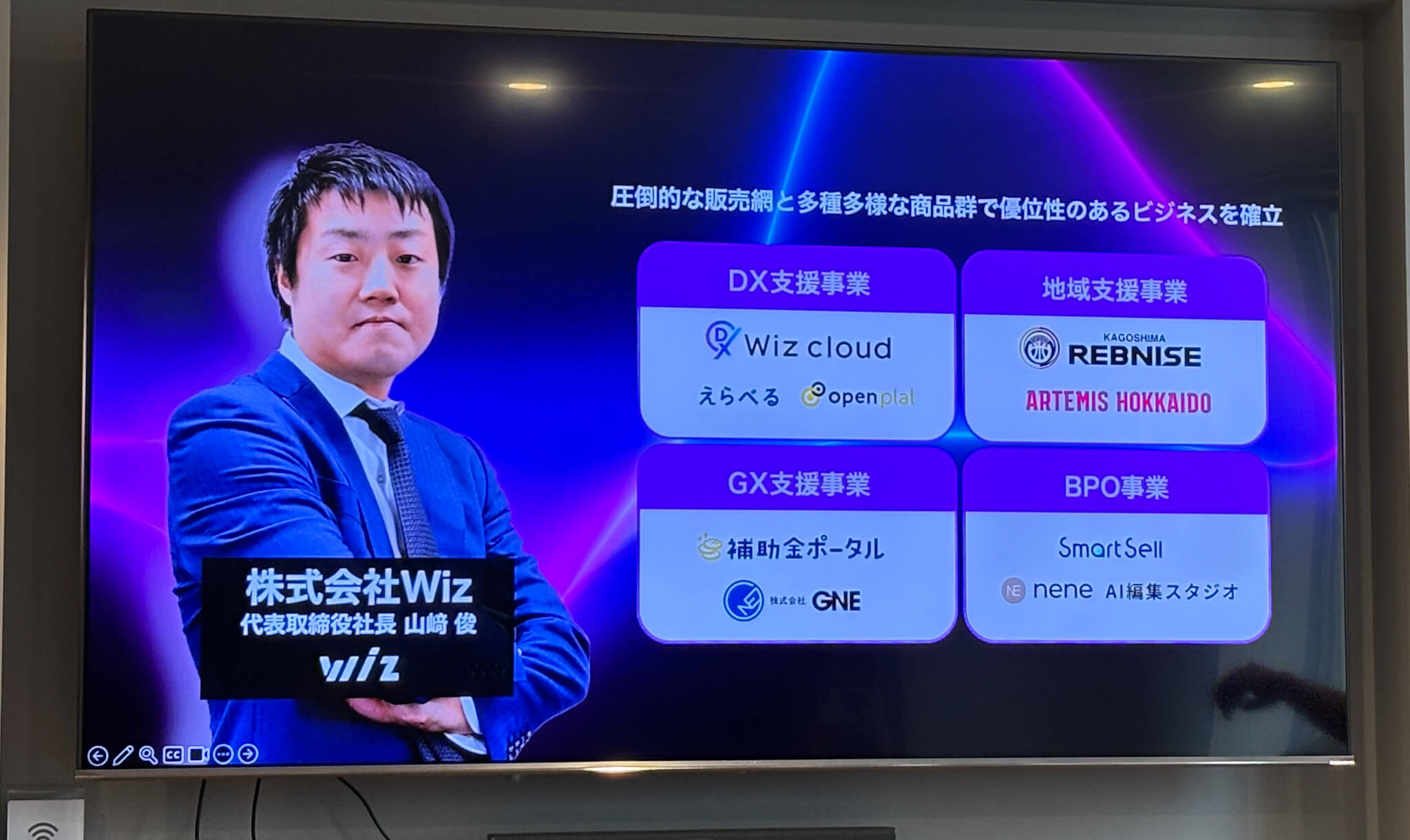

ビジネス面では、導入の地盤を広げるためのパートナーシップも動いています。国内ではWizとの連携により、地方の人手不足という解くべき課題へのアプローチを進める方針です。

グローバルでは多数のエージェントがすでに作成されており、日本の利用比率をまず10%まで引き上げるという目標が会場で共有されました。

取材者として最も強く心に残ったのは、同社が「おもてなし」をミッションの中心に据え、その精神をプロダクトのスケールにつなげている点です。

日本の文化としての「おもてなし」を、世界に通用する製品思想へと昇華し、接客OSという抽象度で体系化していく。この視点は独自的であり、単なる機能の足し算では到達しにくい価値だと感じます。

技術の話題が先行しがちな領域ですが、Omakase.aiの日本語対応は「人に届く体験」を主語に据えており、日本語で自然に、すぐに、気持ちよく話せること。そのうえで、迷いを解き、選べる状態に導くこと。おもてなしを軸にした接客AIの挑戦は、これからのウェブ体験を着実に更新していくはずです。