AIメディアを運営する男性2人が“ながら聞きでも未来がわかる”をテーマに30分で生成AIのトレンドを解説するPodcast「AI未来話」。

番組のエピソードからトピックをピックアップして再構成したものをお届けします。

今回は「#53 GPT4oの画像生成でクリエーターは個性とブランドの時代に突入」を再構成した内容をお届けします。

GPT-4oの新しい画像生成機能が引き起こしたジブリ画像のバズ

GPT-4oの新機能「4o Image Generation」がSNSを席巻

OpenAIが新たにリリースしたGPT-4oの画像生成機能「4o Image Generation」がSNSを中心に爆発的な人気を呼んでいます。

特に注目を集めているのが、画像をジブリ風に変換するムーブメントであり、『千と千尋の神隠し』や『ハウルの動く城』を彷彿とさせる画像がタイムラインを埋め尽くしています。

このバズは一過性のものである可能性もありますが、リリース後わずか1時間で100万人のユーザー増加を記録し、ChatGPT公開当時の勢いを再現するような勢いです。

the chatgpt launch 26 months ago was one of the craziest viral moments i'd ever seen, and we added one million users in five days.

— Sam Altman (@sama) March 31, 2025

we added one million users in the last hour.

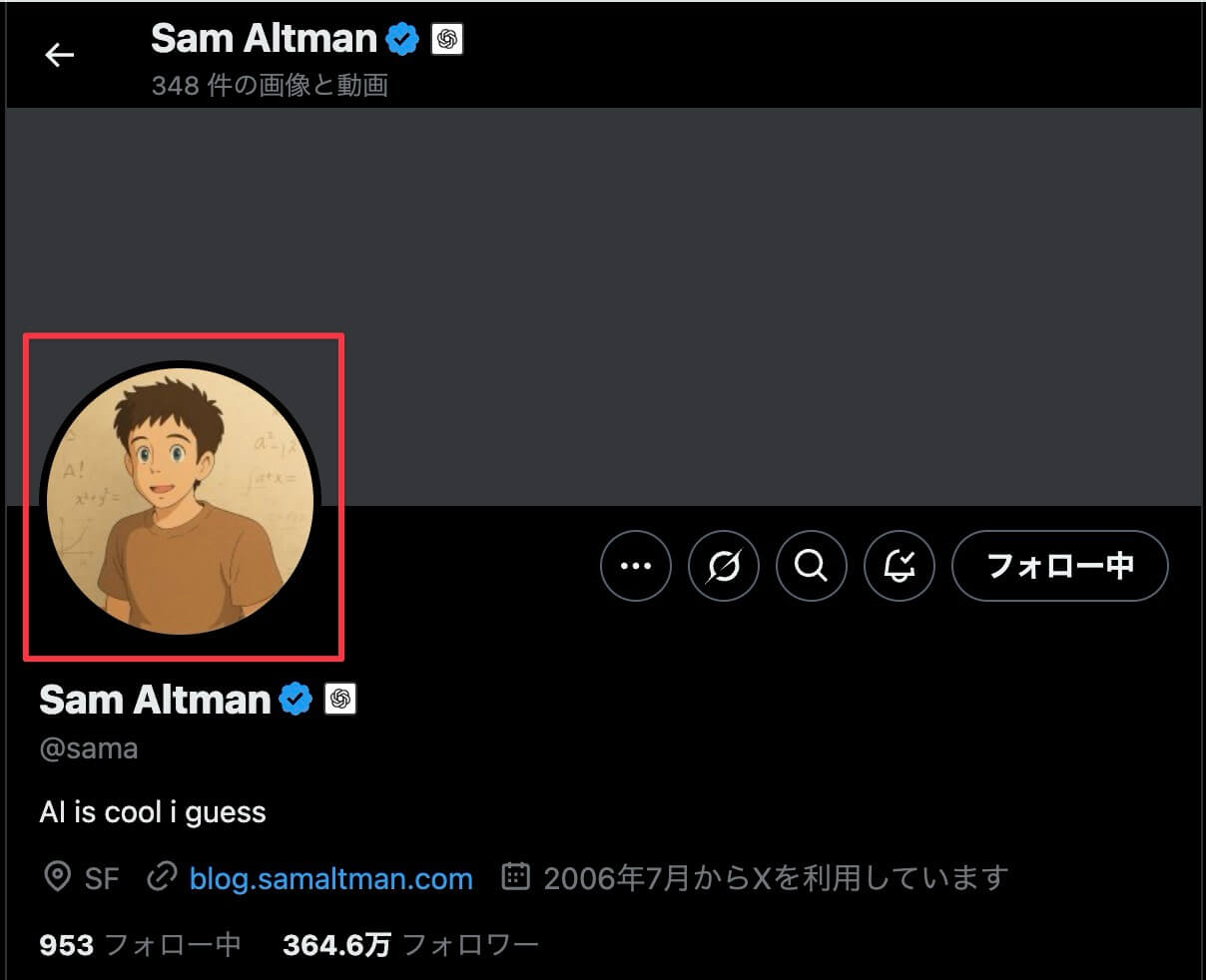

OpenAIのCEOサム・アルトマン自身もジブリ風にアレンジされた画像を投稿し、多くのユーザーからネタにされるほどの盛り上がりを見せています。

ジブリ画像生成の裏側にある皮肉な現象

一方、このジブリ化現象と時を同じくして、スタジオジブリの名作『もののけ姫』が北米でリバイバル上映され、大ヒットを記録しています。

First poster for the 4K restoration of Hayao Miyazaki’s ‘PRINCESS MONONOKE’

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 11, 2025

Releasing in IMAX theaters on March 26. pic.twitter.com/EbTAitl92G

限定公開であるにも関わらず、興行収入は約5億円を突破しています。

3月26日(現地時間)より、北米のIMAXシアターで4Kリストア版『もののけ姫』の公開が始まった。

『もののけ姫』は1997年に宮崎駿監督がメガホンを取り、スタジオジブリが制作した日本のアニメ映画の代表作の一つ。今回の4Kリストア版は、スタジオジブリ40周年を記念して公開が決定した。北米のわずか330スクリーンでの上映にもかかわらず、「Box Office Mojo」によるとすでに興行収入は400万ドルを超えている。

出典:北米IMAXシアターで公開の4K版『もののけ姫』、わずか330スクリーンで興収400万ドルと好調 | cinemacafe.net

この盛り上がりを受けて、配給元のGKIDSは「テクノロジーが人間性を複製しようとする時代において、宮崎駿監督の手書きの作品が支持されていることを祝福します」とコメント。これは明らかにAIによるジブリ画像生成に対する皮肉でもあります。

スタジオジブリ作品の北米配給を担当する「GKIDS」は、今作の公開について「テクノロジーが人間性を複製しようとする時代の中で、観客の皆さんが宮崎駿とスタジオジブリの誇り高い手描き映画の傑作を尊重し、祝福してくれるという劇場体験を重視してくださることに喜びを感じています」と声明を発表。

出典:北米IMAXシアターで公開の4K版『もののけ姫』、わずか330スクリーンで興収400万ドルと好調 | cinemacafe.net

実はこの現象にはさらに皮肉があり、宮崎駿監督自身は以前からAIによるアニメ生成には強い嫌悪感を示していたことで知られています。2016年のドワンゴによるAIアニメのデモ映像への反応は特に有名で、「非常に不愉快で命への冒涜だ」とまで言い切りました。その宮崎監督の作品がAIによってバズるという皮肉な状況は、多くの議論を呼び起こしています。

著作権とAI生成物の曖昧なライン

さらに、今回のジブリ画像生成に関しては著作権の問題が浮上しています。OpenAIのポリシーとして現存する特定のアーティストのスタイル模倣は原則禁止されていますが、ジブリ作品に関しては「楽しくインスピレーションに富んでいる」として例外的に許可しています。

“We added a refusal which triggers when a user attempts to generate an image in the style of a living artist,” it said. But the company added in a statement that it “permits broader studio styles — which people have used to generate and share some truly delightful and inspired original fan creations.”

「ユーザーが現存するアーティスト風の画像を生成しようとした際に拒否する機能を追加しました」と同社は述べている。しかし、同社は声明の中で、「より幅広いスタジオスタイルを許可しています。人々はこれらのスタイルを利用して、真に楽しく、刺激的なオリジナルファン作品を生成・共有しています」と付け加えている。

出典:ChatGPT’s viral Studio Ghibli-style images highlight AI copyright concerns | AP News

この点について海外の法律事務所が疑義を呈し、OpenAIに対してジブリの作品をトレーニングデータに利用したのかライセンス許諾はあるのか問い合わせていますが、公式な回答は得られていません。

このグレーゾーンのままバズが進行していることに対し、我々もモラルや法律的な境界線が曖昧になっていることを強く感じています。

このように、GPT-4oの画像生成機能が引き起こしたジブリ画像バズは、単なる流行以上に、著作権問題やクリエイター界隈におけるAIとの向き合い方に新たな議論を生んでいます。

GPT-4oの画像生成の革新性と課題

文字生成と一貫性の向上

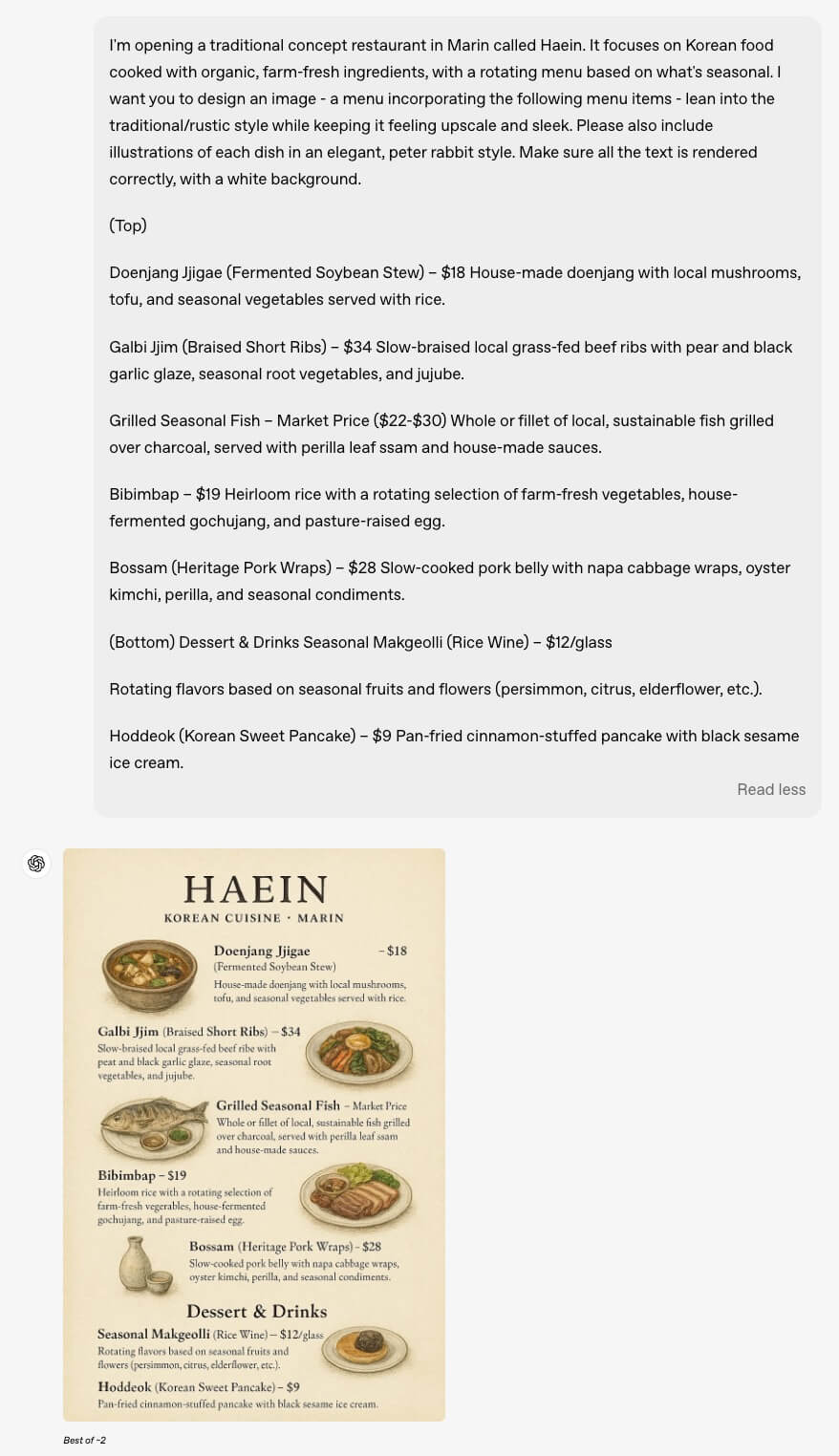

GPT-4oの画像生成が革新的である最大の理由の一つが、文字生成の精度の劇的な向上です。

これまでの画像生成AIはリアルな文字や長文を生成するのが苦手で、画像に入る文字も意味をなさないものが多かったのですが、GPT-4oは意味を持つ長文まで自然に画像内に生成可能になりました。

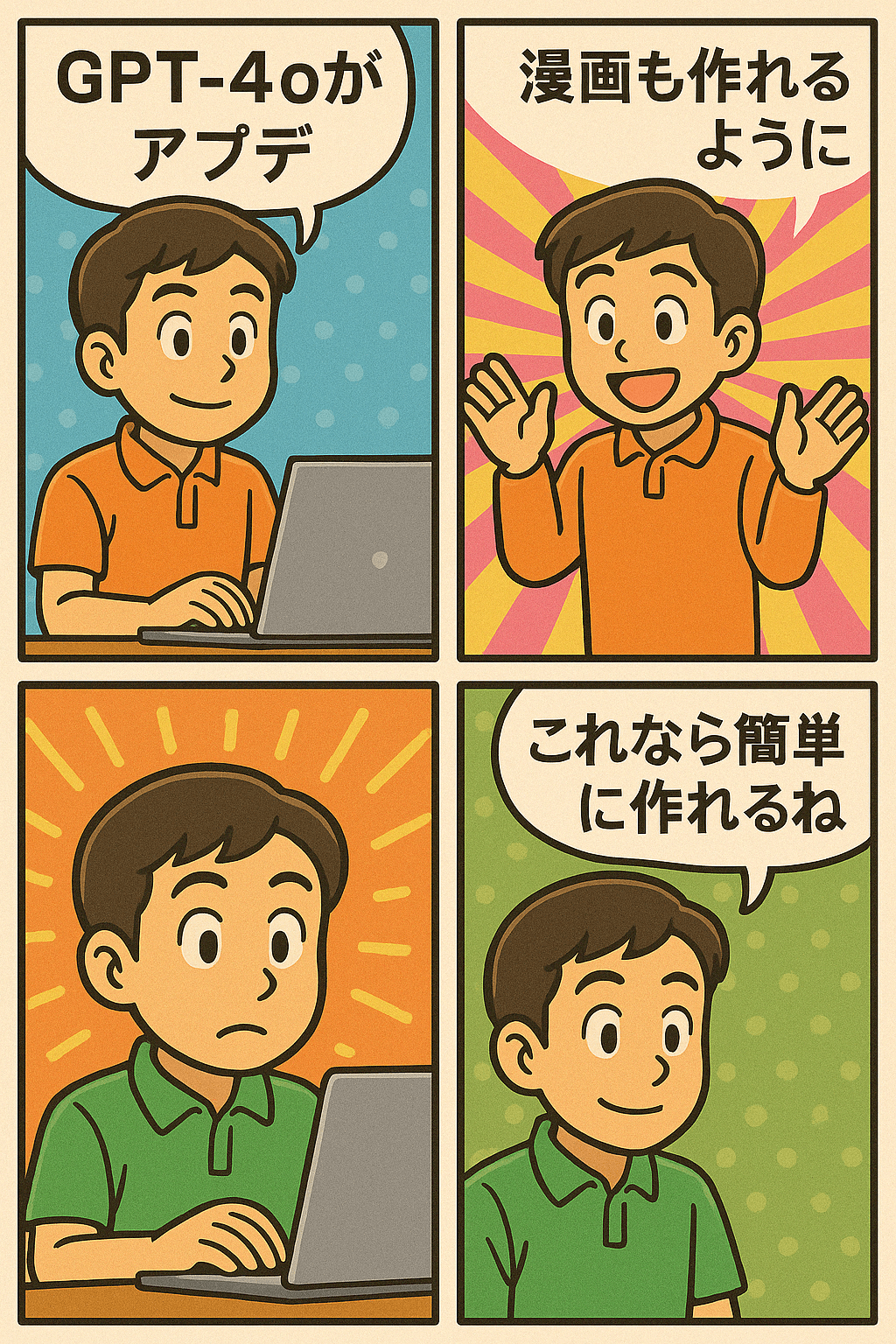

そのため、GPT-4oの画像生成機能を使った漫画作成も流行っています。

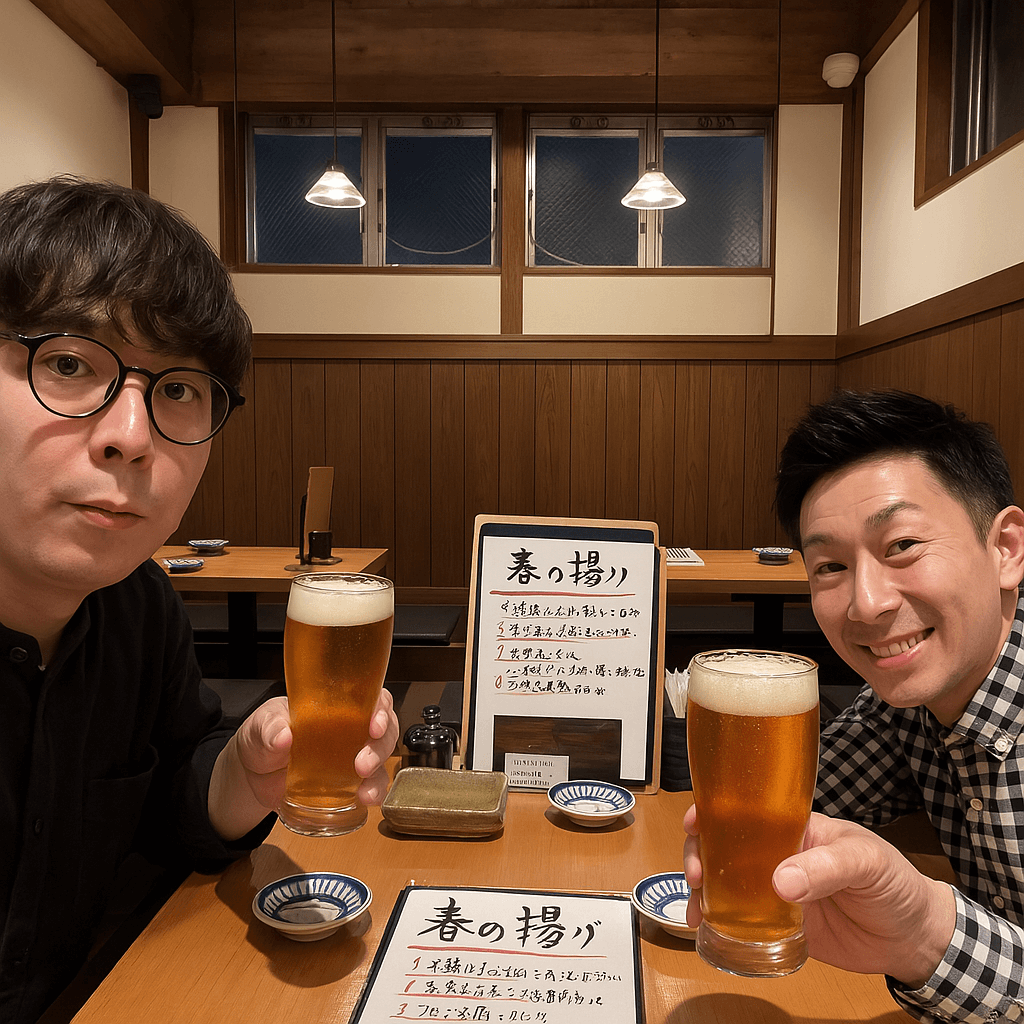

さらに、「マルチターン生成」という新機能によって、画像に一貫性を持たせたまま修正を加えることが可能になっています。

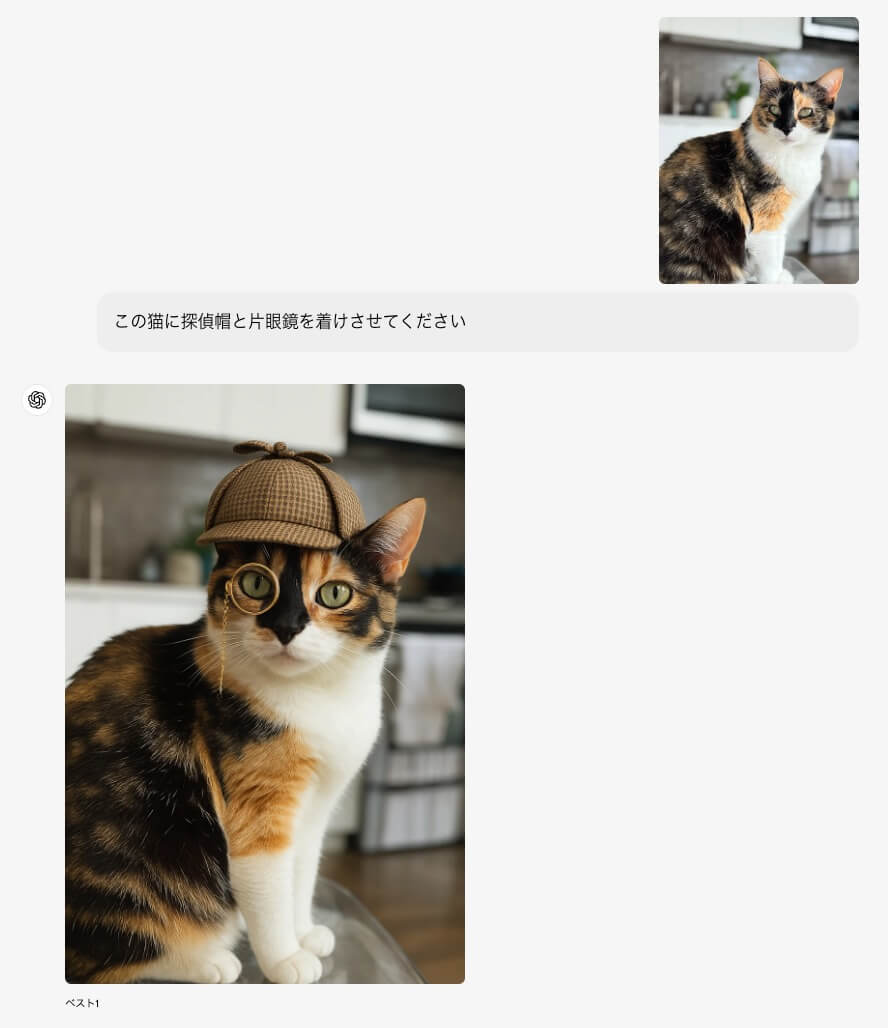

例えば、写真の一部だけを指定して変更を加えることもできるため、以前の画像生成AIとは一線を画した実用性を持っています。

Geminiとの比較と使い分けのポイント

GoogleのGeminiとの比較では、画像修正の一貫性ではGeminiが優れています。

GPT-4oの画像生成機能では、生成した画像に対しての修正指示は機能しますが、アップロードした画像の修正には対応していません。

しかしGeminiの画像生成はアップロードした画像の修正が可能です。

実際に我々の写真をアップしてビールをハイボールに変更する修正を指示してみましたが、GPT-4oでは一から画像が生成されてしまっています。

元画像

Gemini

GPT-4o

しかし一方で文字生成能力ではGPT-4oが圧倒的に優れています。そのため、元の写真の微細な修正にはGeminiが適していますが、漫画やイラストのように新しくゼロから画像を生成する用途ではGPT-4oのほうが実用的であると感じています。

無料で使用可能な範囲は限定的ですが、これだけの高精度な画像生成が一般に広まることは、クリエイティブ業界にとって大きな影響を与えるでしょう。

我々もその影響を非常に大きなものと捉えており、特にイラストレーターや漫画家の仕事には短期間で変化が訪れる可能性が高いと感じています。

クリエイターに迫る生成AIの波と現場の危機感

漫画家やイラストレーターへの影響の現実

GPT-4oの画像生成機能の進化により、我々はクリエイティブ業界に起きている現実的な変化を強く実感しています。

特にイラストレーターや漫画家といったビジュアル表現を中心とするクリエイターにとって、この新たなAIの登場は脅威となっており、既にその影響が明らかになり始めています。

海外の調査では、2020年の時点ですでにイラストレーターの26%、翻訳家の36%が生成AIの登場により仕事を失ったと回答しています。

当時はStable Diffusionのような画像生成AIが主流でしたが、プロンプトや環境構築の複雑さゆえに一定のハードルがありました。

しかし、GPT-4oの画像生成機能の登場でこうした技術が誰でも気軽に使用できるほど簡単になったことが、さらなる影響を加速させていると我々は考えています。

実際、X(旧Twitter)上で活動している漫画家のアンジュ先生は、「AIによる画像生成を笑って見ていられない」と危機感を示しています。

生成AI画像生成、申し訳ないけど全然笑って見れない……危機感ある

— あんじゅ先生 (@wakanjyu321) March 27, 2025

絵師や漫画家の表現者としての輝きは残念ながら消えていくよ。。。より尖った才能やスキルを持ってる人しか残らないよねこれ

わたしは副業でイラスト制作✨みたいなノリも必要だと思う。このままだと早いうちに淘汰されちゃう

アンジュ先生は「絵師や漫画家といった表現者の輝きが消える」という強い懸念を表明しており、こうした意見が業界内で徐々に広がりつつあります。

価値観やモラルが揺らぐ時代に

GPT-4oがバズった要因の一つに、これまでAIに触れてこなかった層までもが遊び感覚で生成AIを使い始めたという点があります。これにより、多くの人が著作権や倫理的な問題に対して軽視しがちな傾向が見られるようになっています。

我々も実際にSNSでジブリ作品を勝手に生成するような投稿を数多く目にしましたが、多くのユーザーが著作権問題をあまり意識せずに使っている印象を受けています。

こうした状況が進むと、モラルや著作権など社会的な価値観の境界が次第に曖昧になり、それがさらなる問題を生む可能性が高いと感じています。

生成AIが持つ強力な技術力が人々の価値観を揺さぶり、その結果として生まれる混乱をどのように管理していくのかが今後の大きな課題となります。

GPT-4oの画像生成機能普及で「個性」と「ブランド」が際立つ時代へ

生成AI時代に求められる「独自性」とは何か?

我々がGPT-4oの画像生成機能による大きな変化を通じて明確に感じているのは、誰もが手軽に高度な作品を作れるようになる一方で、結果的に個々のクリエイターの「独自性」や「ブランド力」がこれまで以上に重要になるということです。

生成AIの登場により、誰でも簡単に平均的でそこそこの品質を持つ作品が生成できるようになります。

しかし、そこに他との差別化や競争力を持たせようとすると、最終的に問われるのはクリエイター自身の「世界観」や「尖った個性」です。つまり、「誰が作ったか」が今まで以上に重視されるようになります。

例えば、我々が参考にした漫画家のアンジュ先生は、そのユニークな世界観や表現力に多くのファンを持っています。

彼女のように、世界観そのものがブランドとなっているクリエイターは、生成AIという変化をむしろチャンスとして捉えることができます。

具体的には、自分の個性や世界観を活かし、AIを単なる道具として利用しながら、自分にしか作れない作品を生み出すことで、さらなるファンを獲得する道が開けるでしょう。

アンディ・ウォーホルの事例から学ぶブランド構築

この「個性」や「ブランド力」の重要性は、過去の事例からも明確です。例えば、ポップアートの代表的なアーティストであるアンディ・ウォーホルは、シルクスクリーンという誰でも複製可能な技術を用いて作品を作りました。

ウォーホルは広告などに使われていたシルクスクリーンというプリント技術をアートに応用しました。その結果、作品が一気に大衆に広まるスキームを作ったことで、現代アートの歴史を大きく変えました。今、ファッションアイテムなど身近なところにもアートがあふれているのは、ウォーホルの功績と言う人も中にはいるほどです。また、複製もアートの枠組みといえるデジタルアートにも大きく関係しています。

出典:ポップアートの旗手、アンディ・ウォーホル スープ缶がアートに:日経ビジネス電子版

彼の作品の代表例として有名なマリリン・モンローの肖像画は、複製可能な技術を利用しているにも関わらず、ウォーホルが作ることによって圧倒的な価値を持つアート作品となりました。

これは、まさにブランド力と個性がテクノロジーと結びついた成功例であり、今後の生成AI時代においても、このような事例が増えていくのではないかと我々は予測しています。

つまり、どんなに簡単に複製可能であっても、「誰が作ったか」によって圧倒的な価値の差が生まれるということです。

音楽界から学ぶ個性の重要性

また、個性の重要性を別の角度から説明すると、音楽業界におけるドラムやギターの例が挙げられます。

我々自身、ドラムやギターという誰が演奏しても同じような音になる楽器でも、演奏者の個性がはっきりとわかることを経験的に理解しています。

東京事変のドラマー・刄田綴色氏や凛として時雨のギター・TK氏の演奏を聴けば、彼ら特有のサウンドだとすぐにわかります。

音楽においても、演奏者自身の個性が音として現れ、それがブランドとして確立されているのです。

漫画やイラストといったビジュアル分野も同様で、例えば『ドラゴンボール』の鳥山明氏やジブリ作品の宮崎駿監督など、絵を見ただけで作者がわかるような強力な個性とブランド力があれば、AIによる画像生成が一般化しても、その価値は損なわれることがありません。

我々がこうした事例から学ぶべきなのは、生成AIがもたらす新たな時代において、自分自身の「世界観」や「個性」を明確に打ち出し、それをブランドとして確立していくことが、クリエイターが生き残り成功するための鍵になるということです。

AIとクリエイターの理想的な共存に向けて

クリエイターはマーケター的な視点を身につけるべき

生成AIが急速に普及する中で、我々が感じる最も大きな変化は、クリエイター自身が「マーケター的な視点」を持つ必要性が高まっていることです。

AIの登場により、これまで手間と時間がかかっていた反復的な作業は自動化され、クリエイターはより本質的な「作品の魅力」や「読者のニーズ」を掘り下げるための時間を確保できるようになります。

実際、漫画業界を例に挙げると、従来は漫画家自身が作画に大量の時間を費やしてきました。

しかし、AIが作画の大部分を担うようになると、漫画家は「どうすれば読者を惹きつけられるのか」「どのようなストーリーや構成が求められるのか」といったマーケティング的な思考に集中できます。

個人的に好きで見ているYouTubeの漫画添削チャンネルでも、プロ漫画家が作品の見せ方や構成を理論的に解説していますが、こうした知見をプロンプトとしてAIに与えることで、より魅力的な漫画が簡単に生成できる可能性があります。

つまり、クリエイターがこれから意識すべきは、自らの作品をマーケティング的視点で見つめ直し、作品が持つ本質的な価値や訴求力を追求する姿勢なのです。

AI時代に求められる柔軟性と変化への対応力

生成AIの普及は、クリエイターにとって新たな変化をもたらしますが、その変化を拒絶する姿勢は危険であると我々は考えています。

過去の事例を見ても、新たなテクノロジーが登場すると、それまで存在していた仕事の一部が消え、新たな職業や役割が生まれるというパターンが繰り返されてきました。

例えば、写真技術が発明された際、写実主義画家のギュスターヴ・クールベはカメラを強く否定しましたが、結局その技術が社会に浸透していきました。

こうした例からもわかるように、新技術に対して反発するよりも、それをいち早く受け入れて柔軟に活用するクリエイターが、次世代の市場をリードする可能性が高くなります。

クリエイターにとって重要なのは、変化を前向きに捉え、自分の専門性や個性をAIの力を借りてさらに高めていく柔軟性です。

新たなテクノロジーを拒否するのではなく、積極的に取り入れることで、自分自身の価値を高めていくことが可能になるでしょう。

AIをフル活用して新たな創造性を生み出す

具体的にクリエイターが目指すべき方向性として、我々が考えているのは、AIをフルに活用して「これまでになかった創造性」を生み出すことです。

例えば手塚治虫は、限られた予算と時間の中でリミテッドアニメという手法を生み出し、日本のアニメ業界に革命を起こしました。

このように、新たな制約や技術の登場がむしろ創造性の源泉となり、歴史を変えるほどの大きなイノベーションを生み出すことも珍しくありません。

AIも同じように、単なる作業の効率化ツールとして見るのではなく、新たな創造の源として捉えることが重要です。

我々は今後、AIを活用した独創的なアイデアや表現方法を生み出すクリエイターが多数現れることを期待しています。

AIがもたらす変化をチャンスとして活かし、柔軟な発想でこれまでにない新しいクリエイティブの形を探求することこそ、理想的なAIとクリエイターの共存方法なのです。

まとめ

GPT-4oの画像生成技術の登場で、誰でも高品質なビジュアル制作が可能になり、クリエイターはより一層「個性」と「ブランド力」を求められる時代に突入しました。

クリエイターの皆さんにとっては、自分の世界観やブランド力をどのようにして高めていくかが今後の最重要課題となります。

テクノロジーに拒絶感を持つよりも、新たな時代の変化に柔軟に対応し、マーケター的な視点を持ちながら創作活動をしていくことが求められるでしょう。