「GPT-5 Proって何?」「通常のGPT-5との違いは?」そのような疑問を持つ人は多いでしょう。

GPT-5 Proは、より複雑な課題にも精度高く対応できるGPT‑5の拡張推論版モデルです。

本記事では、GPT-5 Proの定義や性能、通常モデルとの違い、そして実際の使い方や活用事例までを体系的に整理します。

あなたの目的に合った最適な使い分けを明確にし、AI活用の効果を最大化していきましょう。

GPT-5 Proとは

GPT-5 Proは、OpenAIが提供する上位モデルであり、高精度な推論と長時間の思考処理を可能にしたAIです。

GPT-5では対応が難しい複雑な課題にも安定した回答を導き出せるのが特徴です。

ここでは、GPT-5 Proが持つ「深い推論力」と「誰でも扱える操作性」という2つの要素を中心に、その本質を理解していきましょう。

難問・長手順タスクでも破綻しない推論の深さ

GPT-5 Proの最大の強みは、複数の思考経路を並行して検証しながら結論を導く「拡張推論」です。

これにより、複雑な指示や多段階の思考を要するタスクでも途中で論理が破綻しにくくなっています。

たとえば、長文の要件定義やコードレビューのように条件が入り組む作業でも、一貫した思考を維持しながら回答を生成できます。

高精度な思考モードを誰でも操作できる環境設計

GPT-5 Proは、複雑な設定を必要とせず、ChatGPTのインターフェース上でモデルピッカーから切り替えられる点も魅力です。

ユーザーが入力したプロンプトに応じて、AIが自動で最適な思考量を割り当てるため、専門知識がなくても高精度な応答を引き出せます。

さらに、長文のやり取りや継続的な議論にも強く、学習者や業務担当者が「思考を補助するツール」として扱える設計です。

つまり、簡単に高度なAI思考を扱うことができます。

GPT-5 Proは無料で使える?アプリでも使える?

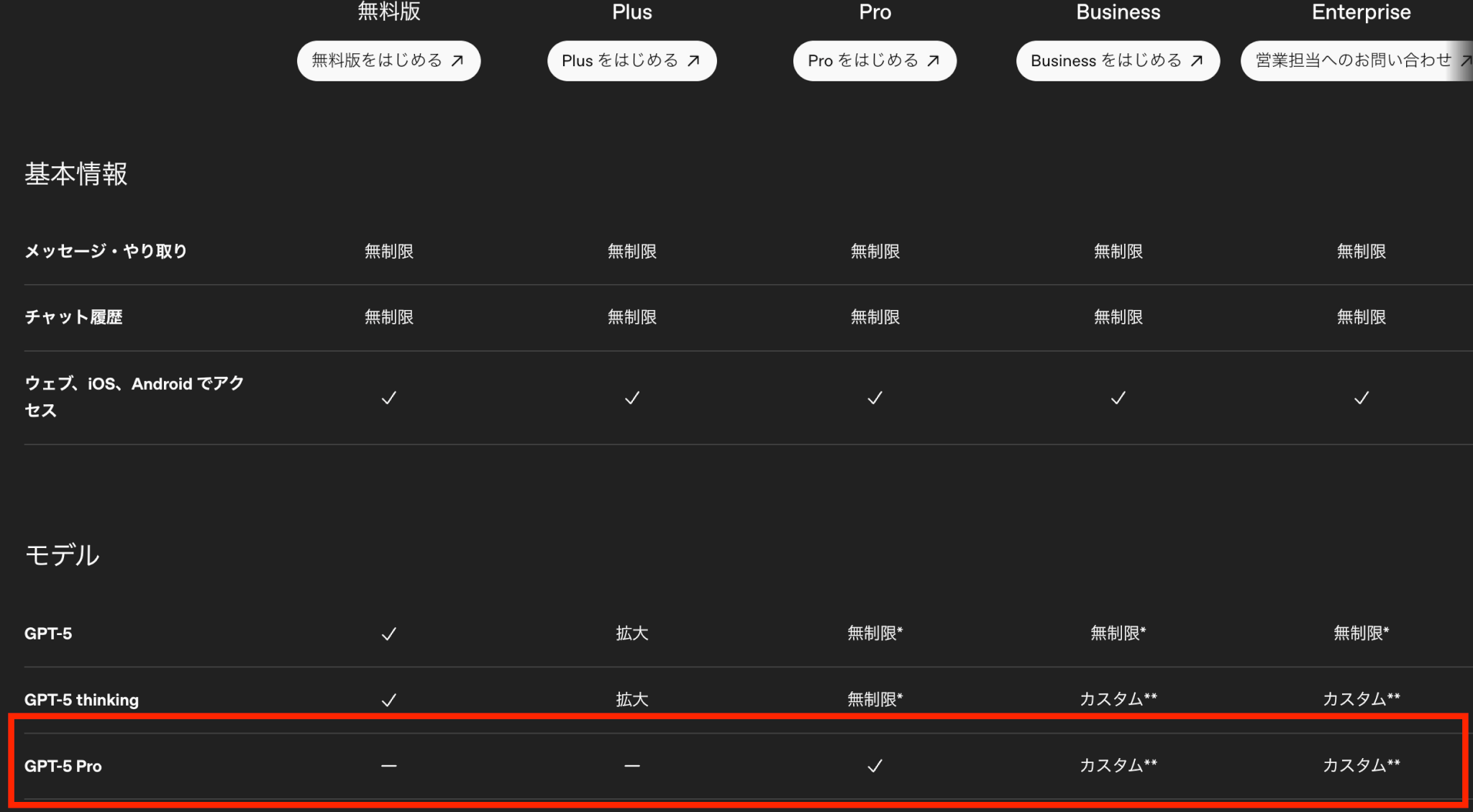

GPT-5 Proは、すべてのユーザーが使えるわけではありません。

Pro/Business/EnterpriseプランでGPT-5 Proにアクセスできます。特にBusiness以上のプランでは、推論時間や思考設定を柔軟に調整できるのが特徴です。

一方で、無料プラン(Free)やPlusプランで、利用できるのはGPT-5またはGPT-5 Thinkingまでで、GPT-5 Proは対象外です。

また、Web版だけでなく、iOS/Androidアプリや、Mac/Windowsデスクトップ版ChatGPTでも同じアカウントで利用可能です。Proプラン以上のアカウントでログインしていれば、アプリ上でもGPT-5 Proを選択できます(※一部の地域では段階的に反映中)。

GPT-5 Proの性能

GPT-5 ProはGPT-5をベースに、より高度な推論処理を担える強化版として設計されており、単なる速度・精度の向上だけでなく、複雑な思考の「質」が引き上げられています。

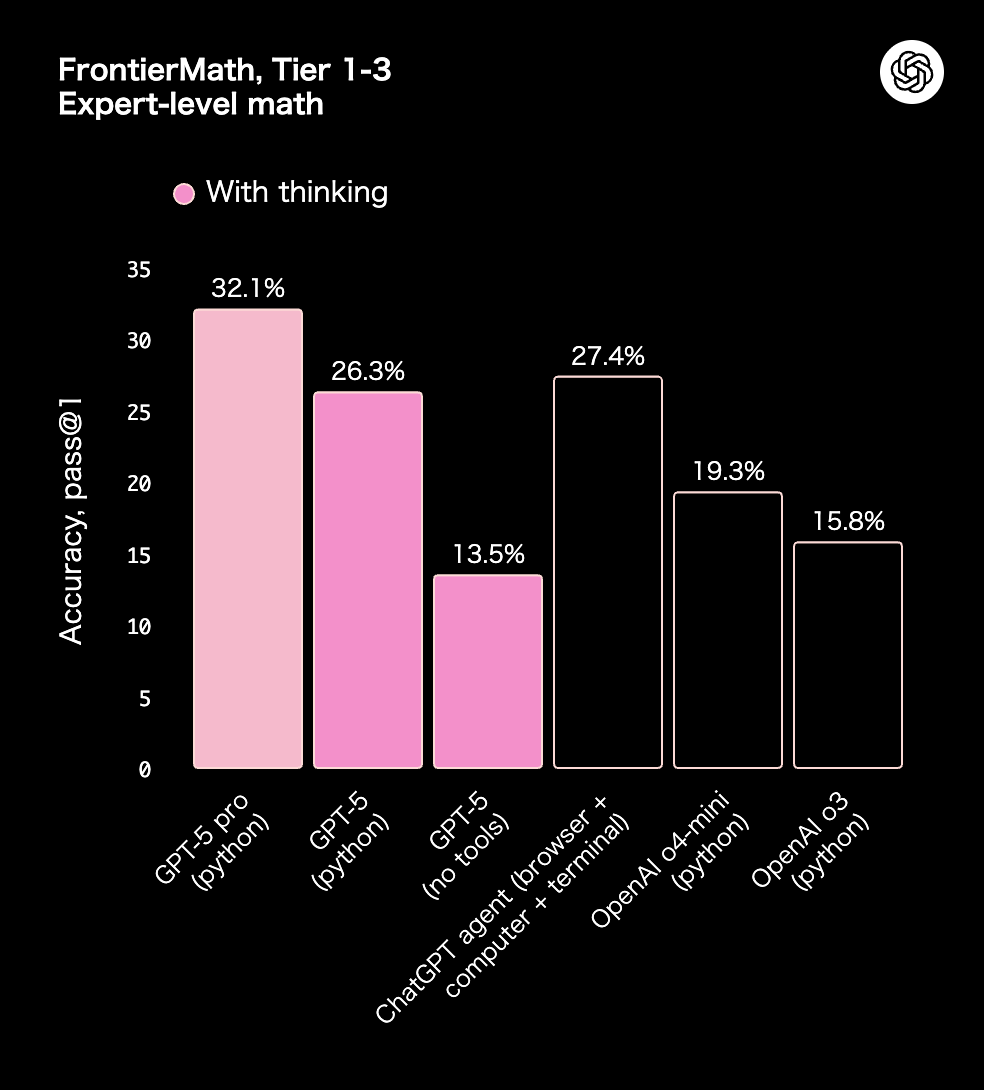

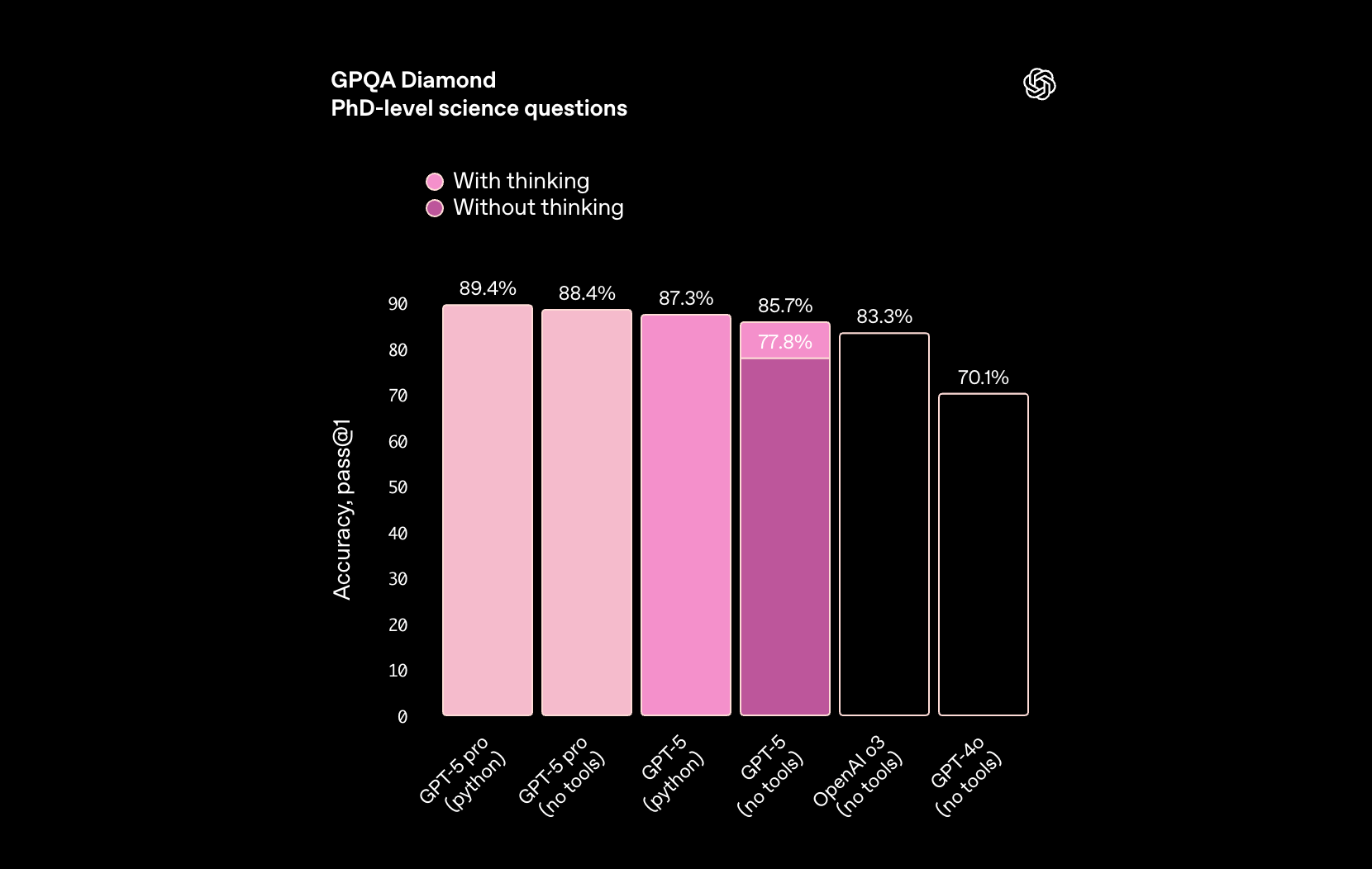

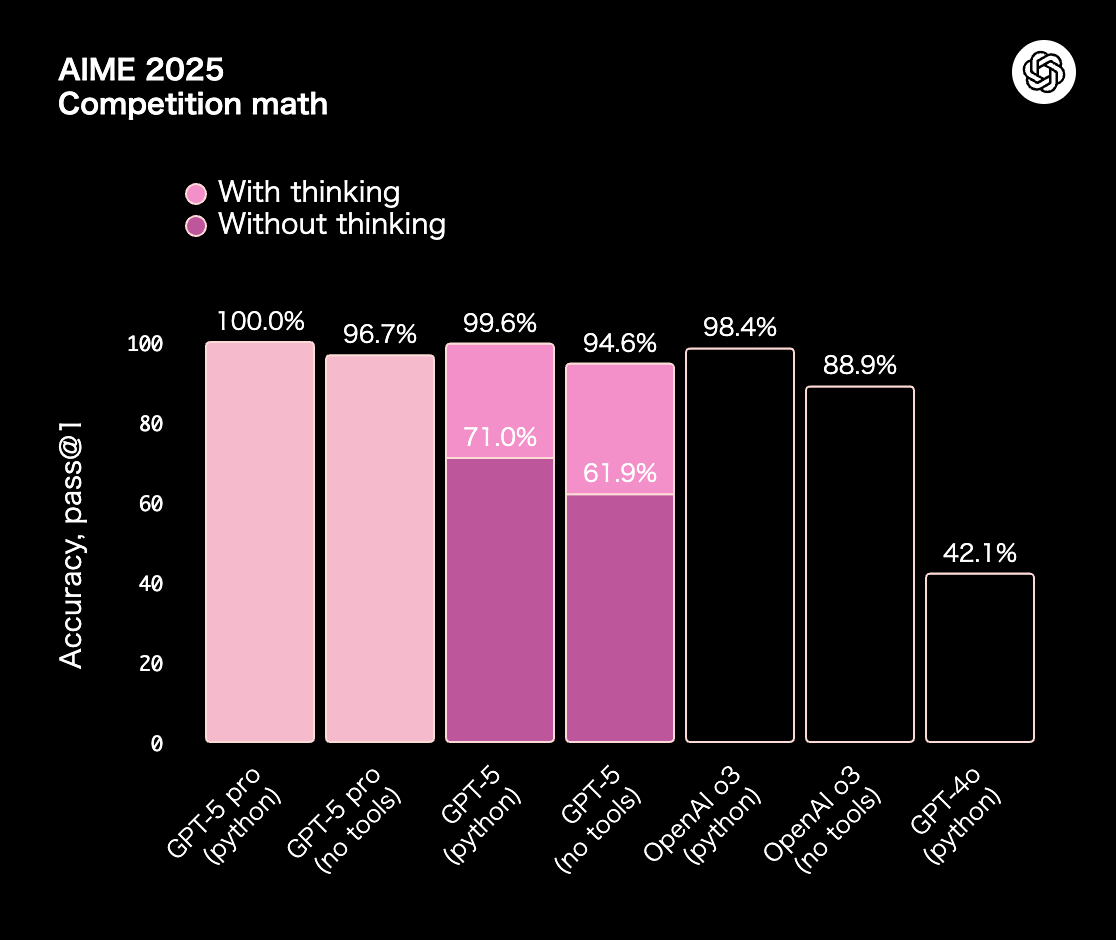

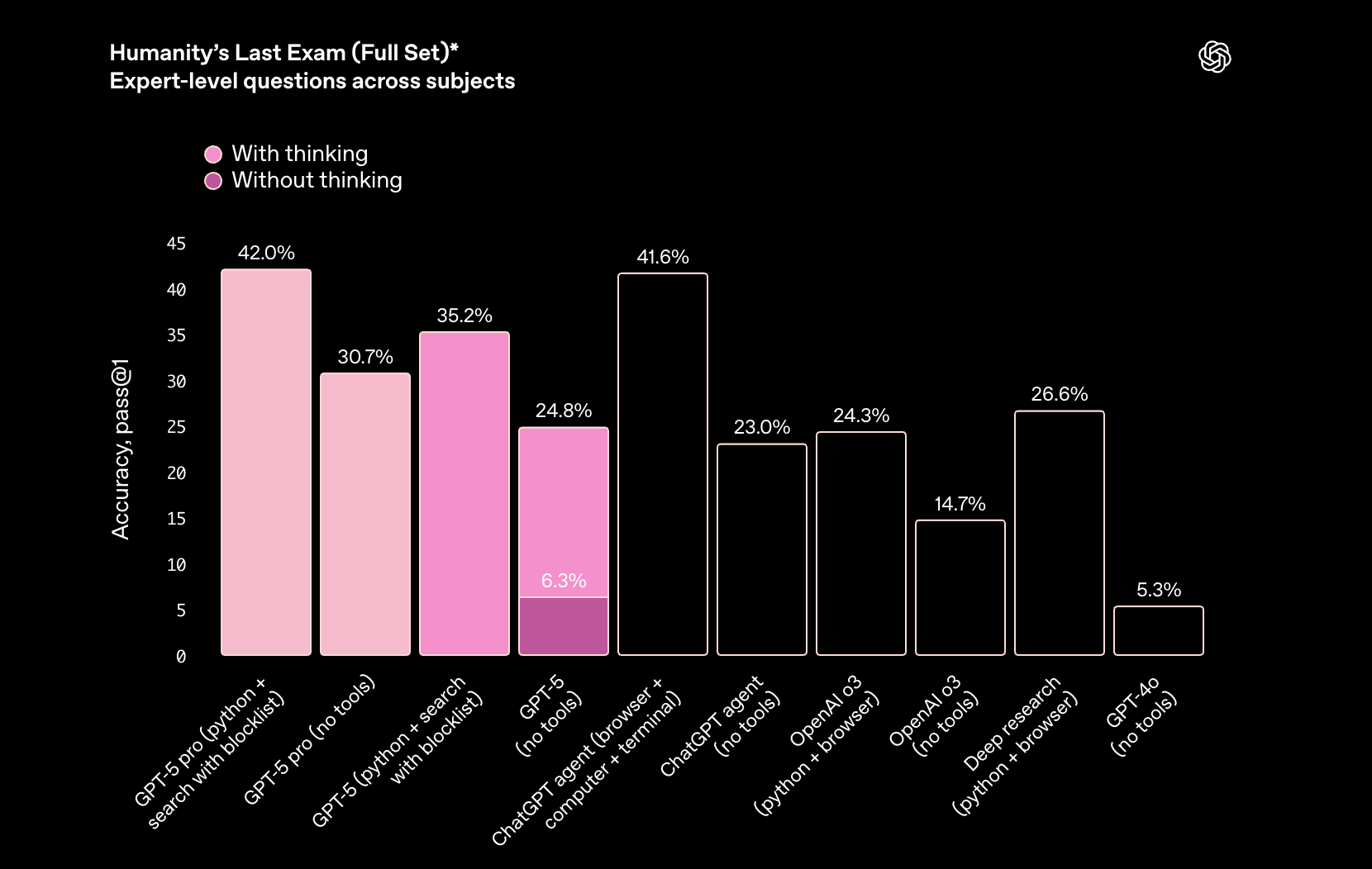

公式ベンチマークによると、数学・マルチモーダル理解や最高難度の問題を含め幅広い指標で、他モデルを上回る結果が示されています。

例えば、GPQA diamond(大学院レベルの専門分野)ではツールなしで88.4%を達成し、SOTA(最高水準)を打ち立てました。

より長い思考時間は数学の分野にも生かされ、AIME 2025(高度な数理推論)でツールなし96.7%を記録。

またマルチモーダルな問題形式であらゆる分野の問題が出題させるHumanity’s Last Examでも、ツールなし30.7%を達成し、Deep researchの26.6%、OpenAI o3の24.3%を超える結果が出ています。

長時間にわたす思考を用いて、複数分野を網羅的に回答できるようになりました。

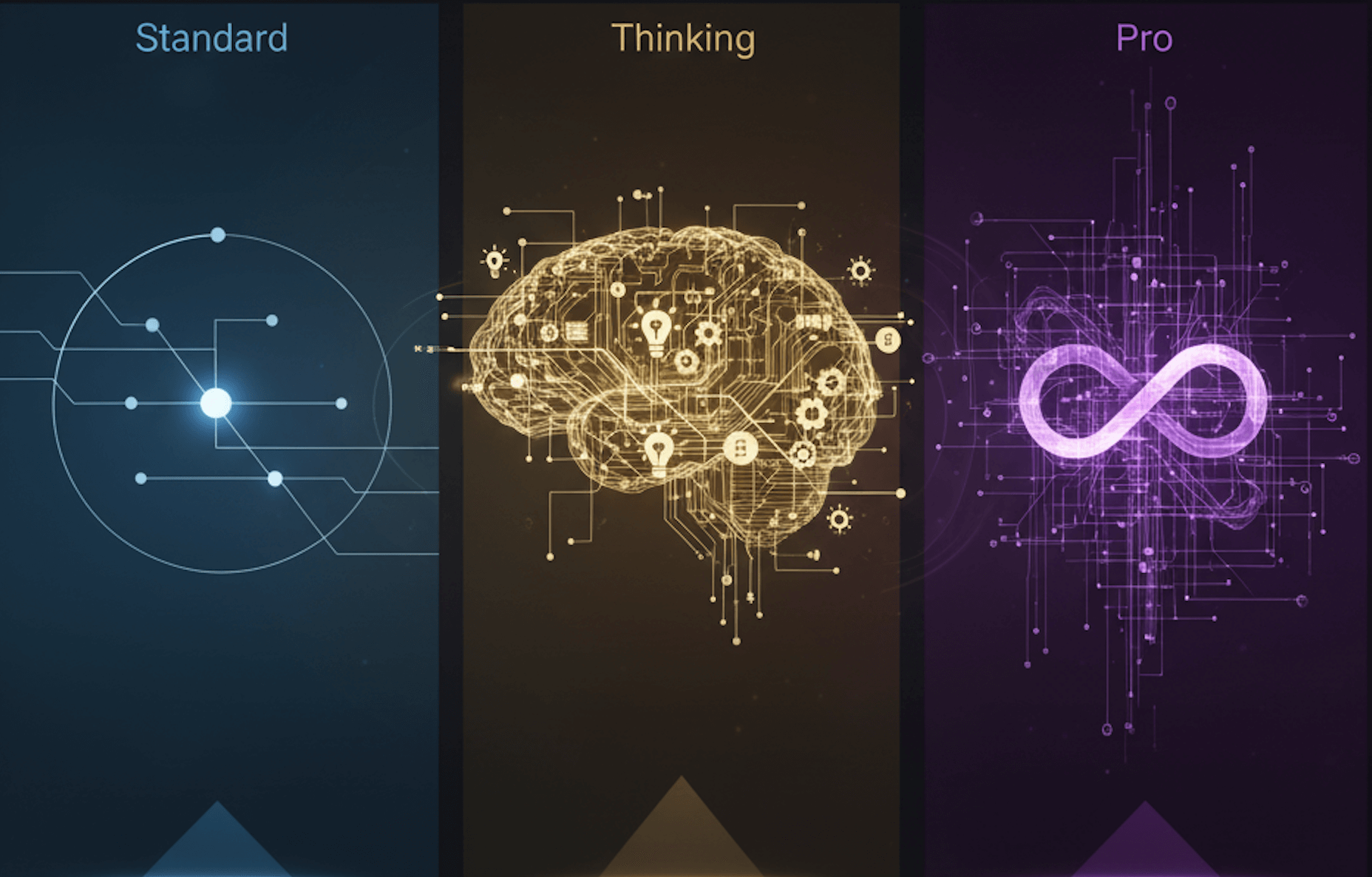

GPT-5 Proの違い(標準・Thinkingとの比較)

GPT-5 Proは、標準のGPT-5およびGPT-5 Thinkingモードと比較して、推論構造、計算リソース、応答精度や速度などにおいて明確な違いを持ちます。

ここでは、まず「モデル構造と推論プロセスの違い」を紐解き、次に「コスト・速度・精度のトレードオフ」を押さえて、Proを使うべき場面を理解できるようにします。

GPT-5 Proと標準・Thinkingの比較表

GPT-5 Proと標準のGPT-5、GPT-5 Thinkingモードの比較表は以下となります。

| 項目 | GPT‑5 Pro (拡張推論) | 標準GPT-5 | GPT-5 Thinking (深い推論モード) |

|---|---|---|---|

| 速度 | やや遅め (高度な検証や多経路推論を含む処理) | 非常に高速 (低レイテンシ応答が基本) | 中程度 (思考処理時間を確保) |

| コスト (計算リソース・消費量) | 高め (長時間処理・高演算量) | 低め | 中程度 |

| 正確性 | 複雑・多条件タスクで整合性高い出力 | 一般タスクで十分な精度 | 分析・判断系タスクで精度向上 |

| 長手順適性 | 多段階・分岐型・検証込みタスクに強い | 手順数が少ない処理に強い | 中規模の多段階タスク |

| 推奨用途 | 要件定義、設計レビュー、複雑決定支援、論文解析 | 日常対話、要約、簡易質問応答 | 調査、分析、中規模問題解決 |

構造と推論プロセスの違いを理解する

GPT-5には「通常応答」「Thinking応答」を適用するルーティング機構が備わっており、入力内容や複雑さに応じて自動で判断します。

一方、GPT-5 Proはその内部的な推論余裕を拡張し、より多くの計算を使って複数の思考経路を検証・統合する能力を持ちます。

GPT‑5 Pro は、難易度の高い複数の知能ベンチマークで GPT‑5 シリーズの中で最高の性能を達成しています。特に、非常に難解な科学分野の質問を含む GPQA においては、SOTA を記録しました。

出典:Introducing GPT‑5

この方式により、回答の整合性や根拠表現が強化され、論理破綻が起こりにくくなっています。

ただし、この深い推論を実現するためには追加の計算リソースと時間が必要になります。

速度・精度のトレードオフを把握する

Proを使う主なトレードオフはコスト(計算資源)と応答速度です。

Proは処理時間を延ばし、計算量を増やすため、同程度の問いに対しては通常モードより遅く、消費リソースも大きくなります。

ただし、精度面では大きな差が出る場面があります。ある実験では、ProがThinkingモードに比べて大きな誤りを22%減らしたと報告されています。

経済的価値の高い実世界の推論プロンプト1,000件超を用いた評価では、外部専門家が GPT‑5 thinking より GPT‑5 Pro の応答を好んだ割合は67.8%に達しました。また、重大な誤りも22%少なく抑えられ、医療、科学、数学、コーディング分野で特に優れた成果を示しています。

https://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-5/

したがって、日常的な入力や単純なタスクでは標準またはThinkingで十分ですが、重要判断や難問処理ではProを使う価値が出ます。

GPT-5 Proの使い方

GPT-5 Proを使い始めるには、適切なモード選択と切り替え、そして応答の質を制御する操作が鍵です。

ここでは、モデル切替の基本操作とトラブル時の調整法を中心に、すぐに使える手順を示します。

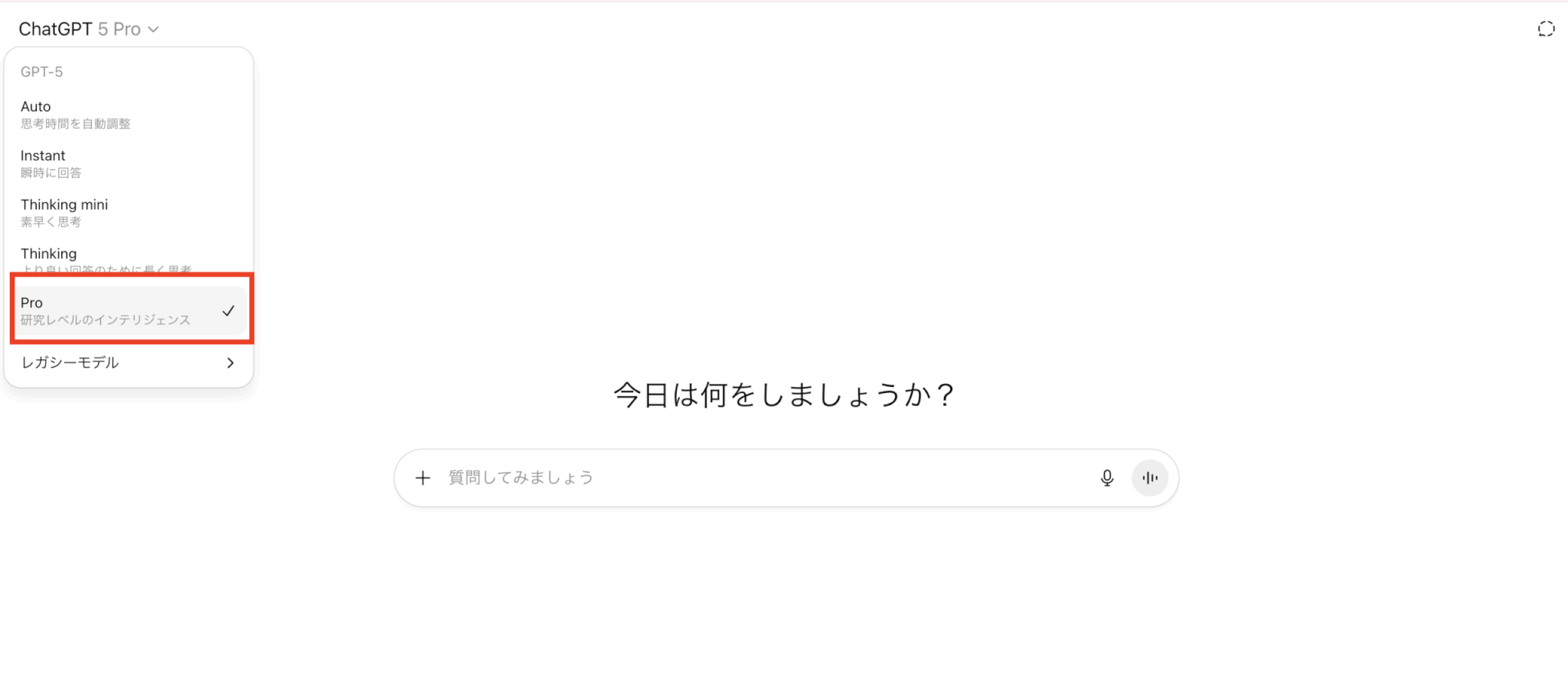

モデル選択と切り替え手順を正しく理解する

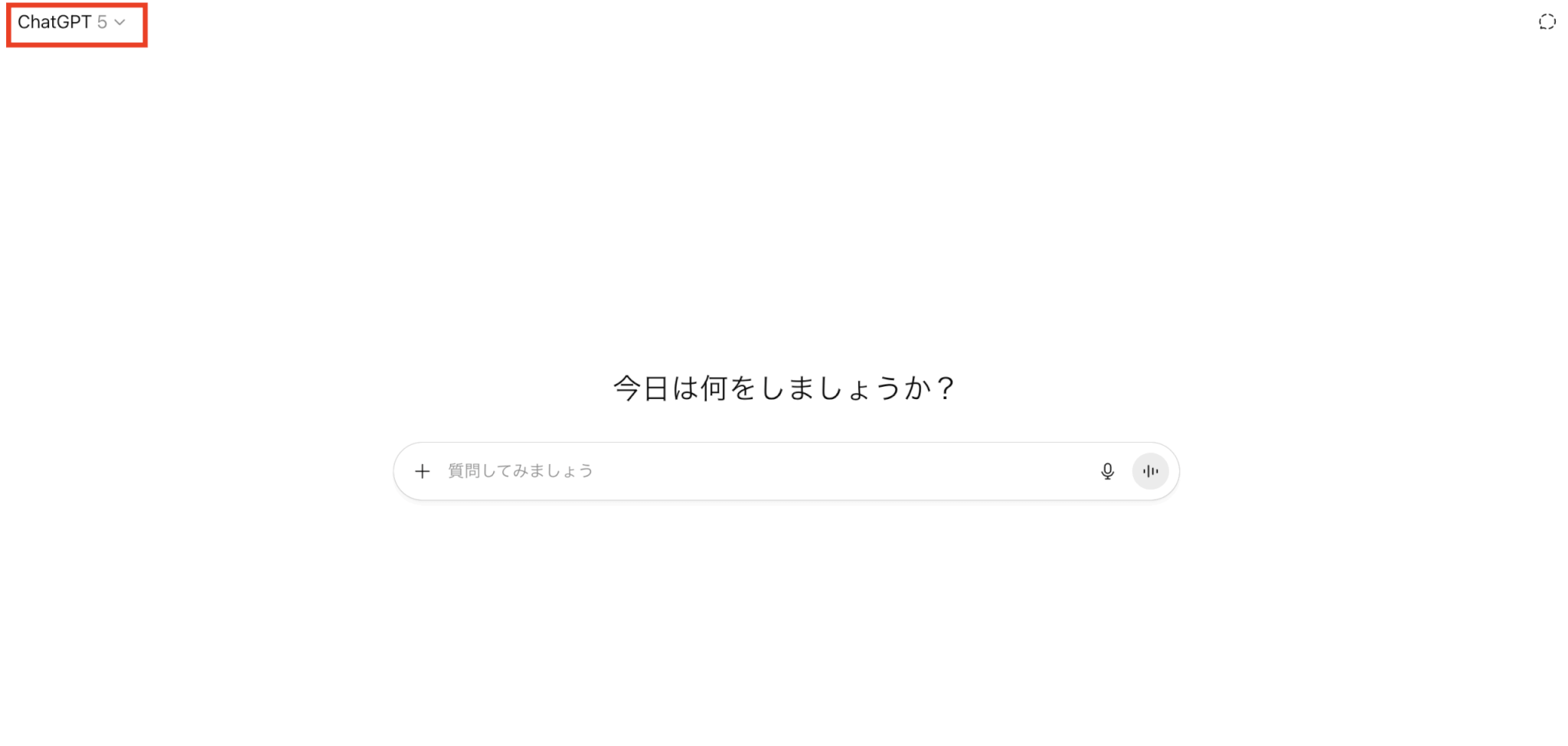

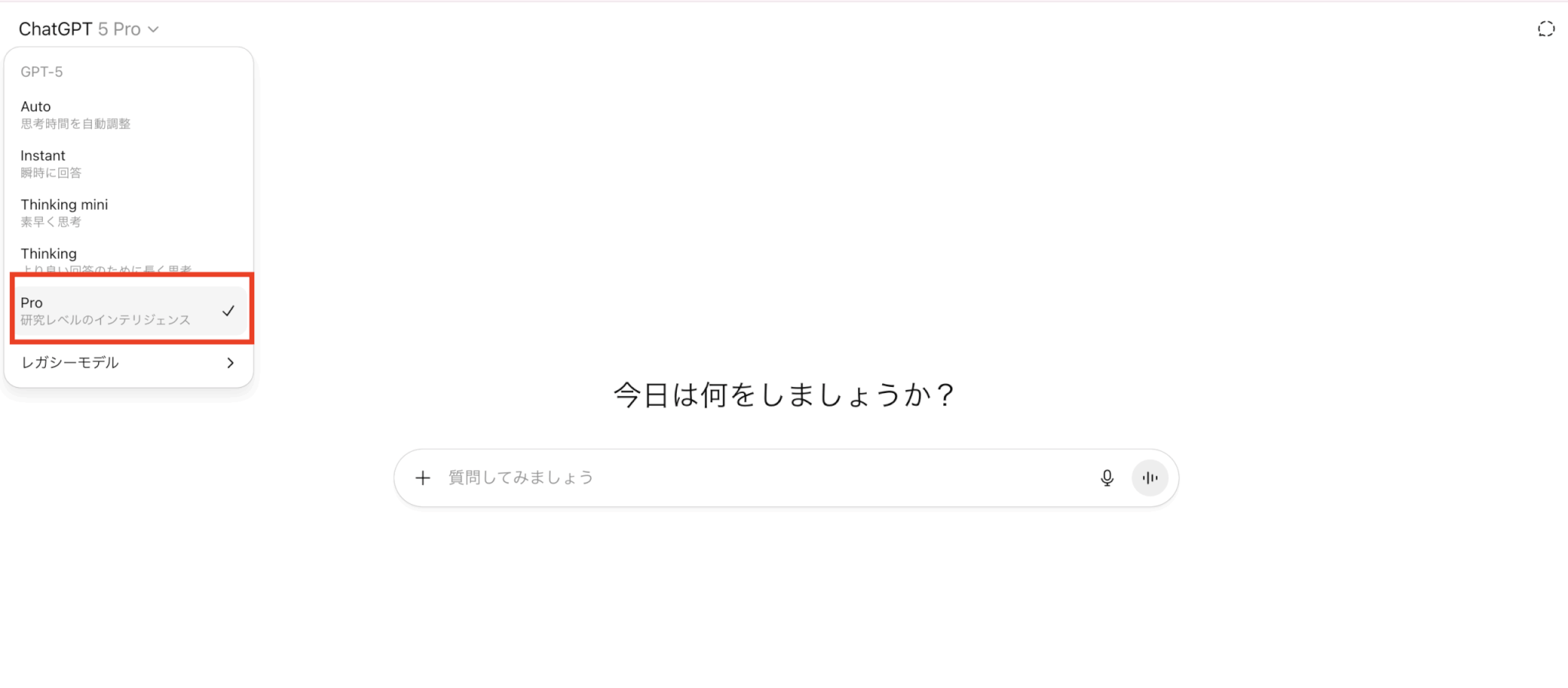

GPT-5のインターフェースには通常/Thinking/Proのモードなどの切替が用意されており、設定画面やスレッド上部から選べます。

利用できるモデルの中から「GPT-5 Pro」を選択しましょう

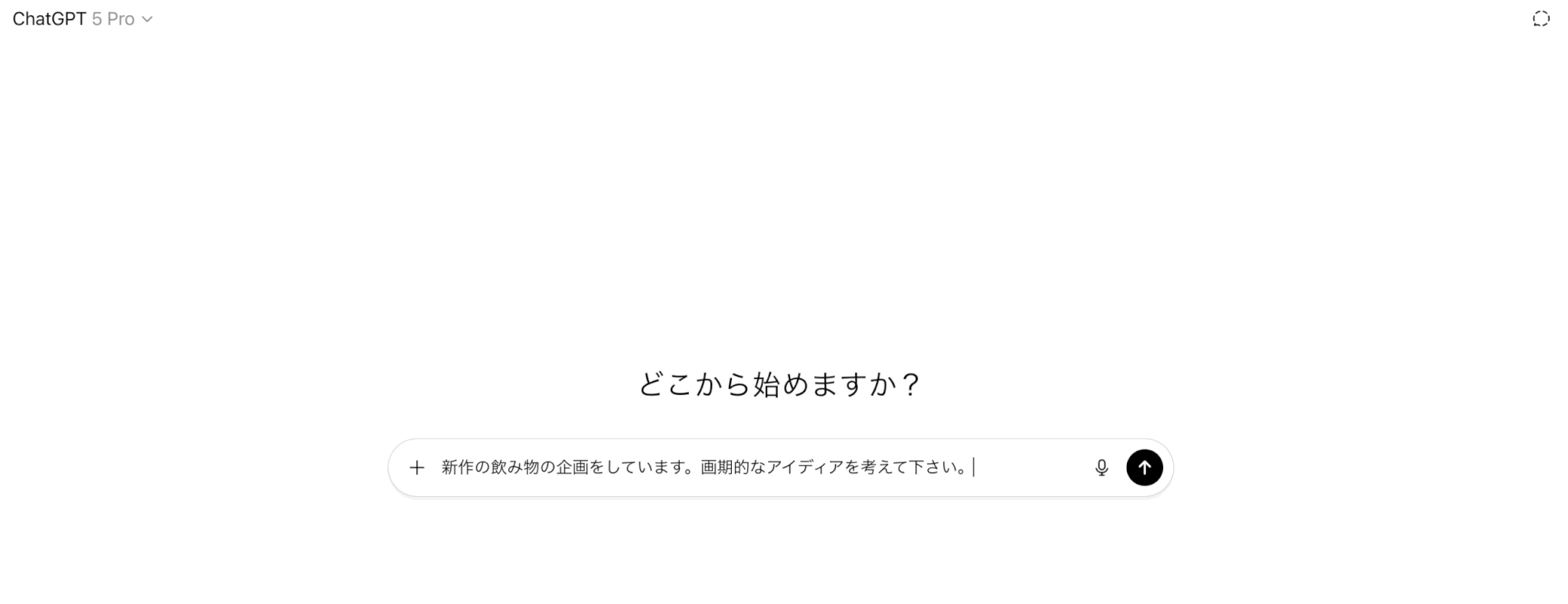

プロンプトに聞きたい内容を入力しましょう

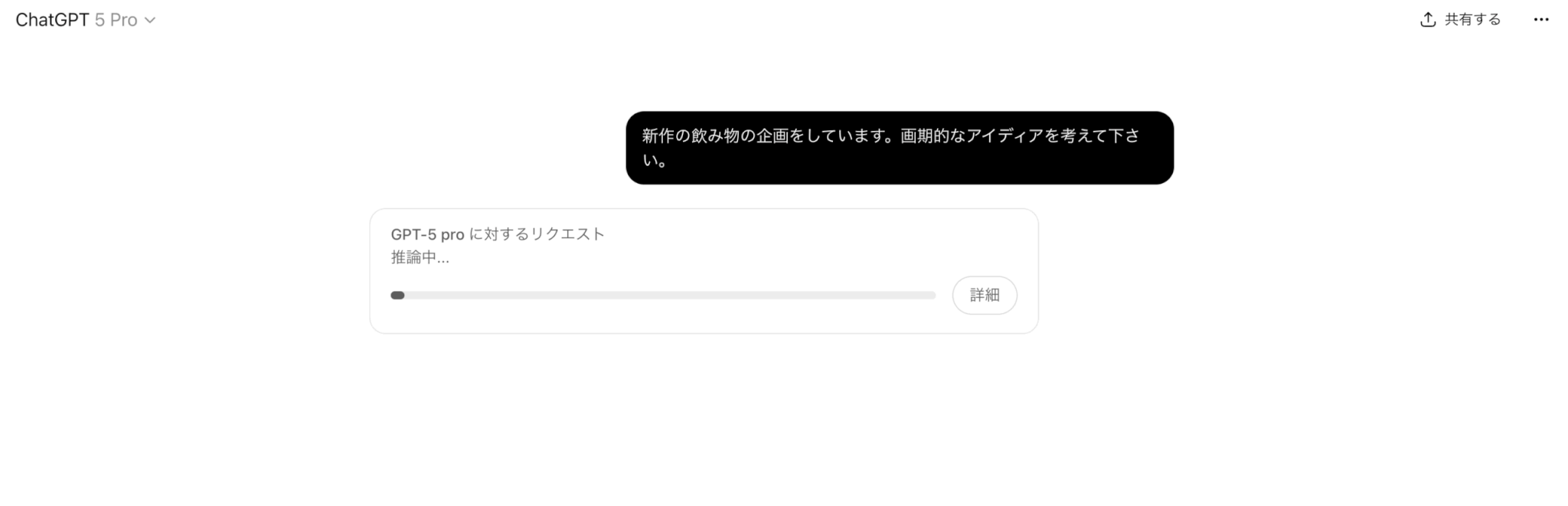

エンターを押すと推論が始まります

少し待つと出力結果が表示されます(思考時間は質問内容や設定により変動)

応答が遅い・冗長・期待外れなときの調整法

Proモードを使っていて、応答が遅すぎる、回答が冗長になる、あるいは期待とずれる場合は以下の対処を試してください。

OpenAIが提示している切り替えや制御方法に準拠し、応答品質や速度のバランスを改善するための実践的な対処法です。

- 新しいスレッドで再実行:キャッシュや文脈履歴が影響して応答が遅くなったり誤答を生んだりする場合に有効。初期状態で鮮明な応答を得やすくなる。

- 「Thinking」へ切り替える:単純なタスクなどProの精度を必要としない場合はGPT‑5 Thinkingに切り替え、応答の早さ・簡潔さを取り戻す。

- プロンプトで応答スタイルを制御:プロンプトに「簡潔に答えて」や「要点を3つにまとめて」などの出力指示を明記し、冗長性を抑えた応答を促す。

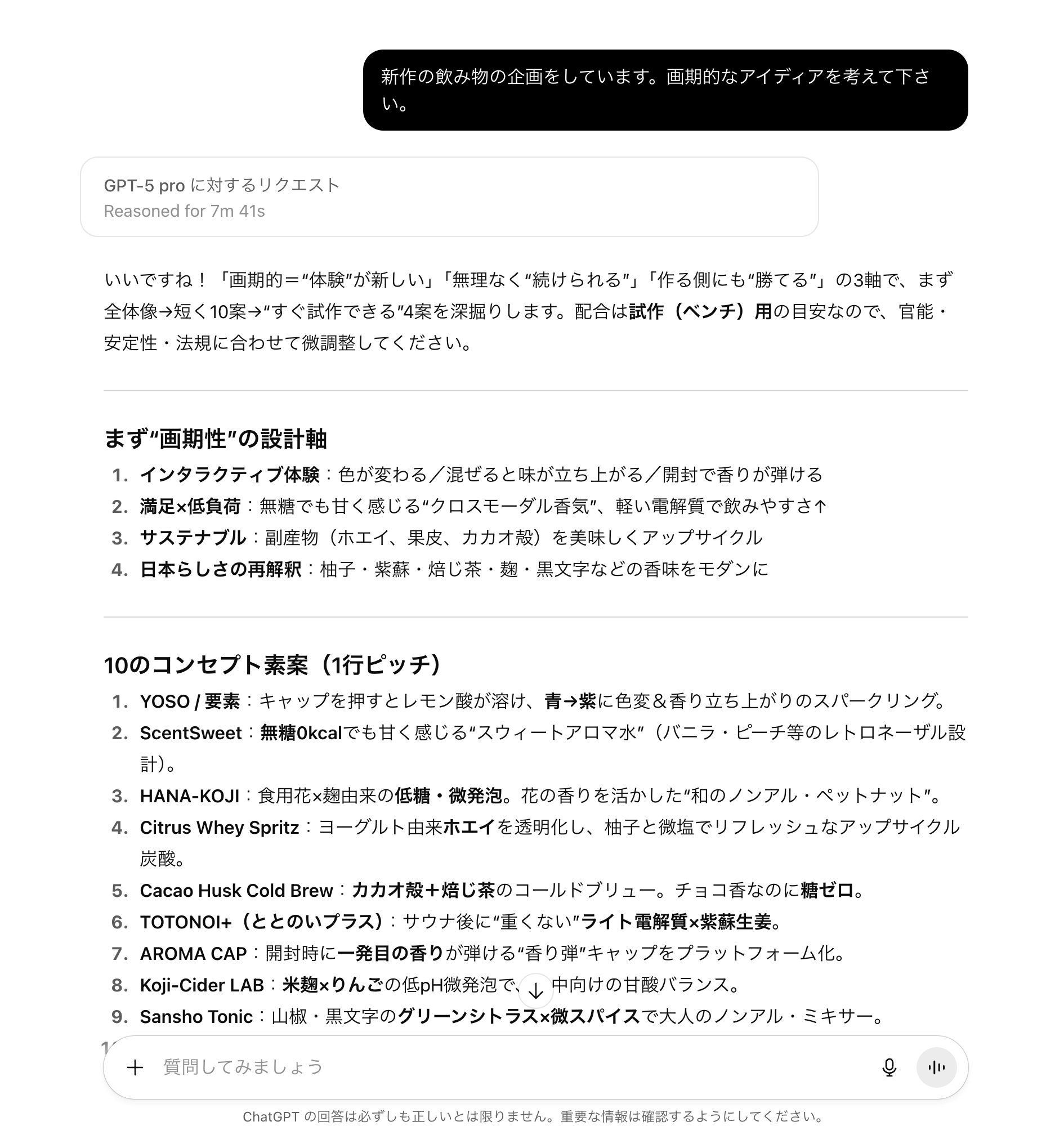

GPT-5 Proの活用事例:実務・学習・開発で生産性を上げる使い方

GPT-5 Proは、その深い推論力と安定性を活かして、さまざまな領域で価値を発揮します。

ここでは、コーディング/デバッグ、調査・要件定義、学習・研究の3領域における具体的な利用方法を提示し、導入時の注意点も併記します。

コーディング/デバッグ:長手順タスクを完遂する設定

GPT-5 Proは、長大なコードベースや複雑なロジックの解析において、部分モジュールごとの論理チェックやリファクタリング提案を内部で複数経路を検討できます。

たとえば、複数のモジュール間整合性チェックや依存関係の最適化を行う際、Proモードは途中で矛盾を検出して再評価する余裕を持ちます。

ただし、非常に大規模なリポジトリ全体を一度に処理させるとレイテンシが大きくなる可能性があります。最適化の一手としては、「モジュール分割して段階的に投げる」「変更差分だけを検証する」など、工程制御をしながら使うことです。

調査・要件定義:仮説→反証→決定の一連思考を再現

業務や企画の要件定義、調査設計、戦略立案の場面では「仮説 → 反証 → 結論」のループを高速に回す必要があります。

GPT-5 Proで、仮説を複数列挙し、各仮説に対する反例や補強情報を並列で検討しながら最終的な選択肢を提示できます。

また、その過程で出した根拠も説明可能なため、関係者への説得材料として使いやすくなります。一方で、情報ソースが最新でない場合には誤情報が混入するリスクもあるため、必ず信頼できる出典チェックを自助で行う必要があります。

学習・研究:論点分解と根拠説明を引き出すAI伴走

学習や研究用途では「問いを分解して構造化する力」と「根拠を明示して説明する力」が重要です。

GPT-5 Proは、複雑なテーマ(例:哲学的命題、先端研究論文の解釈など)を構造化し、段階的な問いと答えを期待できます。

また、議論の両面を提示し、反論の視点や補足論文も示すことで、自学自習を強力にサポートします。

ただし、専門領域すぎるテーマや最新未公開研究内容には限界があるため、あくまで補助ツールとして使い、自身で文献確認や批判的な目を持つことが不可欠です。

まとめ

GPT-5 Proは、通常のGPT-5/Thinkingモードでは対応が難しい複雑な問題や意思決定を高精度で処理できる拡張モードです。

ただし、その恩恵を最大限に引き出すには、モード切替の判断やプロンプト設計、応答の制御など、使いこなしの工夫が不可欠です。

まずは、取り組んでいる課題に対して 標準 → Thinking → Pro の3モードで出力を比較し、最適な使い分けを見つけてみてください。

あなた自身の手でGPT-5 Proの真価を確認し、AIを“最適な相棒”に育てていきましょう。