この記事は、Podcast「AI未来話」のエピソード「GoogleのAIモード登場!なぜ自らGoogle検索を破壊するのか」を再構成した内容をお届けします。

2025年、Googleは検索エンジンに革新的なAIモードを導入しました。便利さが増す一方で、自社の検索事業を破壊しかねないこの大胆な取り組みの狙いとは何か。

AIモード導入の経緯や背景、実際の利用動向、そしてメディア業界への影響を、実際にメディア運営する2人が掘り下げます。

Googleが「AIモード」を導入した理由とは?

GoogleがAIモードを導入した背景には、同社が掲げる理念やこれまでのイノベーションの歴史が深く関係しています。

一見、自らのビジネスモデルを脅かすように見えるAIモードへの切り替えがなぜ行われたのか、その真相を詳しく見ていきます。

GoogleのミッションとAIモードの一致

―― そもそもGoogleがAIモードを進める背景には、どういった思想や理念があるのでしょうか?

「GoogleのAIモードについて語る上で、最も重要なのは、同社の企業ミッションにその答えがあるという点です。Googleが掲げているミッションは、『世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにする』ことです。この理念を突き詰めて考えると、AIモードの導入というのは必然的に導き出された結果だったのではないでしょうか」

―― 確かに、Googleの検索エンジンが出した回答に直接アクセスできるというAIモードの仕組みは、まさに『世界中の情報にアクセスしやすくする』というミッションに合致しますよね。

「そうなんですよね。実際にGoogle共同創業者のラリー・ペイジが、すでに2006年に『究極の検索エンジンとは世界中のあらゆることを理解し、常に正しい答えを瞬時に返すものだ』ということを述べています。つまり、検索結果を並べてユーザーに選ばせる方式というのは、あくまで過渡的な形であって、Googleが本当に目指すべき姿ではないという考えが早くからあったわけです」

“The ultimate search engine would understand everything in the world. It would understand everything that you asked it, and give you back the exact right thing instantly,” he told an audience representing firms from Warner Music and AOL, to BSkyB and the BBC. He said one thing that he had learned since Google launched eight years ago was that technology could change faster than expected, and that AI could be a reality within a few years.

「究極の検索エンジンは、世界のすべてを理解するでしょう。あなたが尋ねたすべてのことを理解し、まさに適切な答えを瞬時に返してくれるでしょう」と、ワーナー・ミュージック、AOL、BSkyB、BBCといった企業を代表する聴衆を前に、彼は語った。彼は、8年前にGoogleを設立して以来、テクノロジーは予想よりも早く変化し、AIは数年以内に現実のものになる可能性があると指摘した。

出典:The ultimate search engine – Google predicts the future | Digital media | The Guardian

―― かなり早い段階でAI的な考え方を取り入れていたんですね。それをさらに明確にしたのが、2016年の発表でしたよね?

「そうですね。Googleの現CEOであるサンダー・ピチャイ氏が、2016年に『世界はモバイルファーストからAIファーストへシフトする』と宣言しました。この時点でGoogleはすでに、将来的に検索というものがAIに置き換わる可能性をかなり明確に認識していましたし、技術開発も進めていました」

The last 10 years have been about building a world that is mobile-first, turning our phones into remote controls for our lives. But in the next 10 years, we will shift to a world that is AI-first, a world where computing becomes universally available — be it at home, at work, in the car, or on the go — and interacting with all of these surfaces becomes much more natural and intuitive, and above all, more intelligent.

過去10年間は、モバイルファーストの世界を構築し、スマートフォンを生活のリモコンに変えていくことに注力してきました。しかし、次の10年間は、AIファーストの世界へと移行します。家庭、職場、車内、外出先など、あらゆる場所でコンピューティングが利用可能になり、あらゆるデバイスとのインタラクションがより自然で直感的になり、そして何よりも、よりインテリジェントになる世界です。

出典:A personal Google, just for you

―― つまりAIモードは、ChatGPTなどの競合が登場したから、急に始まったということではないんですね。

「そうなんです。もちろんChatGPTの急成長がGoogleを焦らせたというのは事実ですが、根本的な思想としては、もともとGoogleが描いていた理想に極めて近いものでした。GoogleのAIファーストというビジョンは、むしろChatGPTの登場以前から社内でずっと温められてきたものであり、決して後追い的なものではないと感じますね」

―― ChatGPTの影響はあったものの、むしろその流れが加速したという理解が正しいわけですね。

「まさにその通りです。AIモードを触ってみてもわかりますが、これまでの検索エンジンとはまったく違う体験を提供しています。僕自身も使ってみて、非常に快適でしたし、自然に浸透していくんだろうなと感じました」

―― Googleの歴史を振り返ると、こうした『破壊的な変革』を何度も起こしてきましたよね?

「はい。Googleは自らが築いたビジネスを自ら破壊することをためらわない企業文化を持っています。具体的な例として、2000年代のChrome開発やAndroidの買収、さらにはYouTubeの買収が挙げられます。当時これらの動きは、必ずしも既存事業とのシナジーが見えたものではありませんでした。むしろ、自社の主力事業と競合しうる領域に自ら進んで参入した例もあります」

―― つまり、AIモード導入は、ある意味Googleにとって自然な選択だったということですね。

「そうですね。外から見ると奇妙に感じるかもしれませんが、Googleにとってはむしろ当然の流れだったのかもしれません。AIモード導入に関しても、企業としての価値観やミッションを忠実に体現した結果といえるでしょう」

自らを破壊してでも革新するGoogle文化

―― Googleは自らの事業を壊す覚悟で革新を起こす文化があるということでしたが、具体的にはどういったエピソードがあるんでしょうか?

「Googleが自社の成功に安住せず、積極的に自己変革を行う企業であることは有名です。例えば、2005年にAndroidを買収したときもそうでした。当時GoogleはまだPC向けのサービスがメインでしたが、『これからはモバイルの時代が来る』と予見してAndroidを買収しました。その結果、現在では世界のスマホ市場で約7割のシェアを獲得していますよね」

―― たしかに、当時はまだスマホも一般的ではなく、モバイル市場の未来を予測するのは難しかったと思います。それをGoogleは積極的にリスクを取って進めたわけですね。

「まさにそうです。それだけではありません。Chromeの開発に関しても同じようなエピソードがあります。当時のCEOエリック・シュミットは、『Microsoftと正面から競合するブラウザやOS開発を避けるべきだ』と考えていました。しかし、共同創業者のラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンは、社内でエンジニアを密かに集めて、こっそりと高速ブラウザのプロトタイプ開発を進めていました。そして、完成間近になってからCEOのシュミットにプロトタイプを披露したところ、『一体いつからこんなものを作っていたんだ?』と驚かれたという逸話があります」

―― すごいですね。そのブラウザが結局は現在のChromeになり、世界で最も使われるブラウザになったわけですよね。

「はい。実際、その開発には10人以上のチームが半年以上フルタイムで取り組んでいたそうです。当時はInternet ExplorerやFirefoxが全盛の時代でしたから、『今さらブラウザを作ってどうするんだ?』という冷ややかな見方もありました。しかし、結果としてChromeはその圧倒的な速度とシンプルな使いやすさから世界中に広がりました。人々がウェブ上でより多くのことをできるようになれば、それが結果的にGoogle自身の利益にもなるという、長期的で大きな視野を持っていたわけです」

―― YouTubeの買収も、同じように大胆な決断でしたよね?

「そうなんです。YouTubeの買収時も、自社の検索エンジンから外部のプラットフォームにユーザーが流出するリスクがありました。しかしGoogleは、『動画がこれからの情報発信の主役になる』と予見して、YouTubeを買収しました。現在、動画検索市場でも圧倒的な地位を築いています。さらに検索アルゴリズムを『モバイルファースト』に切り替えるなど、主力ビジネスを自ら壊す覚悟で次の革新に踏み切っています」

―― なぜGoogleはそういったリスクを進んで取れるのか、不思議に感じます。

「これはGoogleの企業文化が『イノベーションのジレンマ』を解決するための思想を自然と実践しているからだと思います。『イノベーションのジレンマ』とは、大企業が新興企業に市場を奪われてしまう現象を指しています。企業は自ら作り上げた成功モデルを破壊することに躊躇してしまいがちですが、Googleはむしろ、『他者に破壊されるくらいなら、自らが破壊する』という覚悟を持っています」

―― 他者に壊される前に自分で壊して、新たな市場を創造するという戦略なんですね。

「そうですね。実際に最近公開されたGoogle内部のメモにも、その文化がはっきりと表れていました。Googleの幹部は2024年10月頃、Google検索の未来について

・検索トラフィックが侵食されない

・GoogleのAI(Gemini)に奪われる

・ChatGPTに奪われる

という3つのシナリオを検討していました。そして最も望ましいのは検索トラフィックが侵食されないことで、最悪なのはChatGPTに奪われることでした。そのため、自社のGeminiがGoogle検索を侵食することを選んだわけです。自らの検索事業を破壊する道を積極的に選択したんですよね」

Google executives saw the writing on the wall in October, according to an internal memo released as evidence as part of one of Google’s ongoing monopoly trials:

“We have 3 options: (1) Search doesn’t erode, (2) we lose Search traffic to Gemini, (3) we lose Search traffic to ChatGPT. (1) is preferred but the worst case is (3) so we should support (2)”

Google の進行中の独占裁判の一環として証拠として公開された内部メモによると、Google の幹部は 10 月に事態の悪化を察知していたという。

「3つの選択肢があります。(1) 検索トラフィックが侵食されない、(2) 検索トラフィックが Gemini に奪われる、(3) 検索トラフィックが ChatGPT に奪われる。(1) が望ましいですが、最悪のケースは (3) なので、(2) をサポートすべきです。」

出典:As Google shifts to AI search, legacy SEO faces a new reality

―― 普通の企業であれば自社を破壊する選択はしにくいですが、Googleは迷いなく決断を下せる文化があるというわけですね。

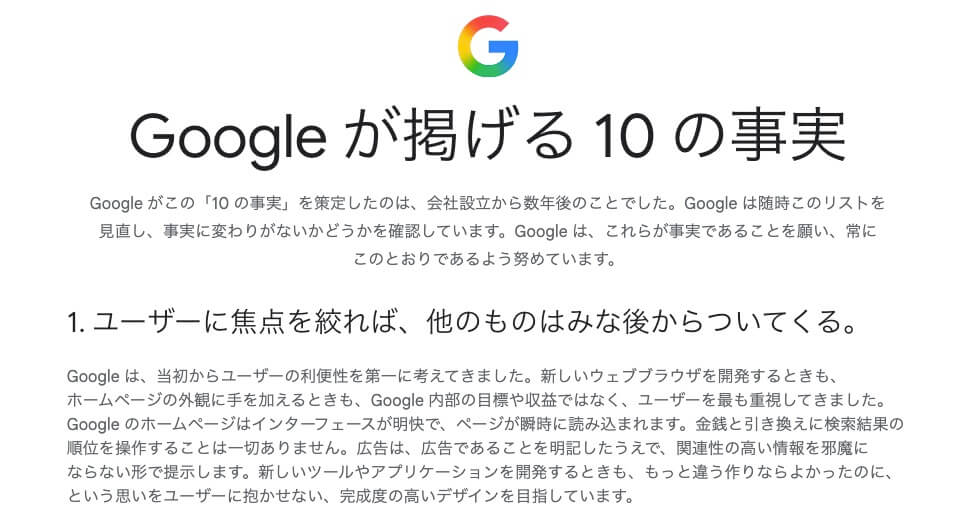

「その通りです。Googleは収益を最優先に考えるのではなく、『ユーザーに焦点を絞れば他のことは後からついてくる』という10の事実(社是)を守っています。そのため、このAIモードにしても、直接的に収益に結びつくかどうかという視点ではなく、ユーザーが求める検索体験を提供するというシンプルな動機から生まれています。Googleは常にユーザー目線を貫いているんですよ」

―― これが結果的にGoogleを強くしてきたということですね。

「まさにその通りです。収益の最大化ではなく、ユーザー体験の最大化を目指しているからこそ、結果的に市場でも勝ち続けられるわけです」

AIモードの現状と利用動向

Googleが導入したAIモードは、予想を超えるスピードでユーザーに浸透しています。実際に使ってみたときの感触や、具体的な利用動向のデータを見ながら、AIモードがもたらす変化と今後の可能性を掘り下げていきます。

急速に伸びる利用率とGoogleの狙い

―― 実際にGoogleのAIモードを使ってみてどうでしたか?使い心地は良かったですか?

「使い心地は正直かなり良かったですよ。使ってみてまず感じたのは、動線が非常に綺麗だということです。思った以上に流行るだろうなと感じましたし、実際に利用率も短期間で驚くほど伸びていますよね」

―― 確かにデータを見ると、アメリカでは導入からわずか2ヶ月で、Google検索全体のセッションに占めるAIモードの利用率が約0.25%から約1%まで伸びたという調査結果がありましたね。

「そうですね。当初、この数字を見たときは1%というのは少なく感じるかもしれませんが、初期プロダクトとしては十分に高い数字だと思いました。さらに興味深いのが、Similarwebのイベントで公開されたデータでは、アメリカの初期ローンチから1ヶ月ほどで利用率が3%まで急伸したという報告もありました。つまり、伸び率はかなり急激に増加しているんです」

国際SEOコンサルタントのAleyda Solis氏も、Similarwebがイベントで公開した「Google AI Modeの1日あたりの平均利用者数の割合」を紹介しています。

このデータによると、米国ではGoogle AI Modeのローンチ週(2025年5月20日)の利用率が1%だったのに対し、前週(2025年9月第1週)には3%に上昇しました。

出典:Google AI Mode、米国での利用率3%、英国では3.5%に Similarweb調査 – SEMリサーチ

―― 確かに、たった1ヶ月で3倍というのは相当なスピードですよね。この急速な普及の理由はどこにあると考えていますか?

「やっぱりGoogle自身がAIモードを積極的に推しているのが一番大きいと思いますね。実際、AIモードを使っていると、『AIモードを使ってみませんか?』というポップアップが頻繁に出てきます。Googleがいかにこれをデフォルトにしようとしているかが強く伝わってきますよ」

―― Google自身が覚悟を決めてAIモードを広げているわけですね。ユーザーとしても、より具体的で複雑な質問をする傾向が強まっていると聞きましたが、その点はいかがでしょう?

「はい、その通りです。実際にAIモードを利用する際、ユーザーが入力するクエリは通常の検索よりも2~3倍長文になる傾向があります。例えば『ダイエット おすすめ』という単純なキーワード検索ではなく、『お菓子を食べられない状況でできるダイエット方法を知りたい』という具合に、質問形式の具体的なクエリが増えています」

―― そうした具体的なクエリが増えると、広告の表示にも影響がありそうですよね?

「おっしゃる通りです。AIモードによる検索は、ユーザーの意図がより詳細に明らかになるので、広告配信の精度も飛躍的に向上します。実際GoogleもAIモードに広告を表示することを既に発表しており、アメリカでは一部ユーザーにテストが開始されています。例えば『飛行機にペットを同伴する方法』を調べると、関連する『ペット用バッグ』の広告が出るといったように、文脈に沿った広告が表示されます」

米Googleは5月21日(現地時間)、Google検索の「AI Overview」(日本では「AIによる概要」)と「AI Mode」に広告を表示すると発表した。

AIによる概要に広告を掲載する計画は既に昨年10月から米国の一部のユーザーにテストとして表示されているが、同日から検索広告とショッピング広告が米国でデスクトップに表示されるようになる。例えば「飛行機にペットの犬を同伴する方法」というクエリで表示されるAIによる概要の中にペット用バッグの広告が表示される。

出典:Google、「AI Mode」と「AIによる概要」に広告掲載へ まずは米国のデスクトップで – ITmedia NEWS

―― 先ほどのダイエットの例だと、どういう広告が出るイメージですか?

「例えば、さきほどのダイエットの例でいうと、『お菓子を食べられない状況』と質問内に含まれているので、それをAIが文脈的に『甘いものを控えたい』と理解して、広告として『糖質ゼロのお菓子』や『ダイエット中でも食べられるおやつ』を表示することができますよね。こうした広告はユーザーにとっても価値がありますし、広告主にとっても高い効果が期待できるでしょう」

―― AIモードが、広告主にとっても魅力的なプラットフォームになる可能性が高いということですね。

「はい。これまでの検索広告に比べて、ユーザーが何を求めているかが明確になるため、広告のクリック率や単価も高くなることが予想されています。ただし、他のAI検索(例えばPerplexity)では広告配信があまり成功していないケースもあり、この分野の成否は今後さらに注視する必要があります」

―― 競合であるChatGPTはまだ広告をやっていないですよね。その点でGoogleは差別化できるでしょうか?

「そうなんです。ChatGPTはまだ本格的な広告モデルを展開していません。つまり、AI検索で直接的な広告配信ができるプラットフォームとしては、GoogleのAIモードが先行していることになります。そのため、広告主にとっては今後、AIモードが無視できない存在になるでしょう」

―― AIモードが普及すると、これまでSEOを中心に考えてきたWebメディアへの影響も気になりますが、実際どのような変化が起きると思いますか?

「SEOという概念は徐々になくなっていく可能性が高いでしょう。AIモードが普及すれば、検索結果に並んだページをクリックするという行動が減っていきます。その代わり、直接AIが生成した回答を見るだけになるからです。その結果、Webメディアのトラフィックは減少し、SEOを主軸に集客を行っているメディアにとっては厳しい状況になると思います」

AIモードが変えるメディア業界の未来

GoogleがAIモードを普及させることで、Webメディアは大きな変革を迫られています。SEOを頼りに収益を上げてきた従来の手法は、AIモードの普及とともに消えゆく可能性が高いでしょう。ここではメディア業界が直面する具体的な課題と、今後の新たな戦略について考察します。

消えゆくSEOと新たなメディア戦略

―― AIモードが普及するとSEOの有効性が大きく低下すると指摘されましたが、これは具体的にどのような状況になるのでしょうか?

「現在のSEOは、Google検索結果の上位にコンテンツを表示させることが目的です。しかしAIモードが一般的になると、ユーザーは検索結果ページをクリックする必要がなくなり、AIが生成する回答で満足してしまいます。つまり、これまでSEO対策をして得ていた検索トラフィックが激減するということですね」

―― SEOに依存してきたWebメディアにとっては死活問題ですね。実際、すでにトラフィックが落ちているというデータもあるんですよね?

「そうなんです。アメリカのニュースメディアアライアンスの調査によれば、約5年前、加盟サイトのトラフィックの50〜80%はGoogle経由だったのですが、現在では20〜30%にまで減少しています。これはChatGPTの普及が原因とも言われていますが、AIモードがさらに普及すれば、検索経由のトラフィックはもっと急激に減っていくでしょう」

―― この流れを受けて、Webメディアは今後どのような対応をしていくべきでしょうか?

「これからのWebメディアは、SEOという検索流入ではなく、AIモード内で直接広告を出してユーザーを呼び込むという手法が主流になると思います。SEOから広告を中心とした集客戦略への転換が必要になるわけです」

―― 広告を中心とした戦略になると、今のように無料で読めるWebメディアは減少していくことになりますか?

「はい、その可能性は非常に高いです。従来の無料メディアが成立していたのは、SEOを通じて自動的に多くのユーザーが訪れてくれたからです。しかし、それが難しくなれば、広告で有料コンテンツを売り込む形にシフトするでしょう。その結果、無料で得られる情報が減り、有料コンテンツが再び中心になる可能性が高まります」

―― 有料メディアへの移行が進むと、ユーザーの情報収集行動も大きく変化しそうですね。

「まさしくその通りです。これまでは『ググれば無料で情報が得られる』という時代でしたが、それが『AIモードで簡単に質問に答えてもらえる』環境になった結果、深く体系的に学ぶ場合や、特定の個人やメディアから情報を得たい場合には有料コンテンツにアクセスするという流れになるでしょう」

―― 実際、すでに有料コンテンツの需要は高まっていますよね。今後もその傾向が続くのでしょうか?

「はい。すでに有料noteやNewsPicksなど、有料課金のモデルは浸透し始めています。AIモードの普及に伴い、より一層『誰がその情報を出しているか』ということが重要になります。信頼性や個性を持ったメディアや個人に、ユーザーがお金を払って情報を取得する流れが強まるでしょうね」

有料コンテンツと指名検索の時代へ

―― そうなると『指名検索』が再び重要視されると考えていいでしょうか?

「その通りですね。AIモードが普及した後も『特定のメディアや人が提供している情報が欲しい』というユーザーの需要は残ります。その場合、メディアや個人名での検索、いわゆる『指名検索』が再び重要になってくるはずです」

―― 指名検索が再び重要になるということは、ユーザーから直接指名されるような強力なブランドを築く必要があるということですね。

「まさにそうです。今後のWebメディアはSEOに依存するのではなく、独自性や専門性を武器に『指名されるメディア』を目指す必要があります。強力なブランドを構築し、有料でもそのメディアを選んでもらえるような差別化をしなければなりません」

―― 今後のメディア業界に求められるのは、強いブランド力と独自性だということですね。

「そうです。PVを稼ぐためだけの浅いコンテンツではなく、ユーザーが『この情報のためならお金を払ってもいい』と思えるような、深くて専門性の高いコンテンツを提供する必要があります」

―― 逆に、これまでSEOだけで勝負してきたメディアは淘汰されてしまう可能性が高いですね。

「その通りです。おそらく今後数年で、多くのSEO依存型メディアが市場から姿を消すことになるでしょう。そして、少数のブランド力と専門性を兼ね備えた有料メディアだけが生き残ることになります。これは我々メディア運営者にとっても非常に大きな変化です」

―― こうした変化に対し、メディア業界全体が早急に戦略転換を迫られているということですね。

「まさにそうですね。AIモードの普及がWebメディアの在り方そのものを根本的に変えることになりますから、メディア業界は今のうちからその変化に備える必要があります。我々自身もそうですが、今がまさに変革を考えるべきタイミングだと思いますよ」

エンディング

Googleが自らの主力事業である検索エンジンを破壊してまでAIモードを導入した背景には、企業理念に根ざした徹底したユーザー中心主義がありました。最後に改めてGoogleが掲げるその価値観について、私たちがどのように向き合うべきかを考えます。

―― GoogleがAIモードを導入した理由は結局、ユーザーを最優先に考えた結果だったということですよね。

「まさにその通りです。Googleは常に、『ユーザーに焦点を絞れば、他のものは後からついてくる』という企業理念を貫いています。そのため、自社の検索事業を破壊するリスクを負ってでも、AIモードの導入を推進したわけです。これは非常に勇気のいる決断ですが、Googleらしい判断だと感じますね」

―― 我々Webメディアを運営する立場としては、非常に大きなインパクトを与える変化ですよね。

「正直に言えば、大きなインパクトを超えて危機的な状況だと思っています。ただし、Google自身も未来がどうなるか分からない中、リスクを取って新たな挑戦をしています。そういう意味では、Googleの決断はWebメディアに対しても『変わらなければ生き残れない』という強烈なメッセージを送っているように感じます」

―― Googleの姿勢から学べることは何でしょうか?

「最も重要なのは『ユーザーのニーズを徹底的に考える』ということです。これまでSEOという仕組みに頼ってユーザーを獲得してきましたが、それが通用しなくなれば、本当にユーザーに必要とされる情報や価値を提供するメディアしか生き残れません。GoogleがAIモードで実践しているような、徹底したユーザー中心主義こそ、我々も見習うべき姿勢ではないでしょうか」

―― まさにメディア運営者にとっても覚悟を問われる状況ですね。

「はい。Googleはすでに覚悟を決めて、自らの主力事業を破壊する選択をしました。我々Webメディアも同じように、これまでのビジネスモデルを捨てて新たな価値を作り出す覚悟を持つ必要があります。その覚悟がなければ、これからの変化には到底ついていけないでしょう」