「Consensus AI」は、膨大な学術論文データから必要な情報を効率的に抽出するAIツールです。

2億件以上の論文検索を短時間で行えるこのツールは、研究者や学生にとって強力なサポートを提供します。

本記事では、Consensus AIの使い方や料金について、ChatGPTで無料で利用する方法も含めて詳しく紹介します。

Consensusとは?その機能と特徴

学術研究や論文調査において、膨大なデータから必要な情報を効率的に抽出することは非常に重要です。

そこで注目されるのが「Consensus」です。

まずは、Consensusの主な機能とその特徴について詳しく解説します。

2億件以上の学術論文データベースを活用

Consensusは、2億件以上の学術論文という驚異的な規模のデータベースを活用しています。

この広範なデータベースにより、最新の研究成果から過去の蓄積された知見まで、さまざまな情報にアクセスできる環境が整っています。

世界中の学術情報を網羅しているため、分野を超えた比較検討やトレンド分析が可能です。

膨大なデータがあっても、ユーザーが求める情報にすばやくたどり着けなければ意味がありません。

Consensusは、最新の検索アルゴリズムとデータインデックス技術を駆使することで、必要な論文や研究データへ迅速にアクセスできるよう設計されています。

これにより、時間のかかる手作業による調査を大幅に省略し、効率的なリサーチが実現します。

要約と集計機能で効率的な情報収集

膨大な論文の中から、特に注目すべきポイントや結論部分を瞬時に把握できるのがConsensusの要約機能です。

長文の論文全体を読む必要がなく、要点を簡潔にまとめた情報を得ることで、研究の方向性や新たなアイデアの発見に繋がります。

複数の論文から得られるデータを集約・可視化する集計機能も、Consensusの大きな特徴です。

特定のテーマに関する研究成果の傾向や統計情報を一目で把握できるため、研究分野全体の動向や、新たな研究テーマの探索が効率的に行えます。

検索の柔軟性とフィルタリング機能

従来のキーワード検索とは一線を画し、Consensusは自然言語での質問形式をサポートしています。

ユーザーは専門用語にとらわれず、日常会話のような形式で質問を入力できるため、直感的かつ柔軟な検索が実現されます。

たとえば、「最近のがん治療の進展について教えて」といった問いかけでも、適切な論文を見つけ出すことができます。

膨大な論文の中から、目的に沿った情報を絞り込むために、発行年、分野、引用数などの条件を指定できるフィルター機能が備わっています。

これにより、研究テーマや目的に合わせた精度の高い検索結果が得られ、効率的な情報収集が可能になります。

ChatGPTのGPTs版もある

Consensusは、GPTsとしてChatGPTのインターフェース内で利用することもできます。

GPTs版では、チャット形式での対話を通じて論文検索や要約、集計が行えるため、ユーザーは対話を通じて必要な情報を引き出すことができます。

これにより、研究のバックグラウンドや専門知識に依存せず、誰でも使いやすいインターフェースが実現されています。

一部の機能において日本語にも対応

Consensusは、現在一部の機能において日本語にも対応しています。

ユーザーは日本語で質問を入力し、英語ベースの情報を日本語で分かりやすく要約・翻訳して受け取ることができるため、日本の研究者やユーザーにも大きな利便性が提供されています。

ただし、サイトのUIおよび論文の詳細ページは英語のみとなっています。

Consensusの料金プラン!無料でも利用可能

ここでは、Consensusの料金プランについて解説します。

Consensusは無料でも利用することが可能です。

Consensusの料金プラン比較表

Consensusには無料プラン、プレミアムプラン、チームプラン、エンタープライズプランの合計4つのプランが用意されています。

各プランの料金・概要・機能を以下の表にまとめました。

| 無料プラン (Free) | プレミアムプラン(Premium) | チームプラン(Teams) | エンタープライズ プラン(Enterprise) | |

|---|---|---|---|---|

| 料金 ※月間契約 | $0/月 | $11.99/月 | $12.99/席/月 | 要問い合わせ |

| 料金 ※年間契約 | $8.99/月 (年額一括払い: $108) | $9.99/席/月 (年額一括払い: $120) | ||

| 概要 | 利用し始めたばかりの方におすすめ | 高度な機能を無制限で利用したい方におすすめ | 小規模チームや研究機関向け | 大学や大規模な研究機関向け |

| 機能 | • GPT-4を活用したプロ分析月10回 • 研究論文のスナップショット月10回 • 「Ask Paper」メッセージ 月10回 • ブックマーク10件まで、カスタムリスト1つまで • 2億本以上の研究論文に無制限アクセス • 研究品質指標の無制限利用 | • GPT-4を活用したプロ分析無制限 • 研究論文のスナップショット無制限 • 「Ask Paper」メッセージ 無制限 • ブックマーク無制限 • カスタムリスト無制限 • 定期的な新機能追加 | • 最大200席までの割引 • 組織向けアカウント管理 • 一括請求対応 • 近日公開: Consensus Search API | • 大規模割引 • 研究ライブラリとの統合 • 数千人規模のユーザー管理 • 専任サポート |

無料プランの制限と有料との違い

Consensusの無料プラン(Free)は、基本的なAI活用を試したい方向けに提供されており、GPT-4を活用したプロ分析や研究論文のスナップショット機能が月10回まで利用できます。

また、「Ask Paper」メッセージも月10回に制限されており、ブックマークやカスタムリストの作成も制約があります。

一方、有料プランではこれらの制限がなくなり、無制限で利用できるようになります。

無料プランは、AIによる研究支援を試してみたい個人や、ライトな情報収集を行う研究者に適しています。

月10回の制限内で十分な場合は、無料プランでの利用を検討すると良いでしょう。

一方で、研究活動を本格的に進めたい方や、頻繁にプロ分析やスナップショットを活用する方にはプレミアムプラン(Premium)がおすすめです。

こちらでは無制限にアクセスでき、定期的な新機能の追加も受けられるため、深く研究を進める方や多くの論文を分析したい方に最適です。

また、小規模な研究チームや組織での利用を考えている場合はチームプラン(Teams)が適しています。

このプランでは、最大200席までの割引や一括請求機能、組織向けアカウント管理が可能となるため、複数人で効率的に活用できます。

大学や大規模な研究機関では、エンタープライズプラン(Enterprise)の導入が推奨されます。

このプランでは、研究ライブラリとの統合、数千人規模のユーザー管理、専任サポートが提供され、大規模なデータ活用が可能となります。

【公式サイト】Consensusの始め方と使い方

ここでは、公式サイトでのConsensusの使い方をステップ毎に解説します。

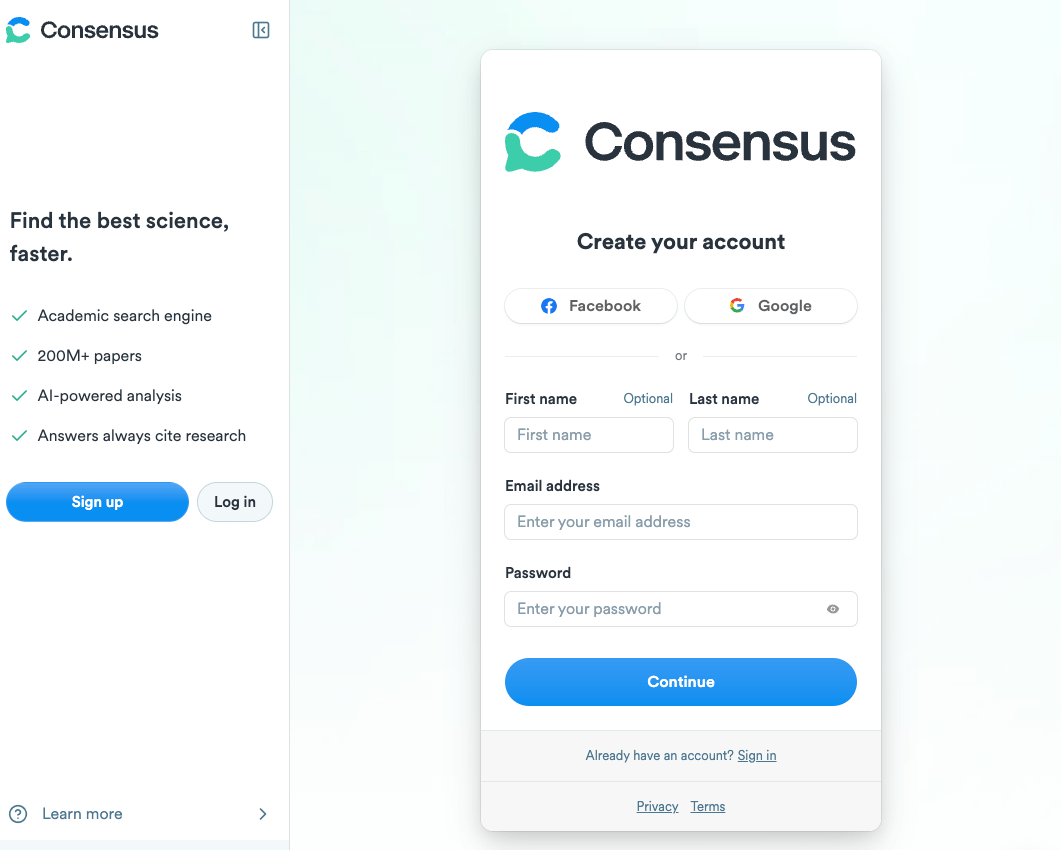

公式サイトでのConsensusの始め方

まずは、Consensusのアカウントの作成手順を説明します。

必要情報を入力してアカウントを作成します。

Fackbook、Googleのアカウントを連携してログインすることも可能です。

論文の検索方法

続いて、論文の検索方法の手順を解説します。

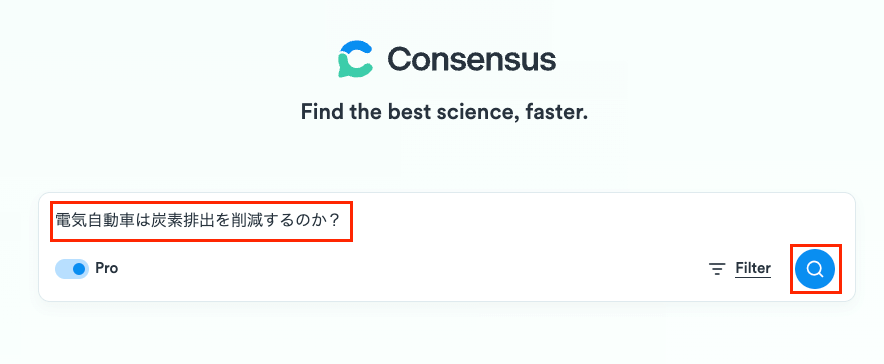

質問を入力し、検索のアイコンをクリックします。

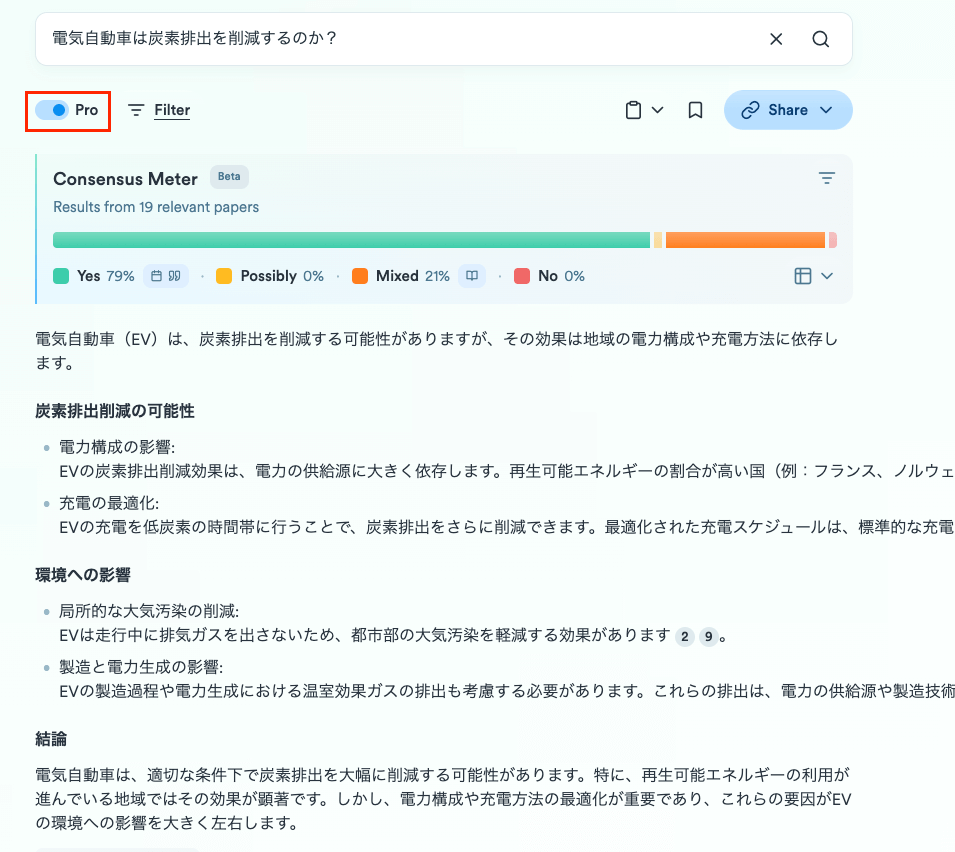

今回は例として、「電気自動車は炭素排出を削減するのか?」という質問文を入力します。

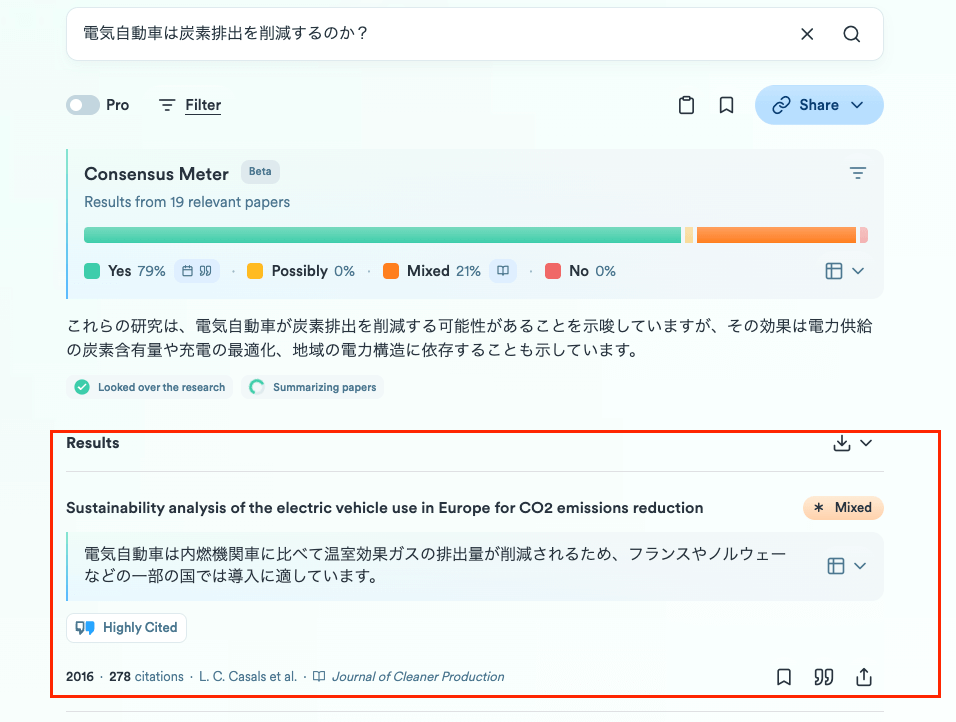

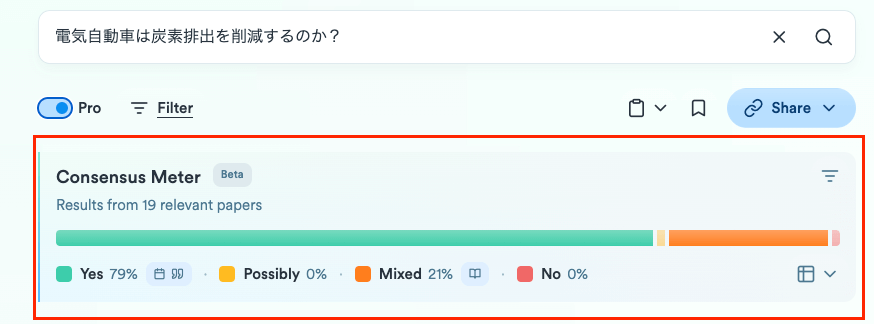

検索結果では、上部に「Consensus Meter」という集計機能が表示され、その下の「Results」部分に質問に関連する論文の一覧が表示されます。

質問の答えとして関連する要素が、論文からの引用として表示されます。

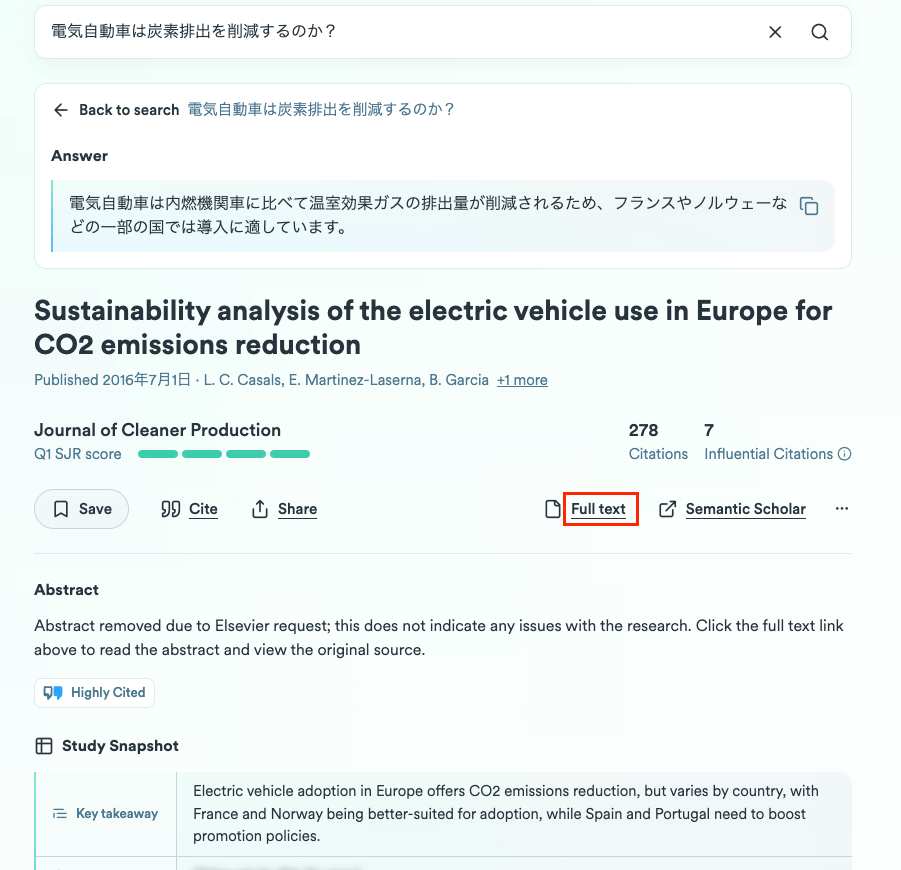

検索結果に表示された論文の引用文字をクリックすると、各論文の詳細を確認することができます。

「Full text」をクリックすると、論文の全文を読むことができます。

この画面は英語のみ対応しています。

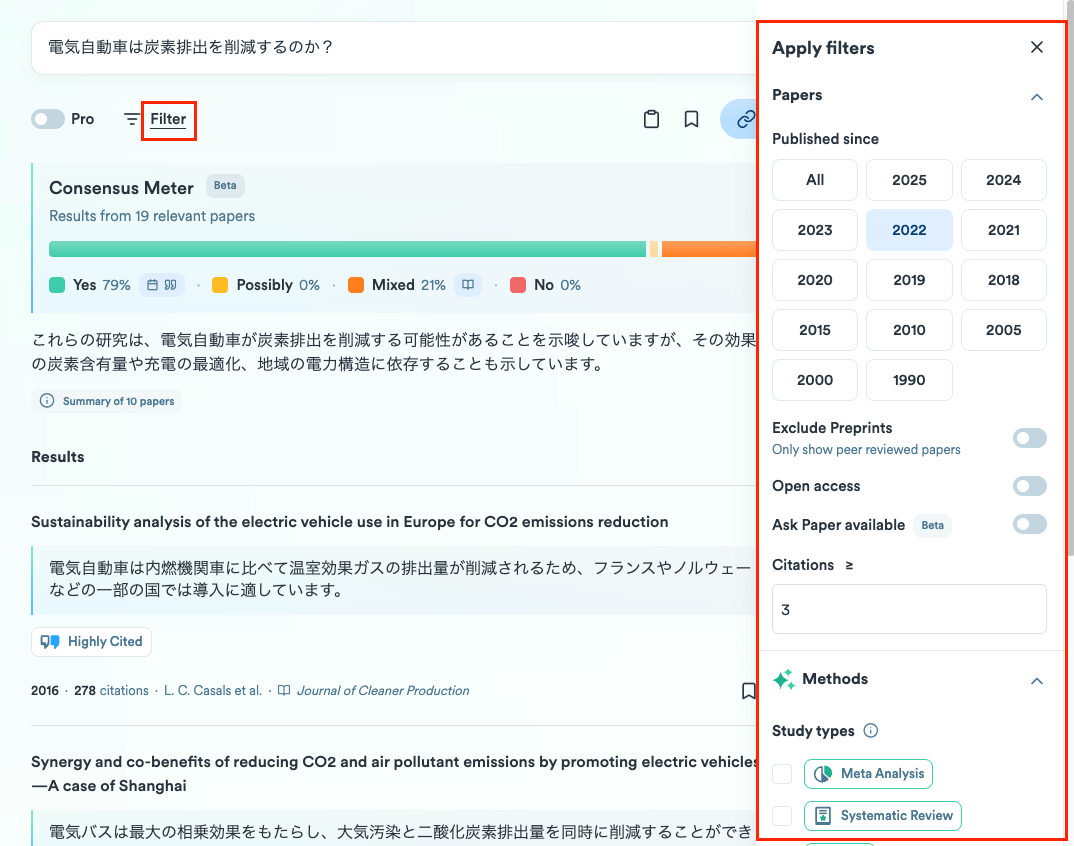

検索結果を条件で絞り込みたい場合は「Filter」をクリックすることで、各種条件を選択することができます。

「Published since(論文の発表年)」や「Citations(引用回数)」、論文のタイプなど、さまざまなフィルタリング条件が用意されています。

要約と集計を利用した情報の整理方法

最後に、要約と集計機能の利用手順を解説します。

GPTを搭載した要約機能は、「Pro」モードに切り替えることで利用できます。

この機能は、無料ユーザーでは月に10回まで利用することができます。

検索結果の上部に表示される集計機能(Consensus Meter)では、質問に対する論文の内容に基づく回答の傾向を定量的に把握することができます。

今回は、Yes(はい)が79%、Mixed(賛否両論)が21%という結果となっています。

さらに、要約機能を活用することで、1つ1つの論文を参照することなく、質問に対するおおまかな回答の方向性をつかむことができます。

要約の注から原文の論文にアクセスすることができるため、まずは要約を読んで、気になる要素のみ論文を参照して詳細情報を確認すると、より効率よくリサーチを進めることができます。

【GPTs】ChatGPTでのConsensusの始め方と使い方

ここでは、ChatGPTのGPTsでのConsensusの始め方を解説します。

ChatGPTのGPTsでのConsensusの始め方

ChatGPTでConsensusのGPTsを利用する場合は、以下の手順で操作が必要です。

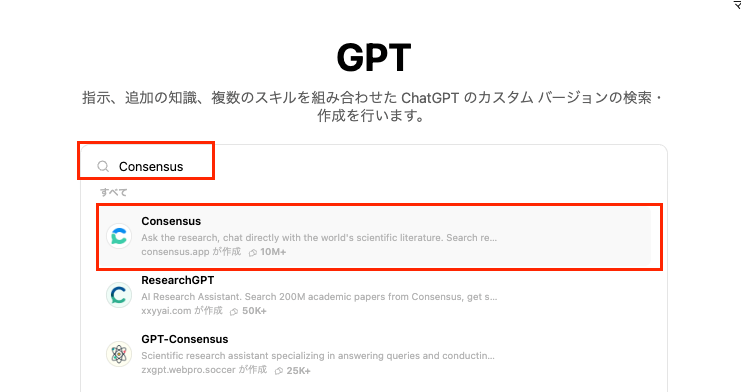

ChatGPTの画面左部にある「GPTを探す」をクリックします。

検索ボックスに「Consensus」のキーワードを入力すると、最上部にConsensusのGPTsが表示されるので、クリックします。

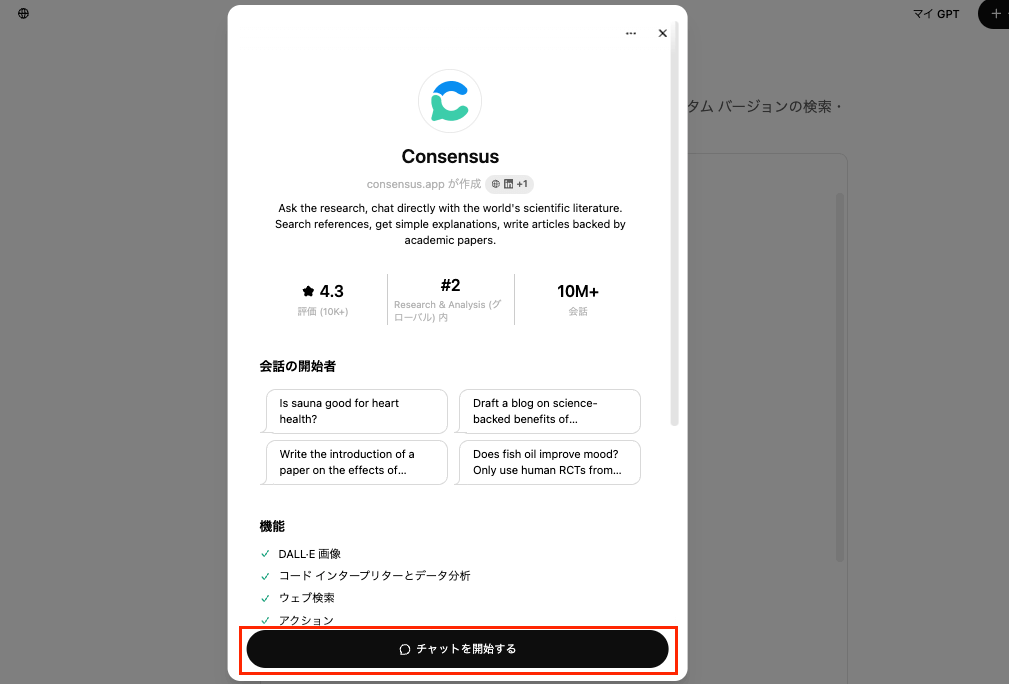

ConsensusのGPTsの説明画面が表示されるので、「チャットを開始する」をクリックします。

論文の検索方法

続いて、プロンプトを通じた論文の検索方法を解説します。

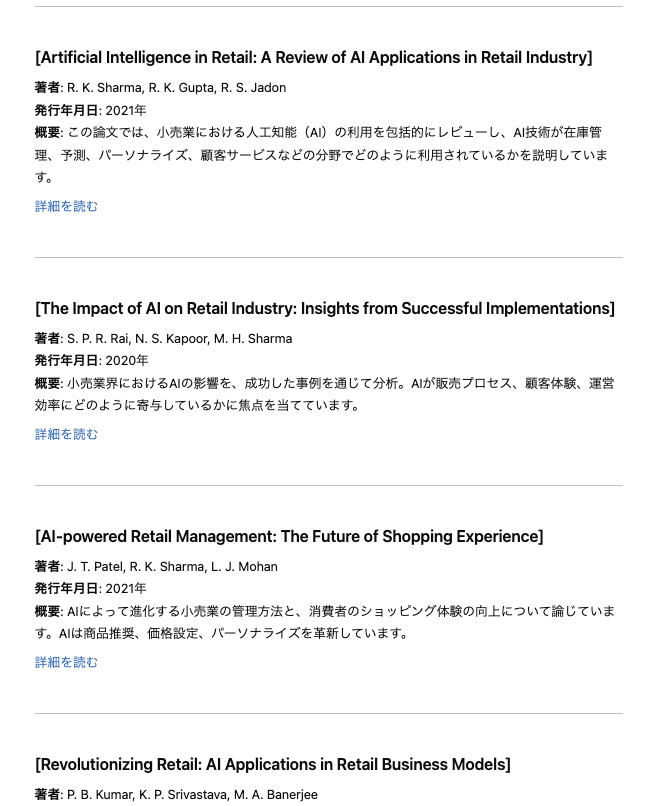

今回は例として、以下のプロンプトをConsensusのGPTsに入力します。

AIが小売業に与える影響に関する論文を、2020年以降に発行されたものを10本検索してください。

各論文について、以下の形式で出力してください。回答は全て日本語としてください。

[タイトル]

[著者]

[発行年月日]

[概要]以下のように、指定したフォーマットをもとに関連する論文の情報が出力されます。

「詳細を読む」をクリックすると、Consensusのサイトに遷移し、オリジナルの論文を参照することもできます。

要約と集計を利用した情報の整理方法

続いて、検索した論文について論点を要約したり、内容を深掘りしたりする方法を解説します。

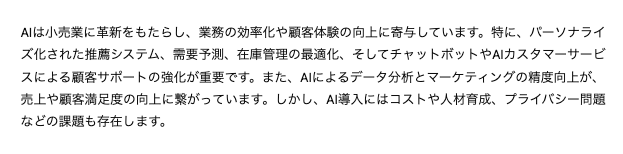

1つ1つの論文を確認するのは手間がかかるため、関連論文の大きな傾向を知りたい場合は、以下のプロンプトの活用がおすすめです。

上記の10本の論文の内容を総合して、「AIが小売業に与える影響」についての論点を200字以内で要約してください。以下のような要約が得られました。

この概要をもとに、深掘りしていくポイントを判断することができます。

検索した論文のうち、特定の論文の内容について深掘りしたい場合は、以下のプロンプトがおすすめです。

[AI and Consumer Behavior in Retail: The Transformation of Shopping Experience]の論文について、論文で取り上げられているAIを活用した主要な事例を説明してください。以下のように、論文で取り上げられている事例の概要を把握することができました。

まとめ

Consensusは、研究者や学生にとって、膨大な文献から必要なデータを効率的に探し出すための強力な支援ツールとなります。

ChatGPTを活用した無料利用も可能で、学術調査や論文作成の効率化に大いに役立ちます。

本記事で紹介したConsensusの要約および集計機能、またGPTを活用する際のおすすめプロンプトを参考に、ぜひ効果的にConsensusを利用してリサーチ業務を効率化してみてください。