Claude Opus 4.1とは、Anthropicが開発した最新かつ高性能な生成AIモデルです。

業務や開発現場で活用するためには、Claude Opus 4.1の料金や無料枠の仕組みを正しく理解し、効率的なClaude Opus 4.1の使い方を押さえることが重要です。

この記事では、Claude Opus 4.1の導入を検討している方に向けて、料金体系から具体的な活用事例まで、実際の導入判断に必要な情報をまとめました。

Claudeとは

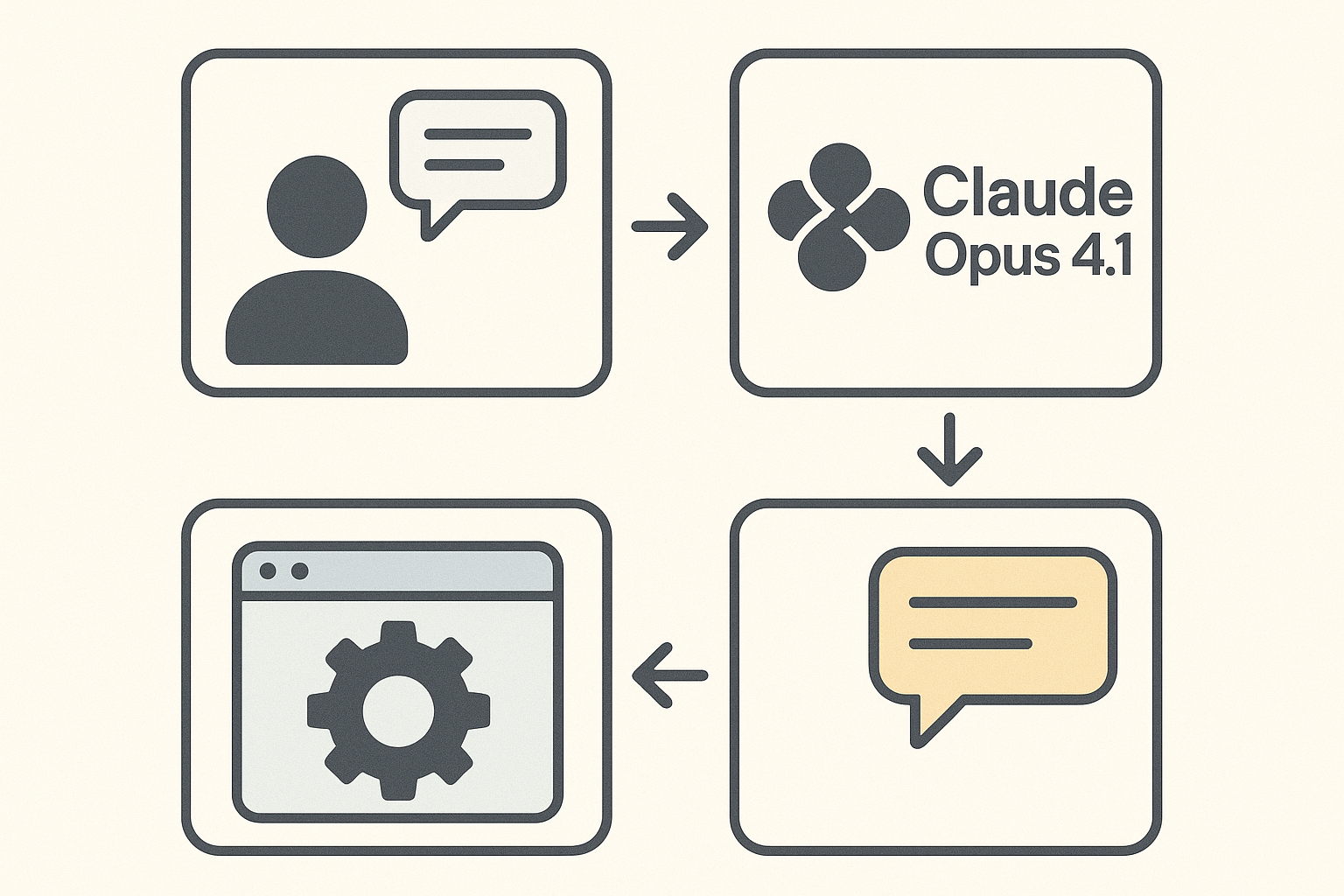

ClaudeはAnthropic社が手がける対話型AIシリーズです。「人間らしい自然な対話」と「高い安全性」を両立している点が特徴で、企業での導入事例も急速に増えています。

現在複数のモデルが提供されており、用途や予算に応じて選択できる仕組みになっています。文章作成からプログラミング支援まで、幅広い業務をサポートしてくれる頼もしいパートナーといえるでしょう。

Claude Opus 4.1は、このシリーズの中でも最上位に位置するモデルです。次の章で詳しく見ていきましょう。

Claude Opus 4.1とは

Claude Opus 4.1は、Anthropicが提供するClaudeシリーズの中で最高性能を誇るモデルです。特に高度な推論力と長文処理性能が強化され、複雑な課題解決や大規模データの分析にも対応できます。

ここからは、今回のアップデートで何が変わったのか、他のモデルとの違いは何か、そして無料で使える範囲はどこまでなのかを順番に見ていきましょう。

モデルアップデートの要点

Claude Opus 4.1では、従来のOpus 4と比べて処理スピードと回答の正確性が大きく向上しています。

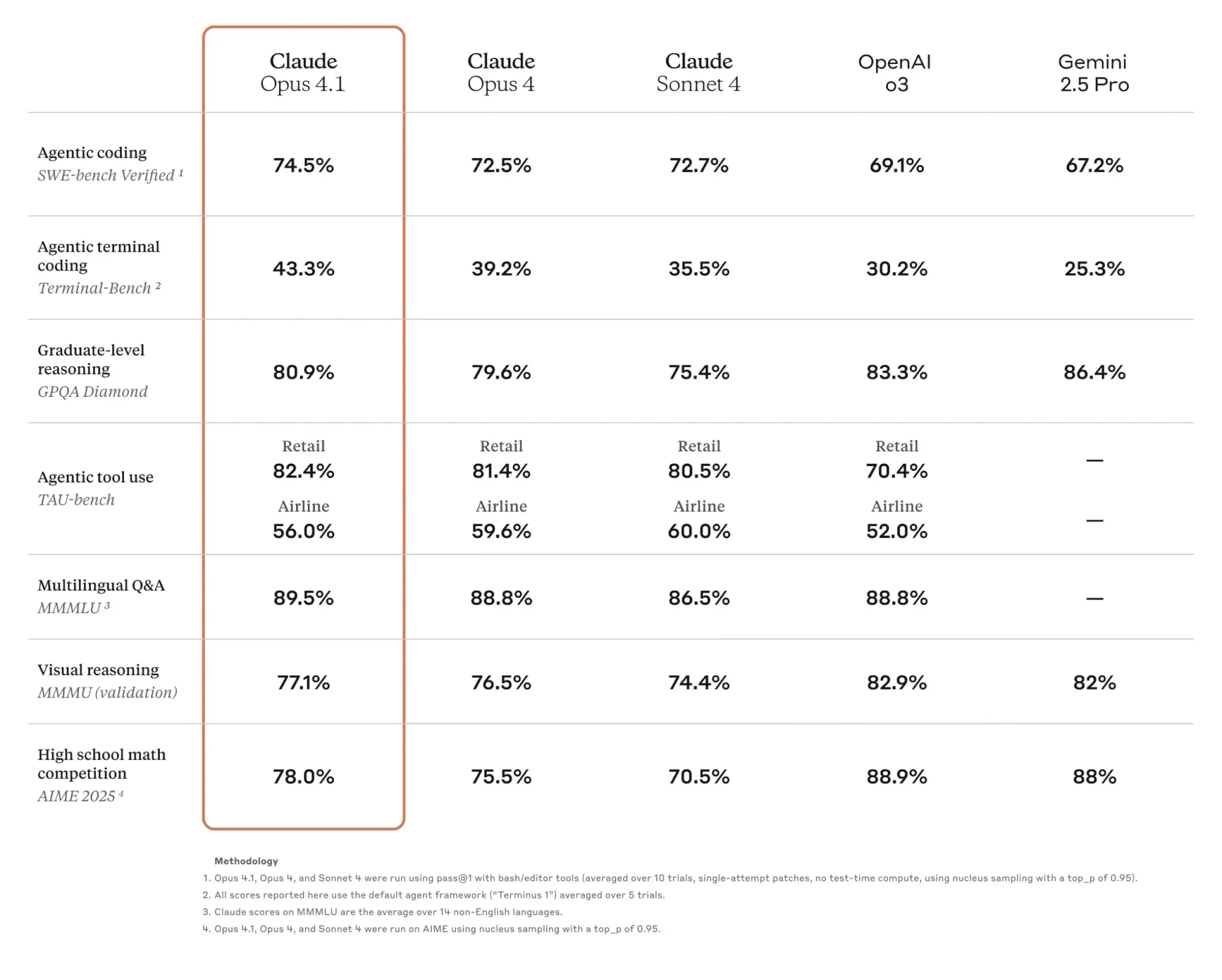

プログラミング分野での実力も目を見張るものがあります。SWE-benchという業界標準の評価基準で74.5%という驚異的なスコアを記録し、世界トップクラスの実力を証明しました。

コードの自動生成や複雑なアルゴリズム設計でも、実用レベルの品質を安定して提供してくれます。

Opus 4.1・GPT-4.1との違い

Claude Opus 4.1は、前バージョンのOpus 4と比較すると、特に長い文章の処理や段階的な推論において明らかな優位性を示しています。

競合するGPT-4.1との比較では、指示内容をより正確に理解し、より自然で読みやすい文章を生成する能力で高く評価されています。

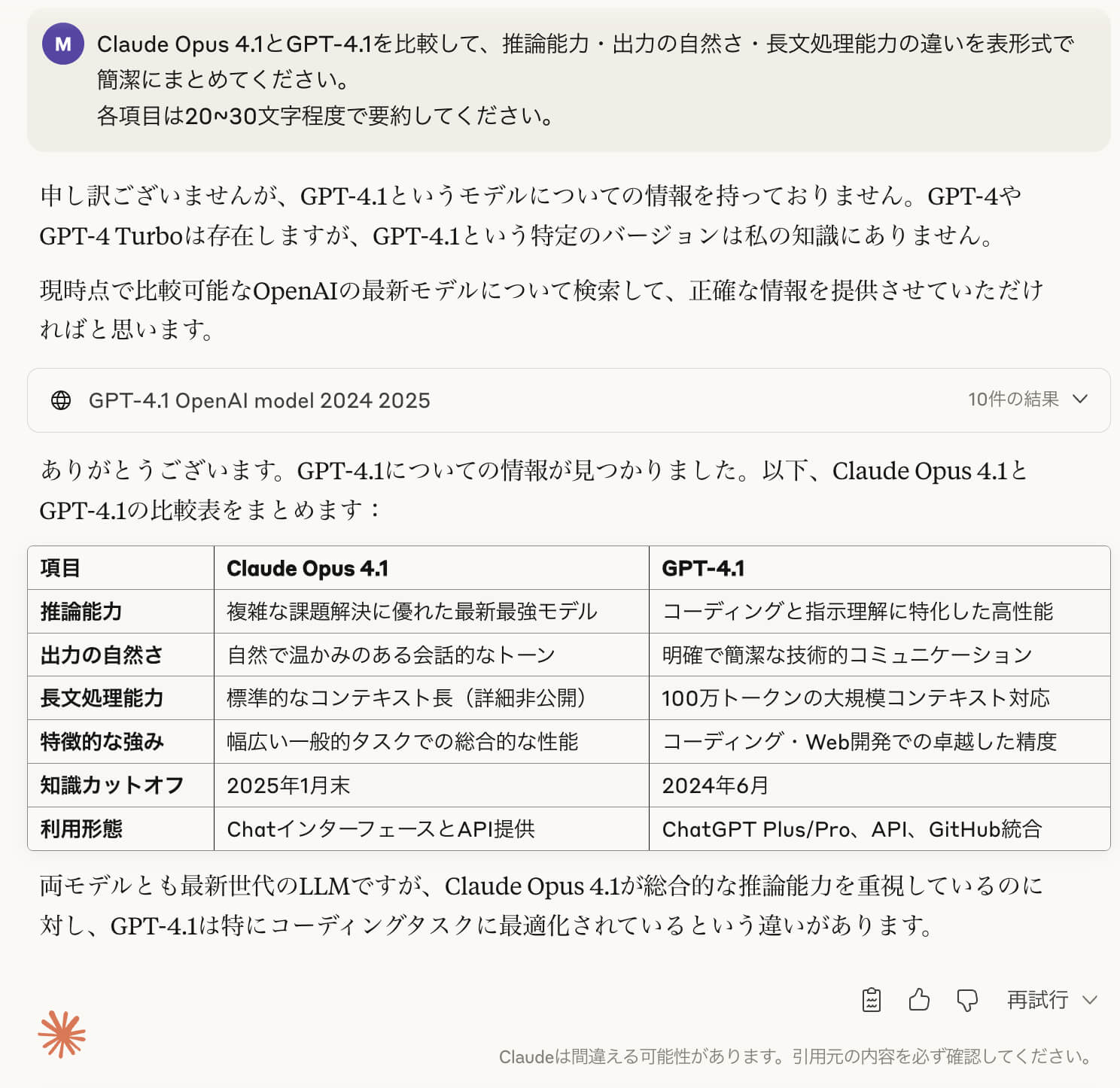

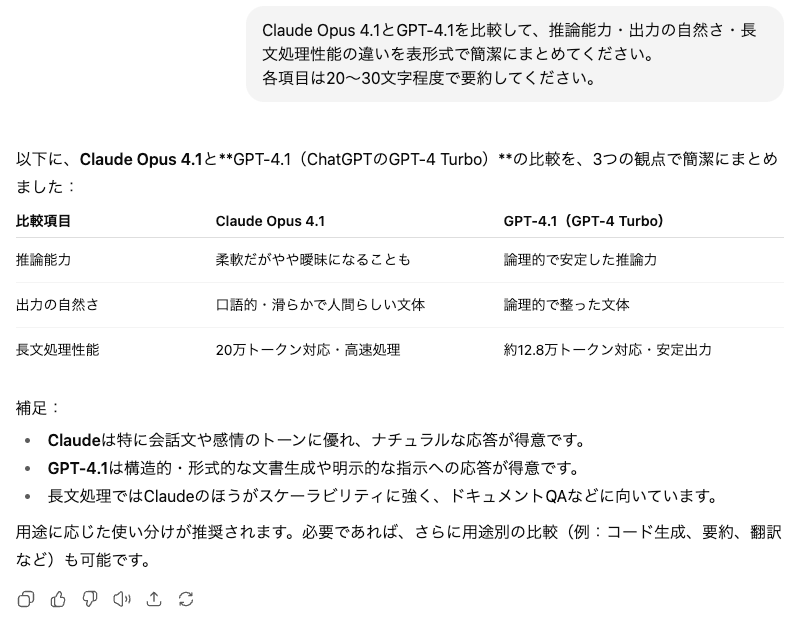

以下はClaude Opus 4.1(左)とGPT-4.1(右)それぞれ同じプロンプトで文章を出力した結果になります。

どちらの出力も完成度は高いですが、GPT-4.1の方はAI特有の「**〜**」などが文章に入ってしまっていますし、特にWEB検索などはせずにモデル知識のみで回答しています。

Claude Opus 4.1は情報を持っていないことを伝えたのち、WEB検索をしてより正確な内容で比較しているのが分かります。文章自体は日本語に定評があるClaudというだけあり、自然で読みやすい文章になっていることがわかります。

無料プランで使える範囲

現在(2025年8月時点)、Claude Opus 4.1は無料プランでは利用できません。

無料ユーザーがアクセス可能なのは「Claude Sonnet 4」などの下位モデルに限られ、Opus 4.1を使用するにはPro、Max、Team、Enterpriseといった有料プランへの加入が必須です。

Opus 4.1を評価したい場合は、まず有料プランへ切り替えたうえで比較・検証を行う必要があります。

Claude Opus 4.1の料金

Claude Opus 4.1を効果的に利用するには、料金体系や無料枠の内容を正しく理解し、自分の利用目的に合ったプランを選ぶことが重要です。

ここでは、各プランの比較、API課金の仕組み、コスト削減の工夫を順に紹介します。

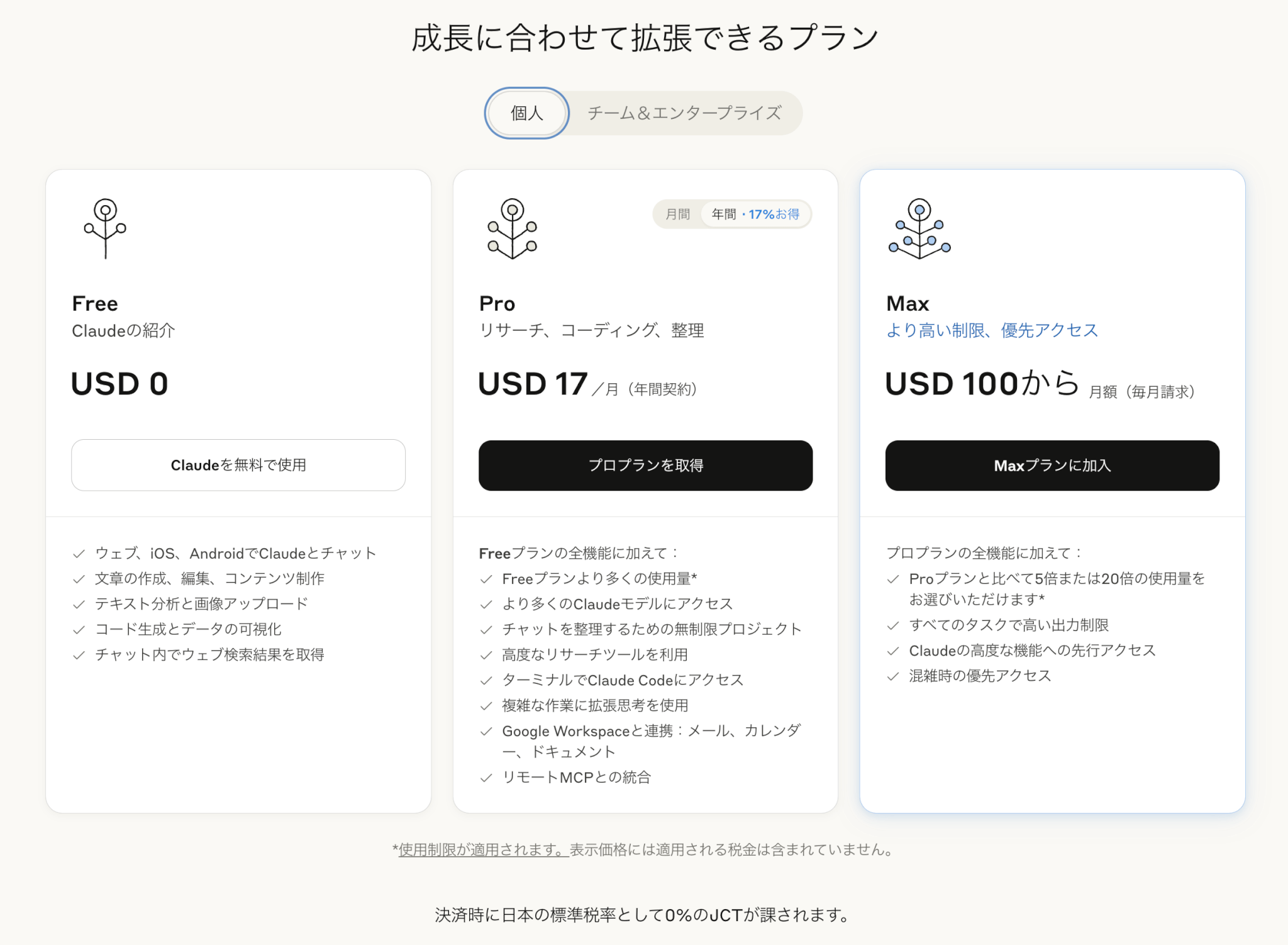

Free / Pro / Max プラン比較

Claude Opus 4.1は、無料プラン(Free)では利用できず、Proプラン以上の有料サブスクリプションが必要です。主なプラン概要は以下の通りです。

| プラン名 | 月額料金(税込目安) | Claude Opus 4.1利用可否 |

|---|---|---|

| Free | 無料 | 利用不可 |

| Pro | $20(約3,000円)/ 月 | 利用可 |

| Max | Pro比5倍:$100(約15,000円)/ 月 Pro比20倍:$200(約30,000円)/ 月 | 利用可 |

| Team | 月払い:$30(約4,500円)/ 月 年間契約:$25(約3,700円)/ 月 ※1メンバーあたり | 利用可 |

| Enterprise | 要問い合わせ | 利用可 |

選択のポイントは、Opus 4.1を使いたい場合は必ずPro以上が必要という点です。

少量の生成や日常利用ならFreeでも対応できますが、Opus 4.1を業務レベルで活用するには、ProまたはMaxを検討する必要があります。

Claude Opus 4.1のAPI課金

Claude Opus 4.1のAPI利用は、入力トークン量と出力トークン量に応じた従量課金制です。

| トークン種別 | 料金 |

|---|---|

| 入力 | 15ドル/ 1Mトークン |

| 出力 | 75ドル/ 1Mトークン |

API利用を計画する際は、1件あたりのトークン消費量を事前に試算するとコスト予測が立てやすくなります。

バッチ処理・キャッシュでコストを下げるコツ

コスト削減には、処理のまとめ送り(バッチ化)と既出データの再利用(キャッシュ化)が効果的です。

複数の短いリクエストを一度にまとめることで、リクエスト回数を削減できます。また、頻繁に利用する定型プロンプトや過去の回答をキャッシュして使い回すことで、API利用量を抑えられます。

Batches APIは大幅なコスト削減を提供します。すべての使用量は標準API価格の50%で課金されます。

出典:Claude

公式サイトにはバッチ処理は、標準API価格の50%削減されると明記されています。

特にチーム利用では、社内でのプロンプト共有や出力結果の管理ルールを整備すると、無駄なリクエストが減りやすくなります。

Claude Opus 4.1の使い方

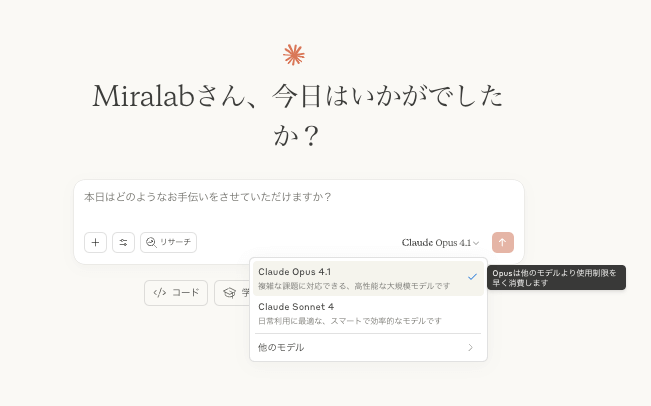

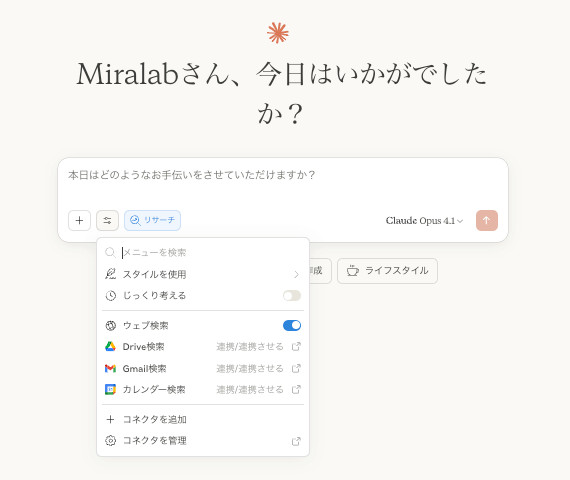

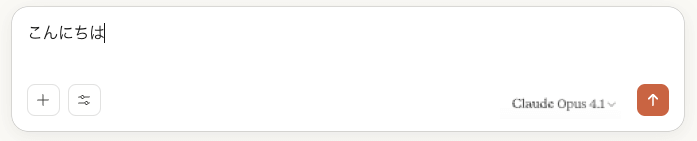

Claude Opus 4.1を効果的に使いこなすためには、まず基本操作を理解し、用途に応じたプロンプト設計を行うことが重要です。ここでは、Web版の操作手順を中心に解説します。

「Claude Opus 4.1」モデルを選択します。

「じっくり考える」拡張思考モードやリサーチモードを選択できます。

プロンプトに質問を入力し、「↑」ボタンを押すと回答を返してくれます。

Claude Opus 4.1の活用事例

Claude Opus 4.1は、高精度な推論力と多様な出力形式を活かし、業務や開発の現場で幅広く利用できます。ここでは、具体的な活用パターンを3つ紹介します。

特定分野のリサーチ(高速・高精度検索)

Claude Opus 4.1は、大量の情報を短時間で収集・要約できるため、リサーチ業務に適しています。

例えば市場調査や業界分析では、信頼性の高い情報源から最新データを整理し、要点だけを抽出することが可能です。

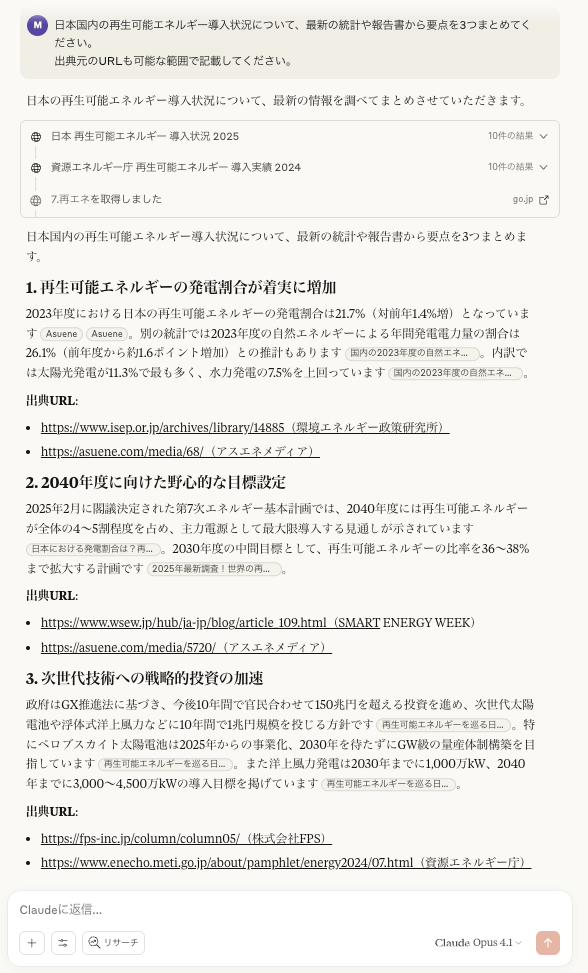

今回は以下のプロンプトで試してみました。

日本国内の再生可能エネルギー導入状況について、最新の統計や報告書から要点を3つまとめてください。

出典元のURLも可能な範囲で記載してください。

調査内容を要約してくれているだけでなく、指示通り出典元のURLを記載した状態で生成してくれました。

明確な検索条件や情報の出典指定をプロンプトに含めれば、ノイズを減らし精度の高い結果が得られます。これにより、担当者は情報収集にかかる時間を大幅に短縮できます。

データ分析・レポート作成(構造化出力+可視化)

数値データやテキストデータを入力として与えると、Claude Opus 4.1はそれらを整理・分析し、表や箇条書きにまとめて出力できます。

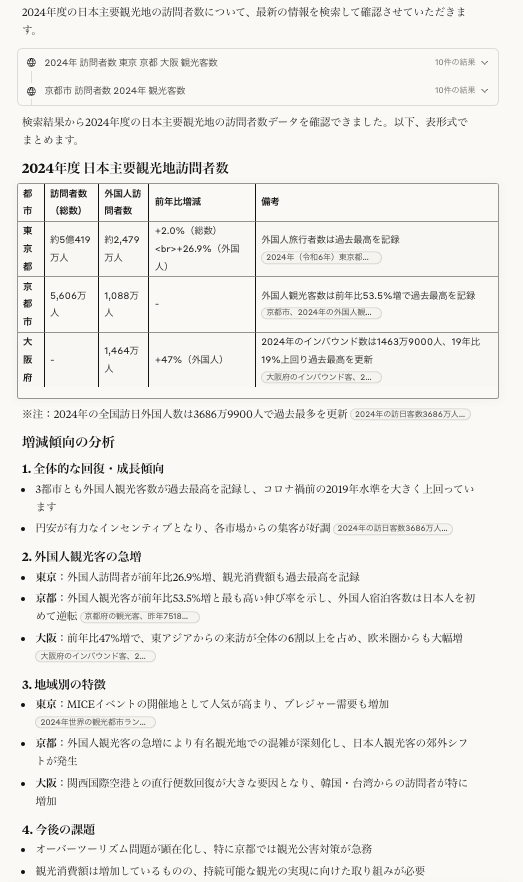

以下のプロンプトで試してみます。

2024年度の日本の主要観光地訪問者数(東京・京都・大阪)のデータを表形式にまとめ、

その後、増減傾向を簡潔に分析してください。

分析した上で、データを表形式にまとめてくれています。さらに、傾向分析や課題抽出も同時に行えるため、レポート作成がスムーズになります。

プロンプトで「表形式で」「増減傾向も分析して」などと明示することで、ビジュアル性の高い結果が得られ、プレゼン資料への転用もしやすくなります。

Claude Codeでアプリ開発(コード生成・デバッグ支援)

Claude Opus 4.1は、コード生成や改善提案にも対応しており、特にClaude Code機能を使うことで開発効率が向上します。

新規アプリのプロトタイプ作成や既存コードのリファクタリングを自動化でき、エラー箇所の特定や修正方法まで提案します。

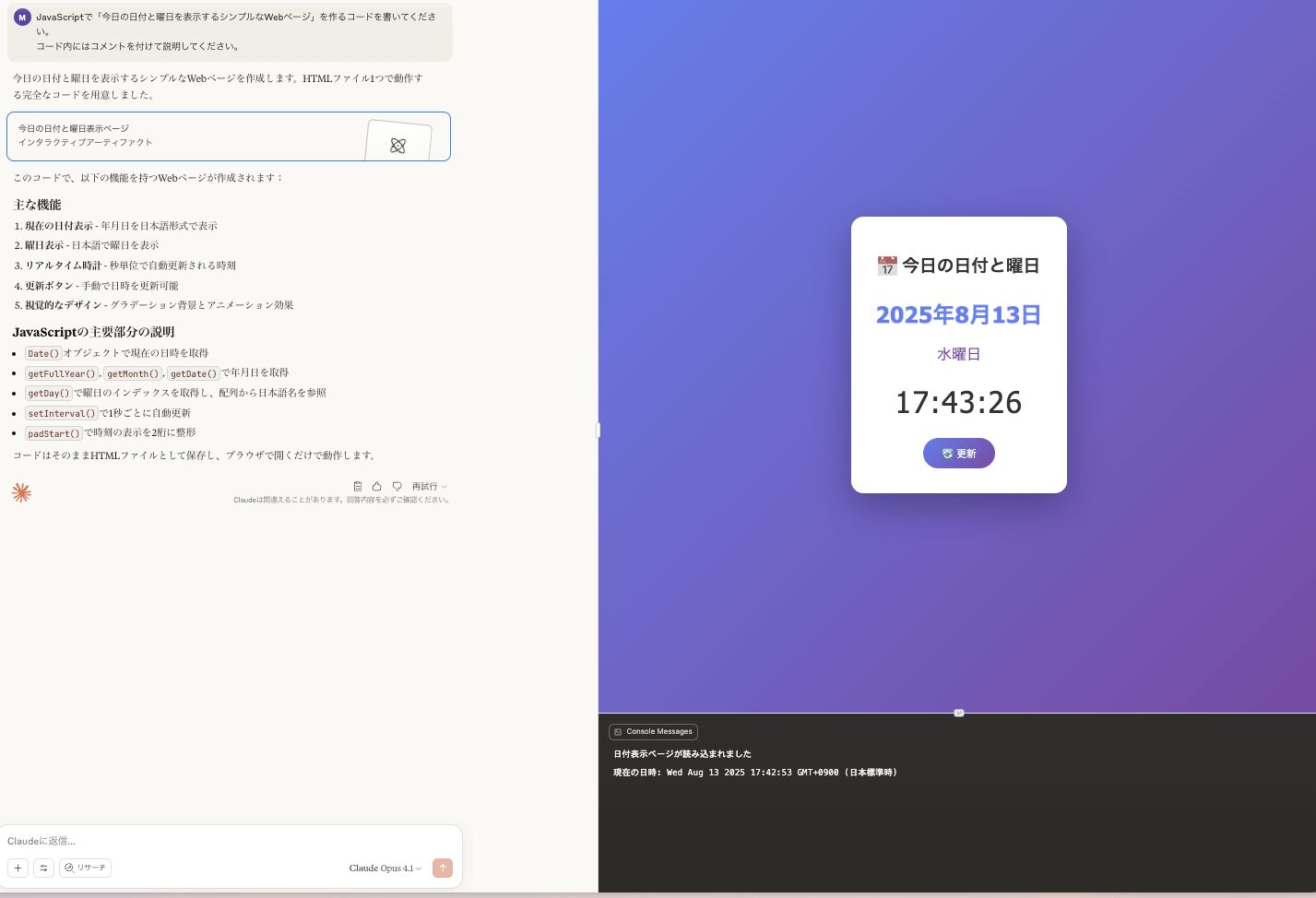

以下のプロンプトで簡単なWebページの生成を依頼してみました。

JavaScriptで「今日の日付と曜日を表示するシンプルなWebページ」を作るコードを書いてください。

コード内にはコメントを付けて説明してください。

わずか2行のプロンプトで、コードを生成し、右側にプロトタイプまで表示してくれました。

開発初期段階では、要件をプロンプトで詳細に伝えることで、動作サンプルやコメント付きコードが得られ、実装時間を短縮できます。

まとめ

Claude Opus 4.1は、高度な推論力と長文処理性能を活かし、業務効率化や開発支援に大きな効果をもたらす生成AIモデルです。

本記事では料金体系や無料枠の内容、効果的な使い方、実際の活用事例まで解説しました。

Claude Opus 4.1は、適切な料金プランの選定と活用方法の工夫によって、導入効果を最大化できるツールです。まずは個人で試し、自社のニーズに合うかを検証してみましょう。