この記事は、Podcast「AI未来話」のエピソード「AIに依存すると考える力が衰えるというのは本当だった」を再構成した内容をお届けします。

便利で効率的な生成AIが急速に普及する一方で、AIに頼りすぎると「人間の考える力」が衰えるのではないかという懸念も広がっています。

今回はMITやカーネギーメロン大学の最新研究結果をもとに、AI依存が引き起こす問題や適切なAI活用方法について深掘りしていきます。

AIに依存すると考える力が衰える?最新研究が示した衝撃の事実

AIは業務効率化ツールとして多くの場面で活躍している。しかしその便利さゆえに、人間がAIに依存しすぎると考える能力が著しく衰える可能性があるという衝撃的な研究結果が報告された。

MITの調査結果が示すAI依存の恐ろしさ

今年6月にMITメディアラボが発表した研究によると、生成AIに依存すると人間の脳の活動が低下し、考える力や意欲が著しく失われるということが客観的に示されたという。

―― 具体的にはどのような調査が行われたんですか?

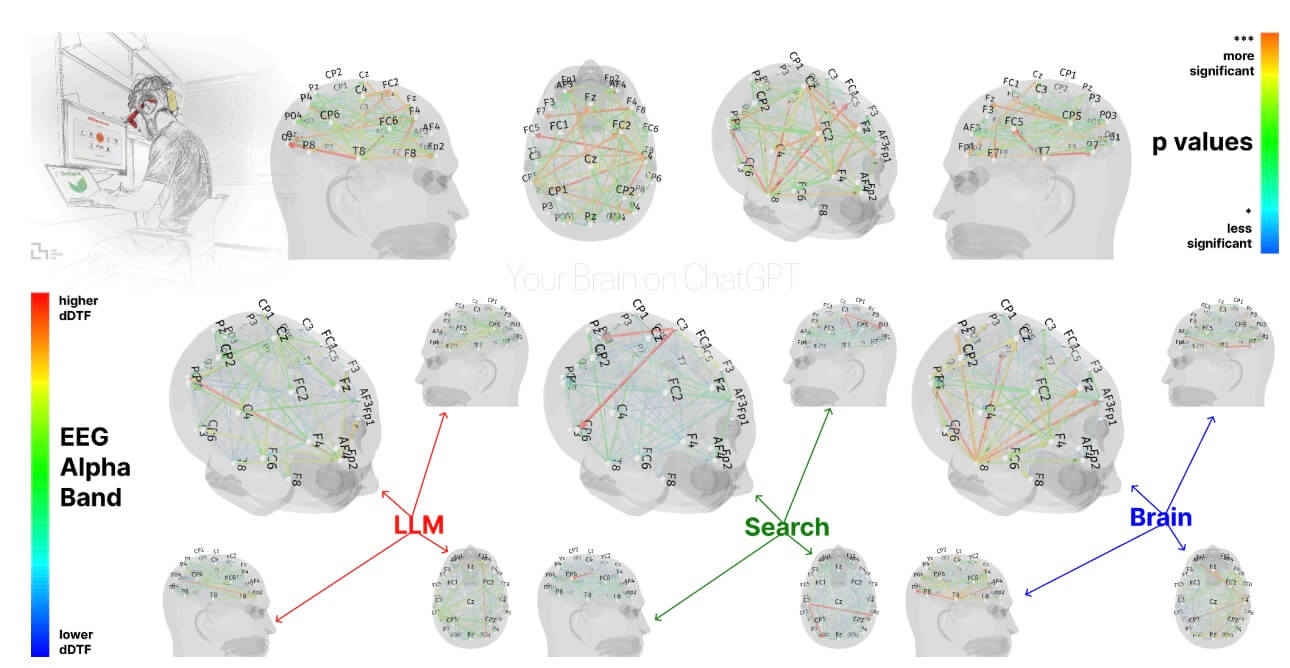

「MITの調査では、ボストンとその近郊に住む18歳から39歳の男女54名を対象に実験が行われました。被験者は3つのグループに分かれ、それぞれ小論文を作成する課題が与えられました。1つ目のグループはChatGPTを使用、2つ目のグループは検索エンジンを使用、3つ目のグループは一切ツールを使わず自分の頭だけで文章を書きました。各グループが課題を行っている間、それぞれの脳波を測定したのです」

―― 面白い実験ですね。それで結果はどうだったんでしょうか?

「実験結果は衝撃的でした。生成AIを使ったグループは、小論文作成中の脳の活動レベルが最も低く、特に記憶や言語処理など、異なる脳領域を統合する神経活動が著しく低下していたのです。この結果は、AIを利用すると考えることに対する主体性や意欲、集中力が大幅に失われることを明確に示していました。さらに怖いことに、最初はAIにサポートを求めていた被験者も、課題を繰り返すうちにAIに課題を丸投げし、自分自身で考えることを完全に放棄する傾向が見られたのです」

出典:https://arxiv.org/pdf/2506.08872v1

―― つまりAIに依存すると、人間はどんどん考えることが苦手になるということですね?

「そういうことです。しかも、そのグループが提出した小論文は、どれも独創性や新鮮さがなく、似通った内容の羅列に終始していました。まさに魂が抜けたような文章が量産されたのです」

さらに、この研究結果を裏付けるような調査が同年3月にも行われている。カーネギーメロン大学とMicrosoftが共同で実施した調査では、生成AIを頻繁に使用している金融、教育、報道、学術などの知的労働者を対象にインタビューを実施。その結果、AIに依存することで記憶力、理解力、分析力といった知的能力が低下し、知的活動に対する意欲まで失われてしまうことが自己申告によって明らかになったという。

The rise of Generative AI (GenAI) in knowledge workflows raises questions about its impact on critical thinking skills and practices. We survey 319 knowledge workers to investigate 1) when and how they perceive the enaction of critical thinking when using GenAI, and 2) when and why GenAI affects their effort to do so. Participants shared 936 first-hand examples of using GenAI in work tasks. Quantitatively, when considering both task- and user-specific factors, a user’s task-specific self-confidence and confidence in GenAI are predictive of whether critical thinking is enacted and the effort of doing so in GenAI-assisted tasks. Specifically, higher confidence in GenAI is associated with less critical thinking, while higher self-confidence is associated with more critical thinking. Qualitatively, GenAI shifts the nature of critical thinking toward information verification, response integration, and task stewardship. Our insights reveal new design challenges and opportunities for developing GenAI tools for knowledge work.

ナレッジワークフローにおける生成型AI(GenAI)の台頭は、批判的思考のスキルと実践への影響について疑問を投げかけています。私たちは319人のナレッジワーカーを対象に調査を行い、1) GenAI使用時に批判的思考の実践をいつ、どのように認識するか、2) GenAIが批判的思考の実践にいつ、なぜ影響を与えるかを調査しました。参加者は、業務タスクでGenAIを使用した936件の直接的な例を共有しました。定量的には、タスク固有の要因とユーザー固有の要因の両方を考慮すると、ユーザーのタスク固有の自信とGenAIへの自信は、批判的思考が実践されるかどうか、およびGenAI支援タスクで批判的思考を実践するための努力を予測するものです。具体的には、GenAIへの自信が高いほど批判的思考が少なくなり、自信が高いほど批判的思考が強くなります。定性的には、GenAIは批判的思考の性質を情報検証、応答の統合、タスク管理へとシフトさせます。私たちの洞察は、ナレッジワーク向けのGenAIツール開発における新たな設計上の課題と機会を明らかにしています。

出典:The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers | Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems

MITの調査は、この自己申告を客観的な脳波測定という方法で裏付けた重要な研究となっており、AI依存による能力低下が単なる仮説ではなく、現実的な脅威として存在していることを示している。

―― 一度低下した能力は元に戻らないというのも驚きましたが、これについても詳しく教えてください。

「実はこの実験でさらに怖い結果が示されました。最初に生成AIを使用したグループのうち、後から自分自身の頭を使って再び課題を行ったグループがいたのですが、脳の活動レベルは低下したまま、質の高い成果も生まれませんでした。一度依存すると、自力で考える力を取り戻すのは非常に難しいということです」

AI活用の順序で変わる人間の能力向上

一方、最初にAIを使わず、自力で考えた後にAIを活用したグループには、まったく異なる結果が示された。

―― 自力で考えた後にAIを使ったグループでは、どんなことが起きたんですか?

「最初に自分の頭だけで課題に取り組んだグループは、その後AIを使って課題を再検討することで、脳の活動がさらに活性化しました。また、完成した小論文の質が目に見えて向上し、被験者自身も達成感や満足感、所有意識が強くなりました」

―― なるほど、最初に自分で考えるというステップが重要なんですね。

「そうなんです。この結果から分かるのは、最初からAIを使って手軽に課題をこなそうとすると、『怠け癖』や『依存癖』のような習慣が身についてしまい、後からそれを取り戻そうとしても困難だということです。しかし逆に、自分自身で考える習慣を最初から作っておけば、その後のAI活用が自身の能力を高める方向に働くということがはっきりしたのです」

この結果は、単純な効率化ツールとしてAIを見るのではなく、人間の思考や創造力を拡張するための道具として慎重に扱う必要性を示している。AIはあくまで自分の能力をさらに伸ばすための補助であるべきなのだ。

また、この議論は過去の他の研究とも共通しているという。例えばカーナビやGPSに長期間依存すると、空間認知能力が低下することが判明しており、今回のAI依存の研究結果と似た現象が過去にも確認されているという。

―― さらに、人間がAIに盲目的に従う危険性も指摘されていましたが、詳しく聞かせてください。

「AIが提示する答えを何の疑いもなく受け入れるようになるリスクもあります。実際に、大学生を対象にした『嘘の答えを提示する計算機』の実験でも、多くの学生がその間違った回答を疑うことなくそのまま信じてしまいました。これは生成AIの『ハルシネーション(幻覚)』現象と同様で、自分の知識や判断力が衰えていると、そのまま誤った情報を受け入れてしまうのです」

さらにこの現象は、AIに触れる以前から専門知識や思考能力をしっかり養っていた人ほど、AIの誤情報に気づきやすいことも指摘されている。逆に、AIに頼りきりで知識を得た場合、誤りに気づく能力すら育たない可能性がある。

―― 自分の得意分野なら間違いに気づきやすいということですね?

「はい。自分が深く学んできた分野では、AIの提示した情報に対して批判的に検証できます。しかし、AIを使って新たな分野を学ぶ場合、クリティカルシンキング(批判的思考)がなければ、間違いを鵜呑みにするリスクが非常に高まります。これがAI依存のもう一つの大きな問題点です」

人間が本来持つべき批判的思考を欠いてしまうことは、情報が氾濫する現代社会において大きな危険を孕んでいる。だからこそ、AIを使う際には情報をただ受け入れるのではなく、常に疑い、検証する姿勢を保つことが重要となる。

AIを上手に活用するための具体的なポイント

AIを完全に避けるのではなく、適切に活用して人間の思考力や創造力を伸ばすにはどうすればよいのか、具体的な実践方法についても話が及んだ。

―― AIを使いながら人間の能力も伸ばすためには、どういったことを意識すべきでしょうか?

「まず重要なのは、『最初に必ず自分自身で考える時間を持つ』ということです。例えば、新しいアイデアを考えるときも、いきなりAIに頼らず、まず自分で5分や10分でもアイデアを出してみます。その後でAIを使ってアイデアを拡張したり、自分では考えつかなかった批判的な視点を得たりすることで、思考がより深まります」

過去の配信内で取り上げられた日清食品の事例も再度紹介された。同社では業務を明確に「クオリティを高めるための仕事」と「効率化するための仕事」の2つに分けて考えており、今後AIを活用する上で非常に参考になると指摘した。

―― クオリティアップと効率化を分けて考える理由について詳しく教えてください。

「AIを活用する目的を明確にすることが大切だからです。クオリティを高める業務は『考えること』そのものに価値があるため、まず人間が考えるステップを経てからAIで拡張すべきです。一方で効率化する業務は、最初からAIに丸投げした方が生産性が高まります。この区別を明確にしないと、すべてをAI任せにしてしまい、結果として考える能力や判断力が衰えてしまうのです」

この考え方は、AI時代に必要とされる働き方や業務の進め方として非常に示唆に富んでいる。効率化が求められる仕事はAIに任せ、創造性や質が求められる仕事は人間の思考力を起点にしてAIを活用するという方法が、バランスよく能力を維持・向上させるための鍵となる。

さらにこの話題の中で、実際にライティング業界でAIを活用している事例も紹介された。AI登場以前からライターとして活躍していた人がAIを利用すると、創造性と生産性が両方向上する一方で、AIが登場したからといって安易にライターを始めた人の書いた記事は質が明らかに低いという問題も指摘された。

―― AIが登場してからライターを始めた人と、元々ライターだった人ではそんなに差があるんですか?

「驚くほどはっきりしています。最初から自分で考える習慣を持っているライターの方は、AIを使ってより質の高いコンテンツを生み出します。一方でAIに頼りきりの方は、AIの出力をそのままコピーする傾向が強く、記事の内容に深みやオリジナリティが欠けます。明らかに『考える』というステップを踏んでいるかどうかで質が変わってくるのです」

この話は業界を超えて共通する教訓でもある。AIという便利なツールを目の前にしても、それをどのように使うかという意識と順序が、人間の能力の向上か低下かを大きく左右している。

AI時代に新しく求められる能力とは?

さらに、AIが普及していく中で、これまでとは異なる新しい能力やスキルが求められるようになる可能性についても議論が深まった。

―― 具体的にAI時代に必要になる能力とは何でしょうか?

「まず一つ挙げられるのは『情報そのものを覚える力』よりも『情報を探す方法を覚える力』が重要になるということです。実際、Google検索が一般化してからというもの、人々は情報の内容そのものを記憶するよりも、『どこでその情報が手に入るか』を記憶するようになっています。つまり、情報へのアクセス方法や検索技術が、今後さらに価値あるスキルになるでしょう」

この指摘はすでにさまざまな研究でも裏付けられている。Google検索に関連する過去の調査でも、「検索すれば再度入手可能」と判断した情報ほど忘れやすく、その情報を再入手する手段を覚える傾向が強いことが確認されているという。

また、冗談まじりながらも、身体能力や武術のような「リアルな世界での対人能力」が再び重要になる可能性も指摘された。

―― 身体能力や武術ですか?なぜですか?

「半ば冗談ではありますが、AIがあまりにも進化し、人間の思考や知的作業をすべて代替できるようになった場合、人間に求められる役割が根本的に変わる可能性があります。その際に、AIには代替不可能な身体能力や対人的な力、武術などリアルな環境で役立つスキルが再評価されるかもしれません」

このユニークな視点は笑いを誘いつつも、「人間は最終的にAIができないことを追求すべきである」という本質的な問いかけにつながっている。

さらに東京都では、2025年5月から生成AIを活用した学習が小学校でスタートし、AIネイティブ世代が本格的に誕生しようとしているという。子供たちがAIをどのように活用し、どのような能力を伸ばしていくのかは未知数であり、大人たちがこれから真剣に考えなければならない課題だ。

近年、生成AIが急速に広まってきている中、AI時代に必要な資質・能力の育成が急務になっています。

出典:全都立学校で生成AIを活用した学習が始まります!|5月|東京都教育委員会

これまで東京都教育委員会では、「生成AI研究校」を令和5年度に9校、令和6年度に20校指定し、生成AIの効果的な活用について研究を深めてきました。

この成果を踏まえ、この度、全都立学校(256校、児童・生徒数約14万人)において生成AIを活用した学習を開始します。

―― 子供たちに対するAI活用は、確かにセンシティブな課題ですね。

「非常にセンシティブな問題です。子供たちに対して『考える力を失わせないようにAIを使わせる』のか、それとも『考える必要がなくなるから、別の能力を伸ばすべき』という方針を取るのか、その選択は非常に重要で、かつ難しいものになります。AIを使うことで子供たちの能力が伸びるのか、それとも奪われるのか、大人がしっかりと導いていかなければならない時代に突入しています」

このような議論からも、今後AIとどう付き合っていくかがますます重要な課題となり、社会全体で慎重に考えるべきテーマであることが改めて示された。

まとめ

AIが私たちの日常に深く入り込んでいる現代、AIに依存することで人間の考える能力や主体性が衰えるという危険性が実際の研究から明らかになった。特にMITメディアラボやカーネギーメロン大学の研究では、生成AIを安易に利用しすぎると脳の活動が低下し、その影響は一度失われると回復が難しいという衝撃的な結果が示された。

一方、最初に自分自身の思考を働かせた後にAIを活用すると、脳活動がさらに活性化され、成果の質も向上することが分かっている。これにより、AIを活用する順序や方法が非常に重要であることが再確認された。

実践的な観点からも、「まず自分自身で考える時間を取る」「クオリティ向上のためには自分の思考を起点にAIを活用する」「批判的思考を忘れない」といった具体的なポイントが提案された。

また、今後AI時代に求められる新たな能力として、情報を記憶することよりも情報へのアクセス方法を覚える能力、さらにはAIが代替できない身体能力や対人能力にも再評価が集まる可能性も示された。

これらの示唆を踏まえ、私たちはAIと上手に共存するための新たな思考法や価値観を模索し続ける必要があるだろう。今回のエピソードは、そうしたAI時代に生きる私たちへの重要な警鐘であり、同時に実践的なアドバイスを与えてくれる貴重な議論となった。