「Google Opalの使い方が分からない」「Google Opalの料金は?」「Google Opalは、Difyやn8nと何が違うの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

Opal(オパール)は、アイデアをすぐに形にできるAIミニアプリ開発ツールです。

本記事では、Google Opalの基本的な使い方や料金体系、Difyやn8nとの違いを解説します。

Opalとは?自然言語でAIミニアプリを開発・共有できるツール

Google Opalは、プログラミングの知識がなくてもAIミニアプリを開発・共有できるノーコードツールです。

Google LabsからGoogle Opalのベータ版が2025年7月24日に米国、10月7日に日本を含む15カ国でリリースされました。その後、11月6日には160カ国以上へ段階的に展開しています。

最大の特徴は、自然言語で指示を出すだけで、プログラミングの知識が無くてもAIミニアプリを自動で構築できる点です。

一般的なスマートフォンアプリのような大規模なものではなく、作業を自動化するための小さなAIツールやAI自動化プログラムが作成でき、作成したAIミニアプリは、直感的な編集画面で調整や共有も可能です。

GoogleのノーコードツールOpalの使い方

本章では、Opalの基本的な使い方を解説します。

Googleアカウントでのログインから、テンプレートを使った始め方、オリジナルミニAIアプリの作成や共有までの流れを説明します。

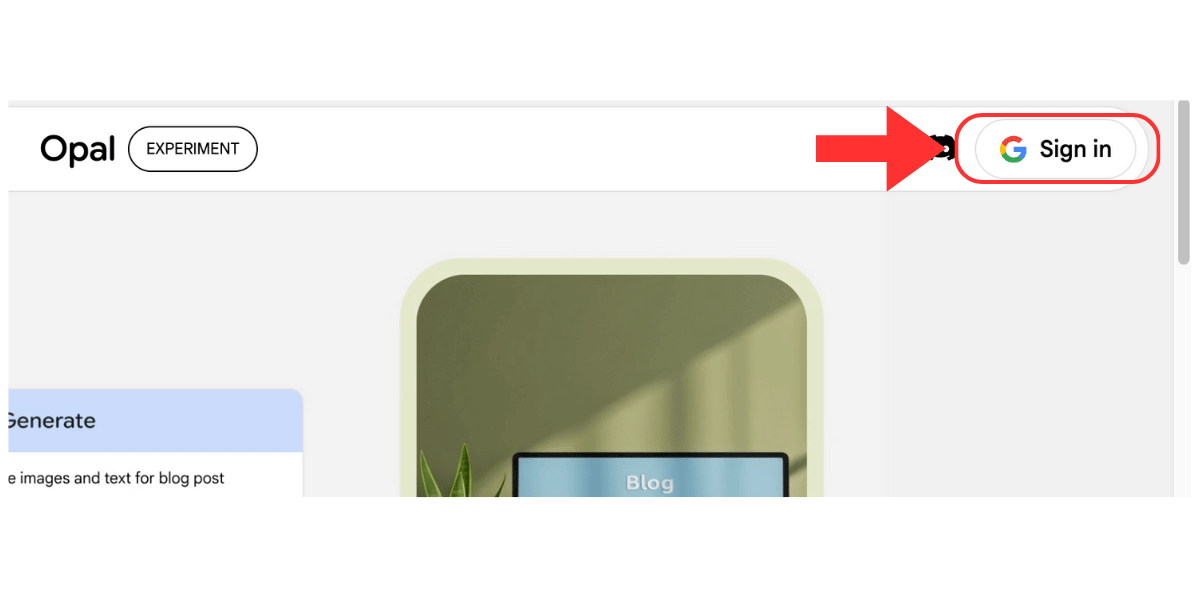

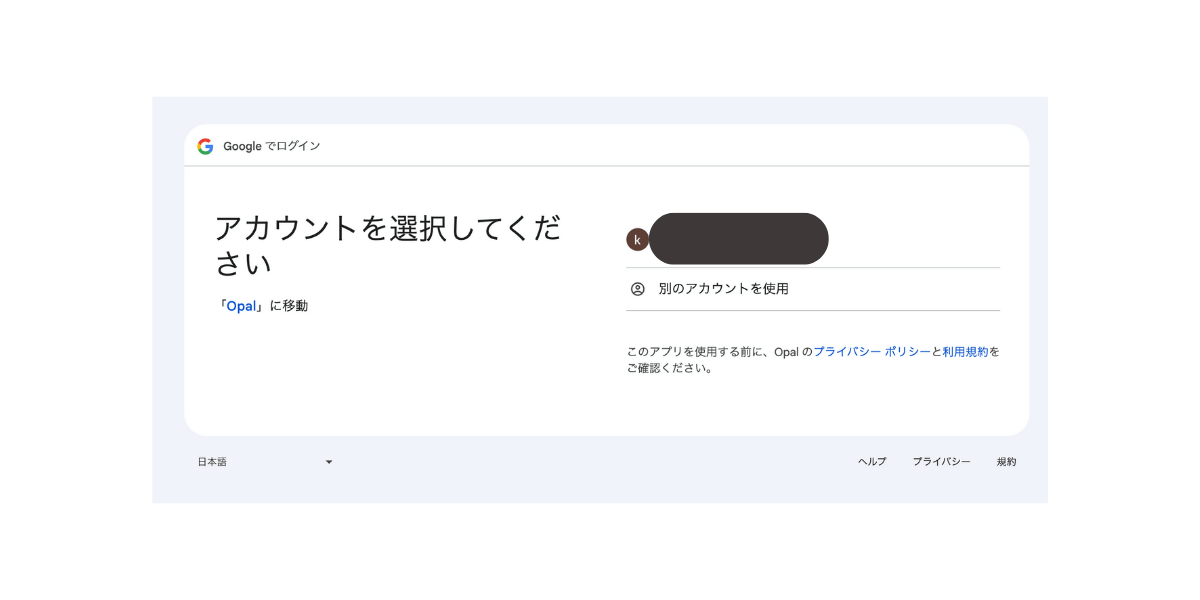

【日本で使用可能】Google Opalのログイン手順

使用にはGoogleアカウント(個人のGmailアカウントまたはGoogle Workspaceアカウント)が必要です。

利用したいGoogleアカウントを選択してログインし、利用規約などを確認して同意する。

以上で設定は完了です。すぐに利用を開始できます。

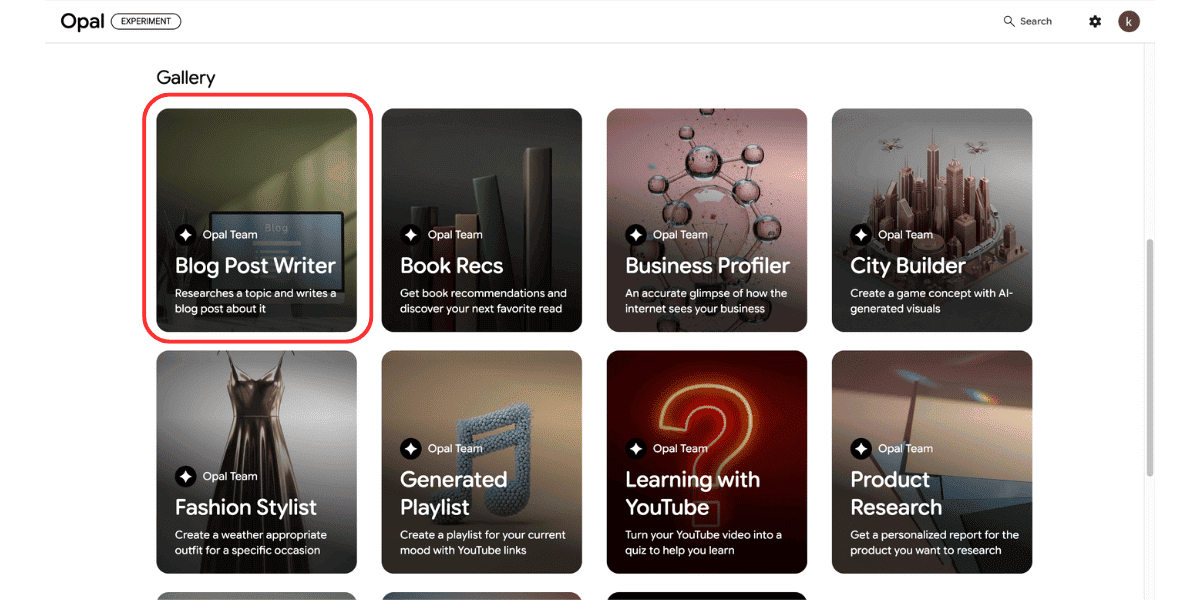

Gallery(テンプレート)を使った始め方

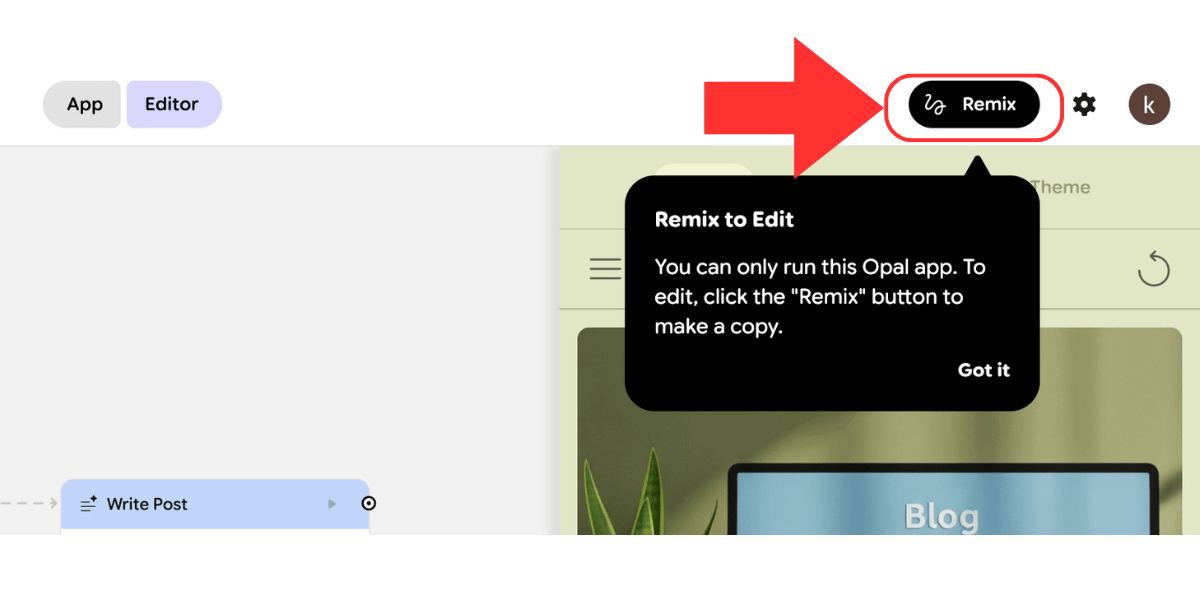

Opalは、自分でAIミニアプリを作成するだけでなく、テンプレート集である「Gallery(ギャラリー)」も使用可能です。テンプレートをそのまま利用したり、リミックス(編集)してカスタマイズもできます。

今回は、Blog Post Writerをリミックスし、ブログ記事を自動生成してくれるAIミニアプリを作成する方法を解説します。

使用したいテンプレート(例:Blog Post Writer)を選び、画面右上の「Remix」ボタンを選択します。

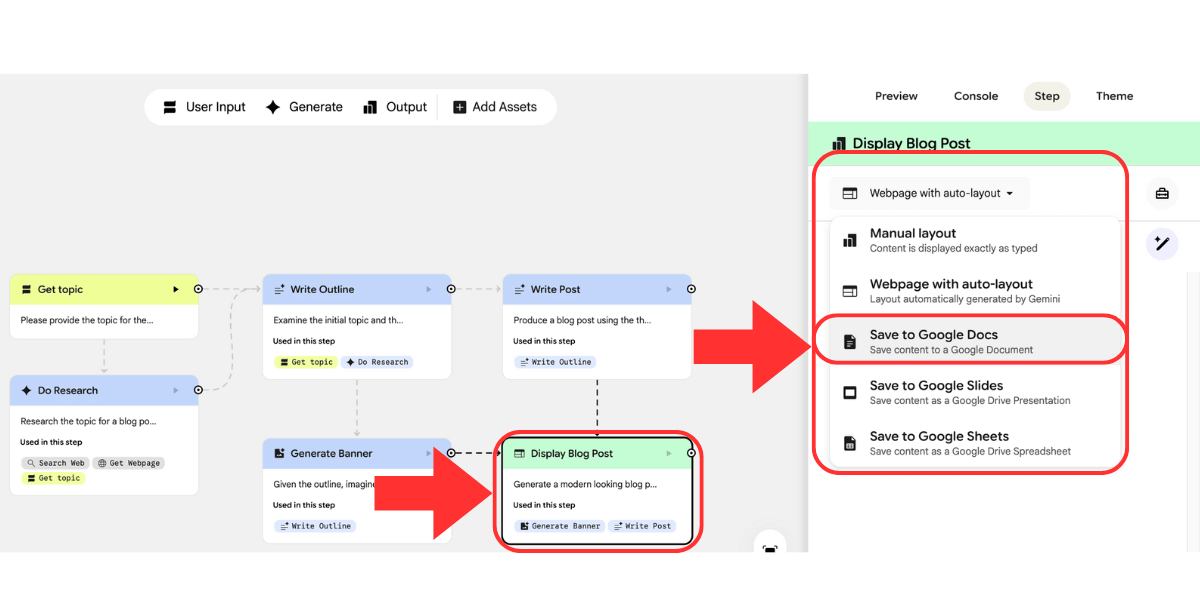

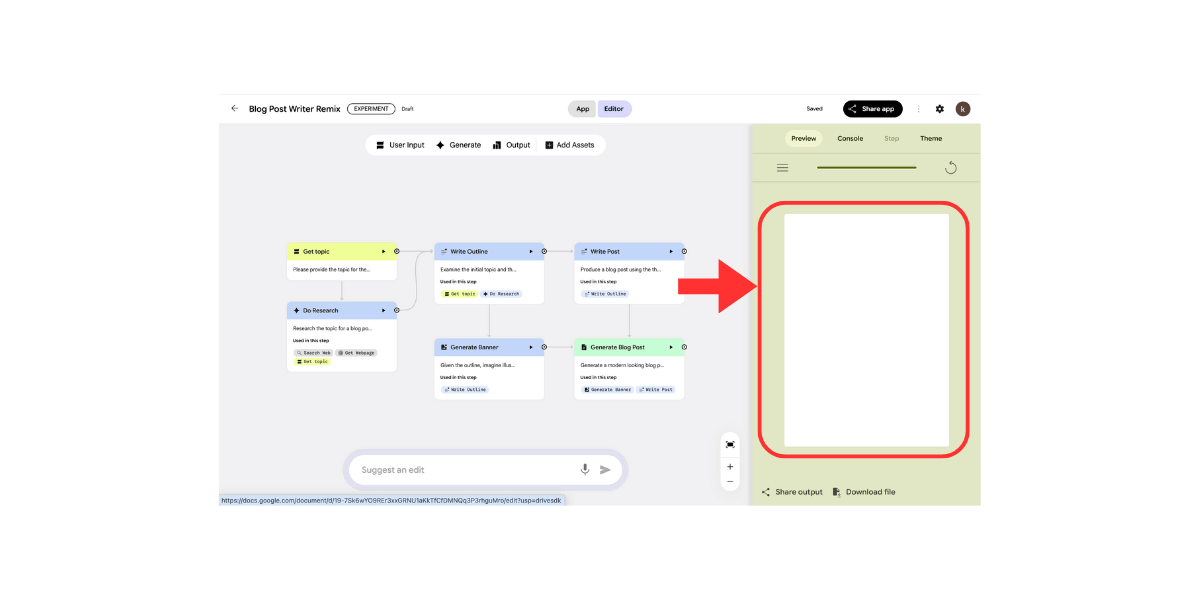

既存のテンプレートから変更したい箇所を編集する。おおまかなジャンルに分けると、黄色が入力ブロック(User Input)、水色が生成ブロック(Generate)、緑が出力ブロック(Output)です。

今回は出力ブロックの出力形式をGoogleドキュメントに設定しました。

キーワードを入力し、編集した箇所が変更されているか確認します。

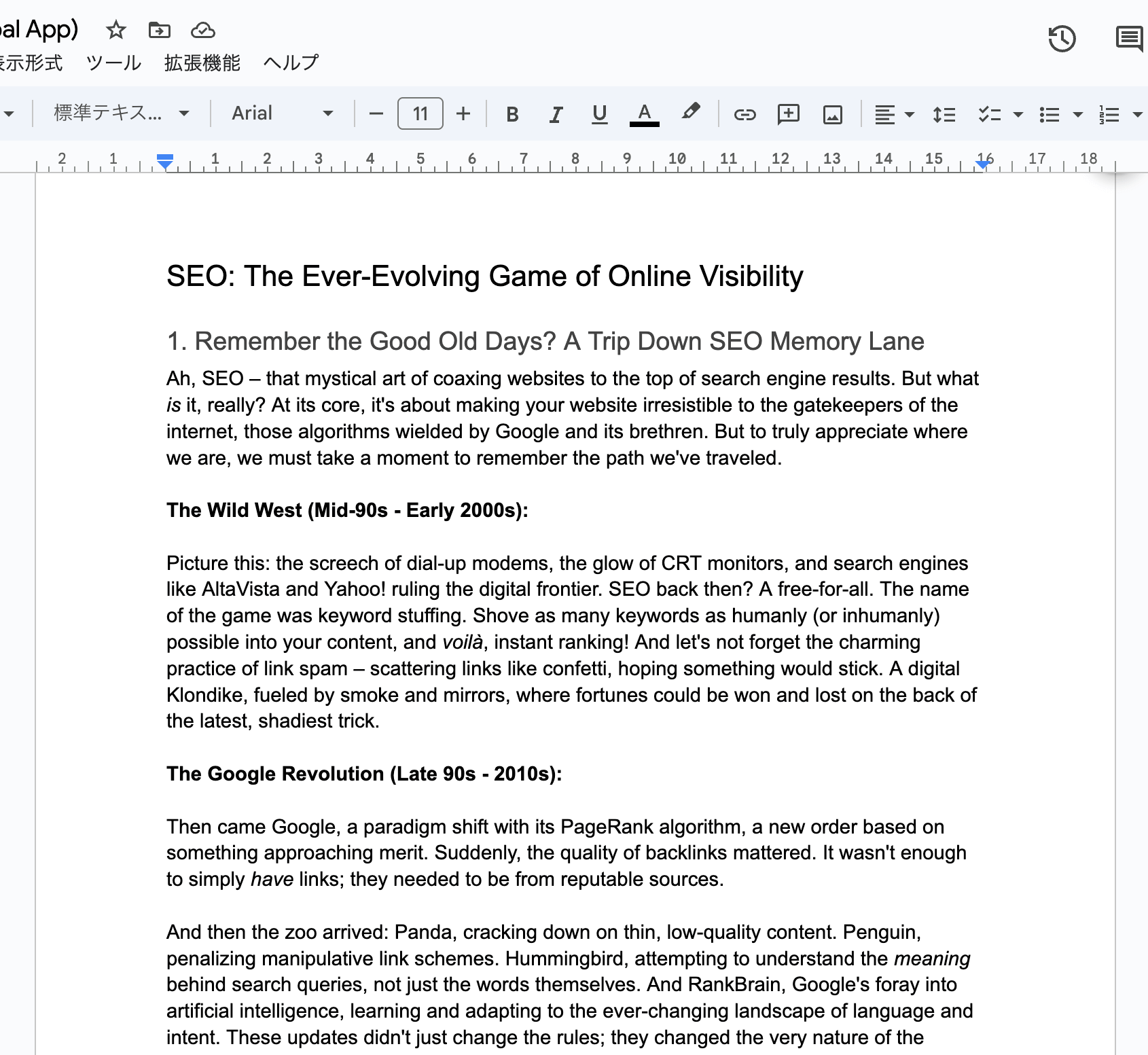

画面上では、真っ白ですが、クリックするとドキュメントが開き、ブログ用のテキストが出力されていました。今回は言語を指定していなかったため英語ですが、日本語で出力することも可能です。

編集したAIミニアプリはGoogleドライブに保存され、共有・公開もできます。

プロンプトでAIミニアプリを作成する手順とコツ

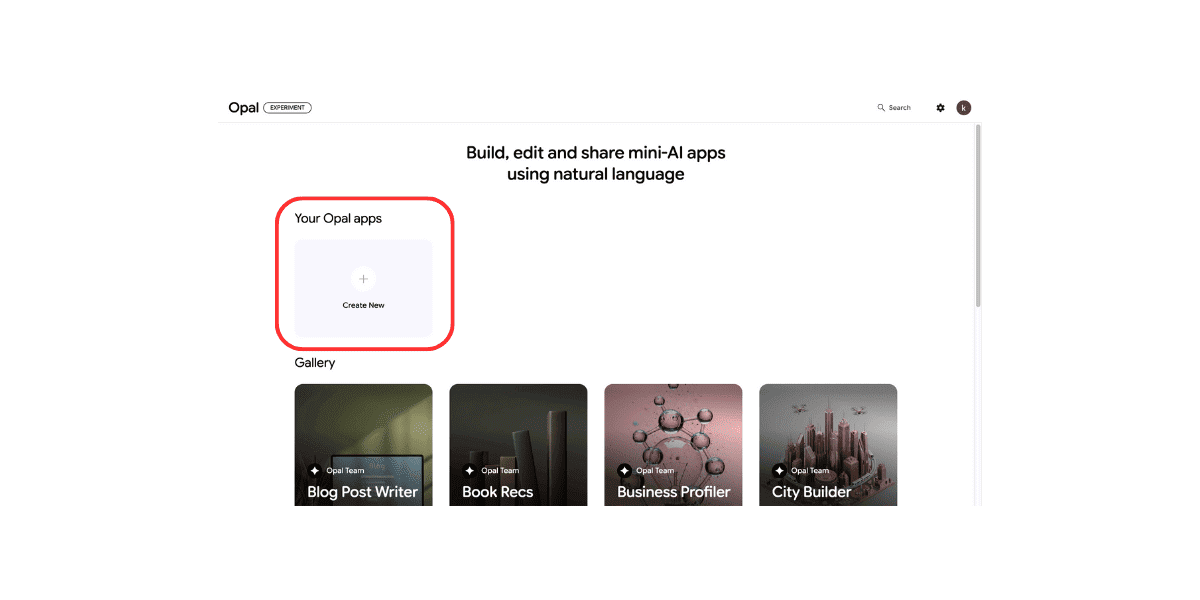

テンプレートを使わず、オリジナルのAIミニアプリも作成可能です。

作りたいAIミニアプリのイメージをプロンプト(指示)で入力して作成する手順を解説します。

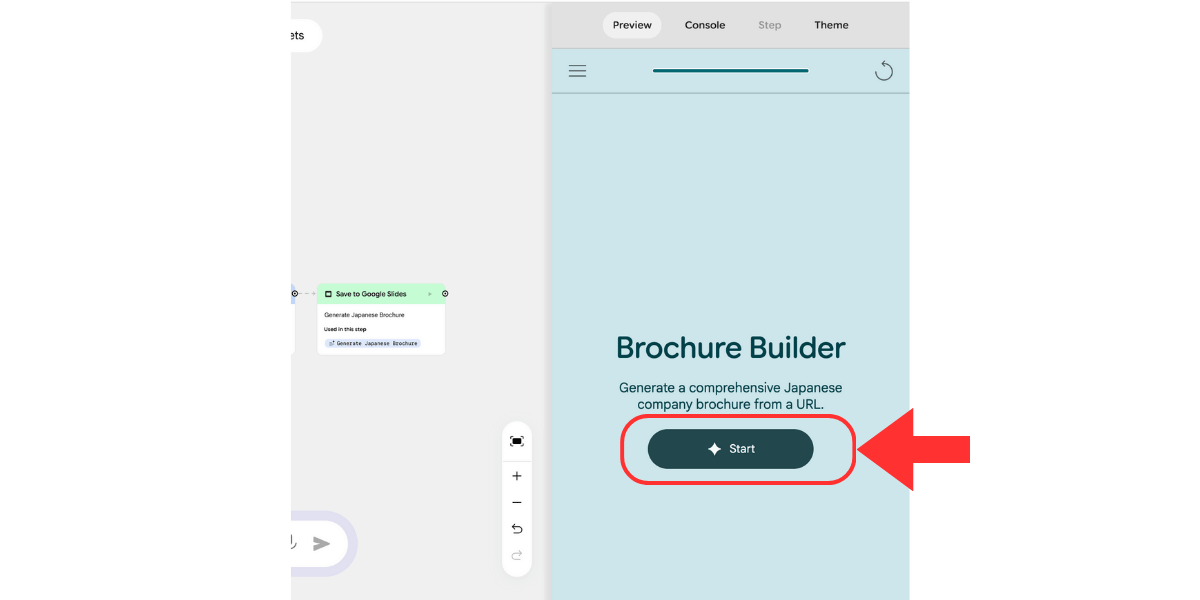

赤枠をクリックする。

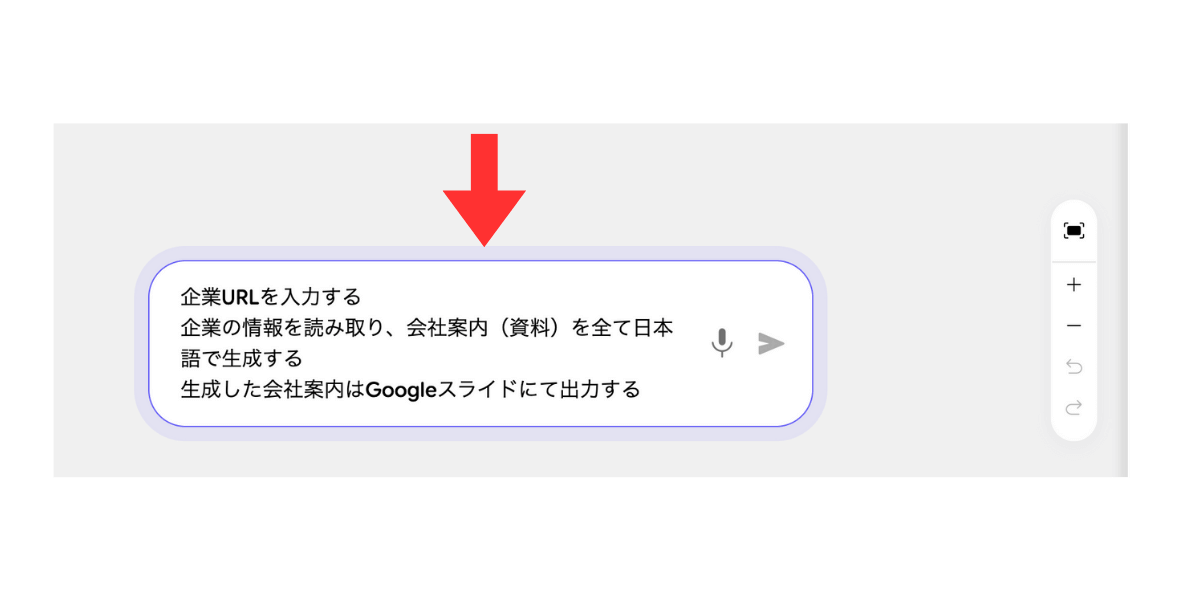

今回は、企業のホームページのURLを入力すると会社案内を作成してくれるAIミニアプリを想定しています。

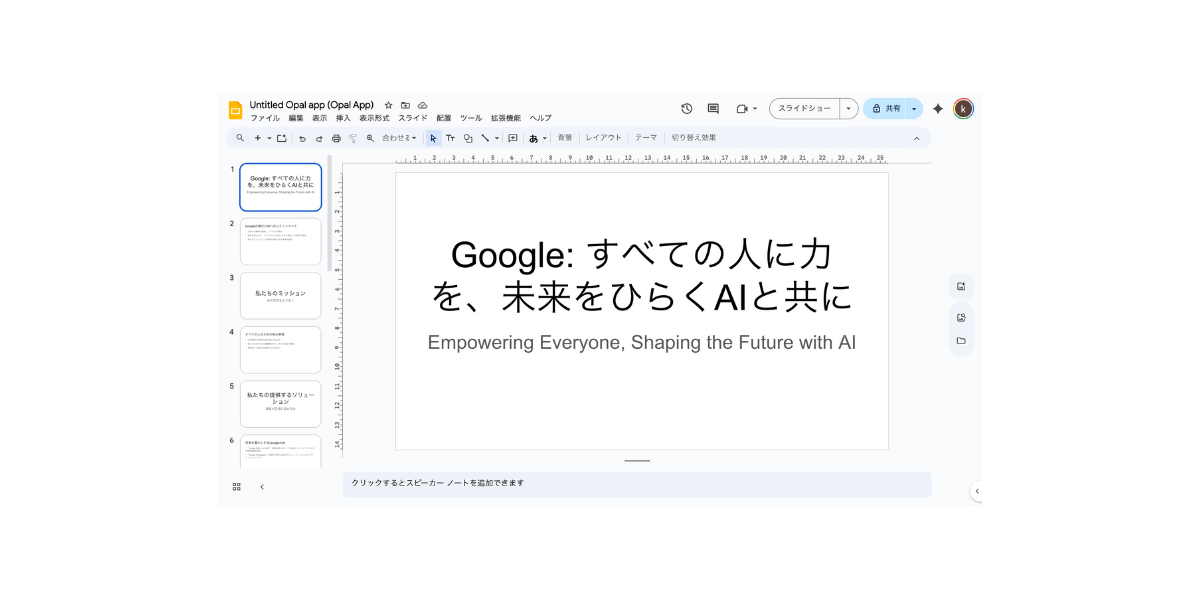

- 企業URLを入力する

- 企業の情報を読み取り、会社案内(資料)を全て日本語で生成する

- 生成した会社案内はGoogleスライドにて出力する

完成したAIミニアプリをテストしてみましょう。今回はGoogleのホームページのURLを入力しました。

修正や確認する必要はありますが、簡易的に作成したAIミニアプリにしては、完成度の高いスライドが出力されました。

精度の高いAIミニアプリを作成するためのコツは、以下の通りです。

| 指示の要素 | プロンプト作成のコツ |

|---|---|

| 入力 (Input) | AIに何の情報(テキスト、ファイルなど)を渡すか定義 |

| 処理 (Process) | 入力された情報をどのように処理・生成・変換させたいか指示 |

| 出力 (Output) | 箇条書き、表、文章など、最終的な出力形式を明確化 |

AIへの指示は「入力」「処理」「出力」の3つのステップを意識して入力すると、イメージと近いAIミニアプリが作成できるでしょう。

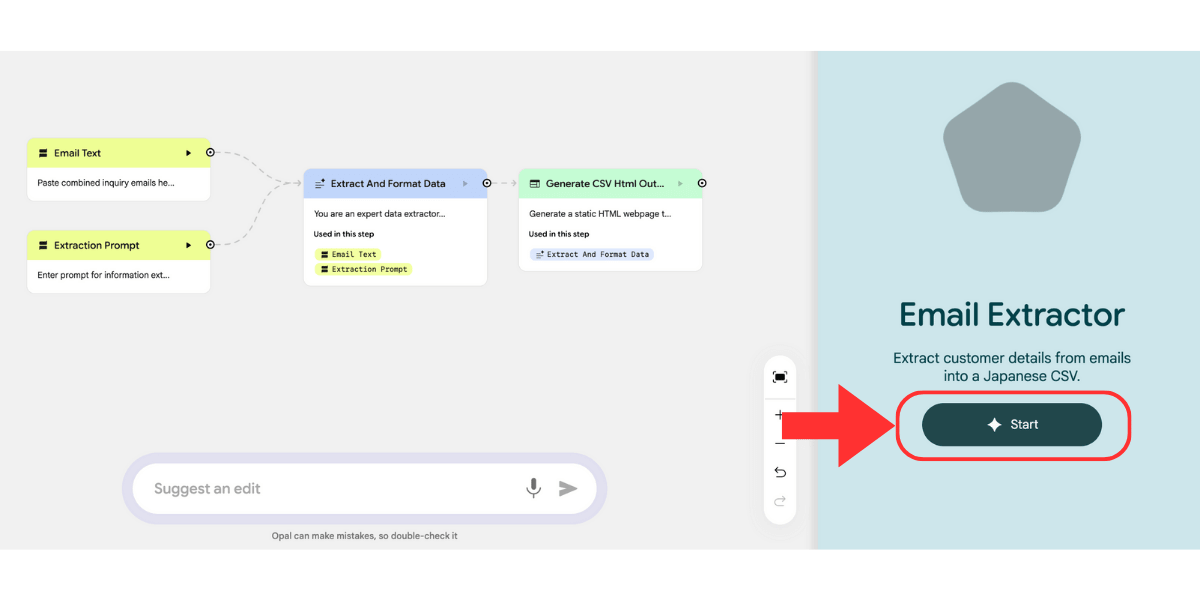

AIミニアプリのビジュアル編集・テスト

プロンプトで生成したAIミニアプリを開くと、左側にAIミニアプリの内部構造の編集画面、右側にAIミニアプリのテスト画面があります。

左側の編集画面で、内部の処理構造をドラッグ&ドロップで変更したり、設定を調整できます。テストする際は右側のStartボタンからデータを入力し、意図した通りの出力結果になるのか試してみましょう。

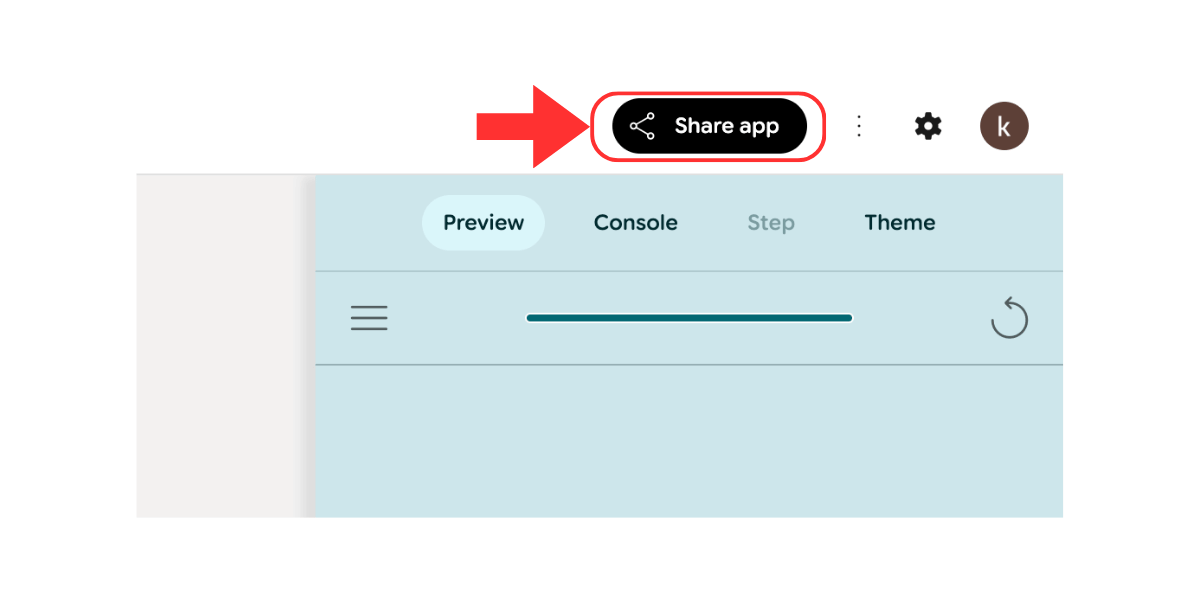

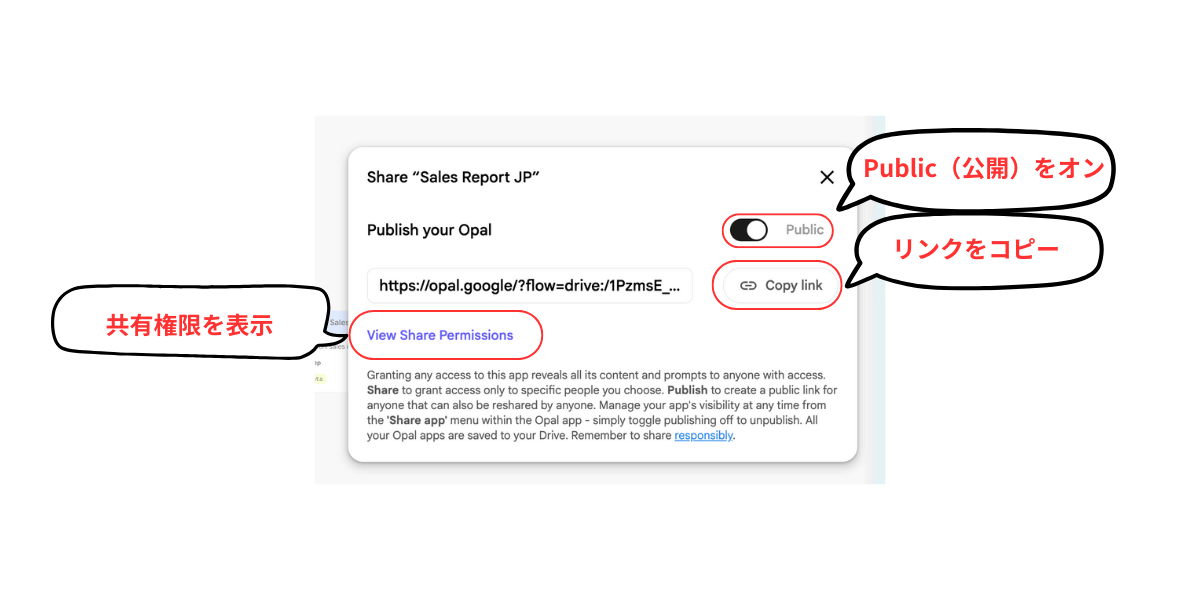

AIミニアプリの共有方法

プロンプトで作成したAIミニアプリは、共有も可能です。共有する方法は以下の通りです。

黒色のShare AppボタンでAIミニアプリを共有します。

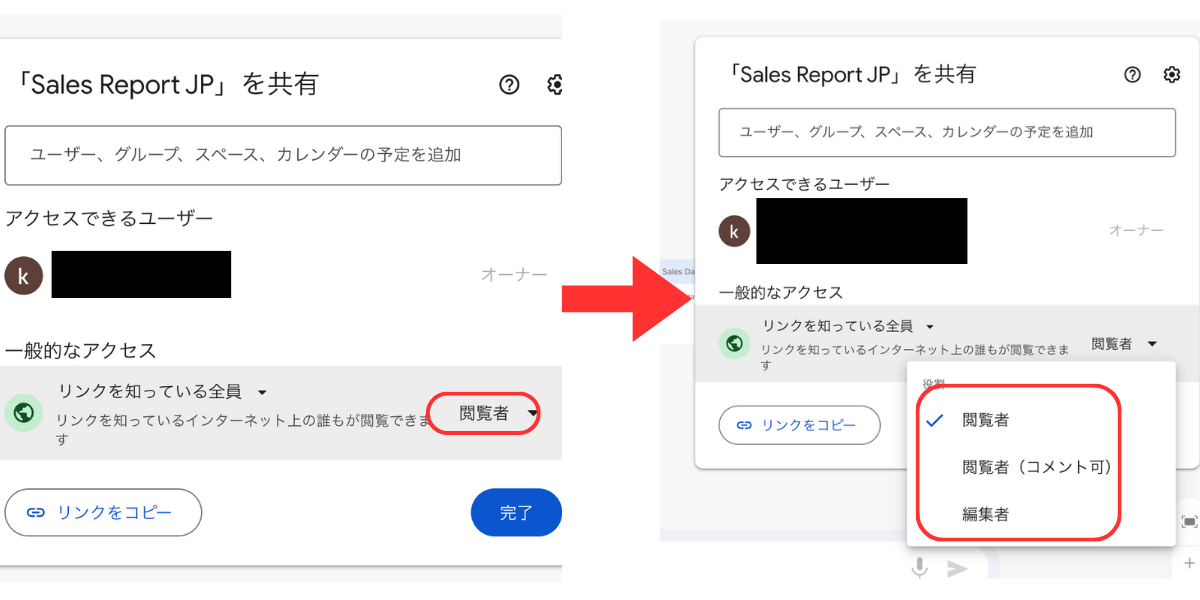

作成したAIミニアプリを共有する場合、Private(非公開)をPublic(公開)にして共有者の権限を設定しましょう。作成したアプリは、リンクをコピーして共有できます。

共有設定では「閲覧のみ・編集(出力によって編集+コメント)」が選べます。

また、リンクを知っている全員に公開するか、制限付きの特定のユーザーのみ共有するなども設定可能です。

勝手に編集されたくない場合、編集権限は与えずに閲覧または、閲覧+コメント権限までにしておきましょう。

AIミニアプリのユースケース例【議事録要約・週次レポート・画像生成】

Opalでは様々な種類のAIミニアプリが作成できます。ユースケースごとの一例をご紹介します。

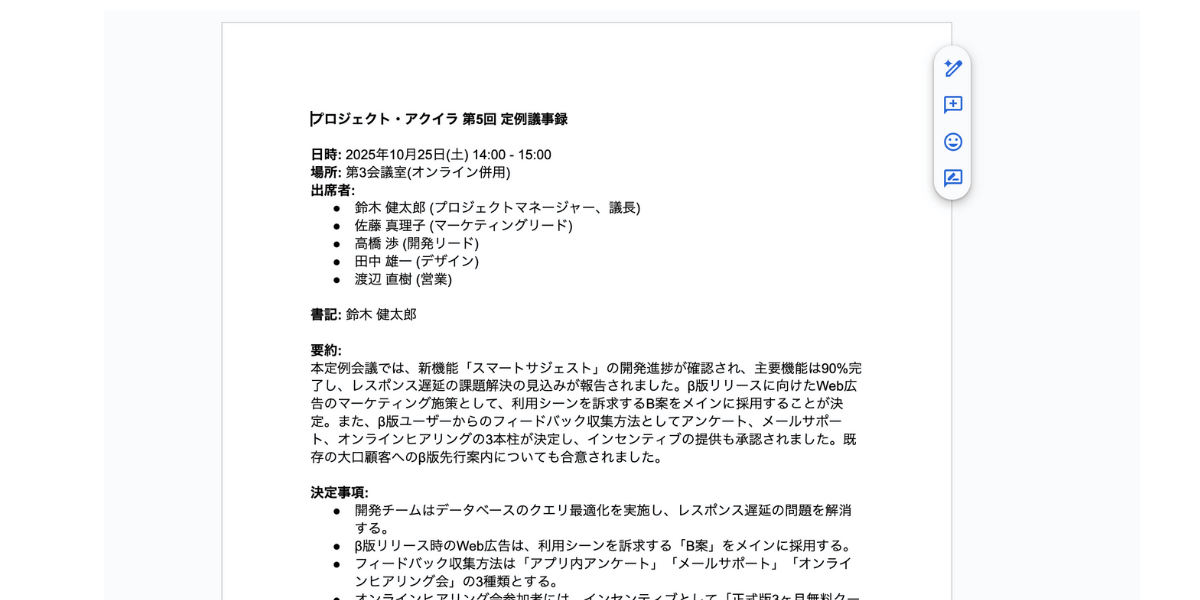

ユースケース1【議事録要約】

議事録を入力すると、要点とタスクを抽出してくれるAIミニアプリの想定です。

入力したプロンプトは以下の通りです。

・会議の録音から文字起こしした長文テキストをドキュメントでお渡しします。

・「入力された議事録を要約し、決定事項と担当者別タスクを箇条書きにしてください」

・出力は全て日本語でドキュメントにお願いします

完成したAIミニアプリに議事録の文字起こしデータを渡すと、要約してドキュメントにまとめてくれました。

要約、決定事項など希望した項目ごとに出力されています。

ユースケース2【週次レポート】

週次の進捗データを入力し、レポートの雛形を作成してくれるAIミニアプリです。

入力したプロンプトは以下の通りです。

・今週の実績(数値や箇条書き)をスプレッドシートにてお渡しします

・「以下のデータに基づき、週次進捗レポートの草案を作成してください。構成は「今週の成果」「課題」「来週の予定」とします」

・出力は全て日本語でGoogleスライドにて出力して下さい

レポートの雛形が一瞬で完成し、報告資料の作成時間を短縮できます。

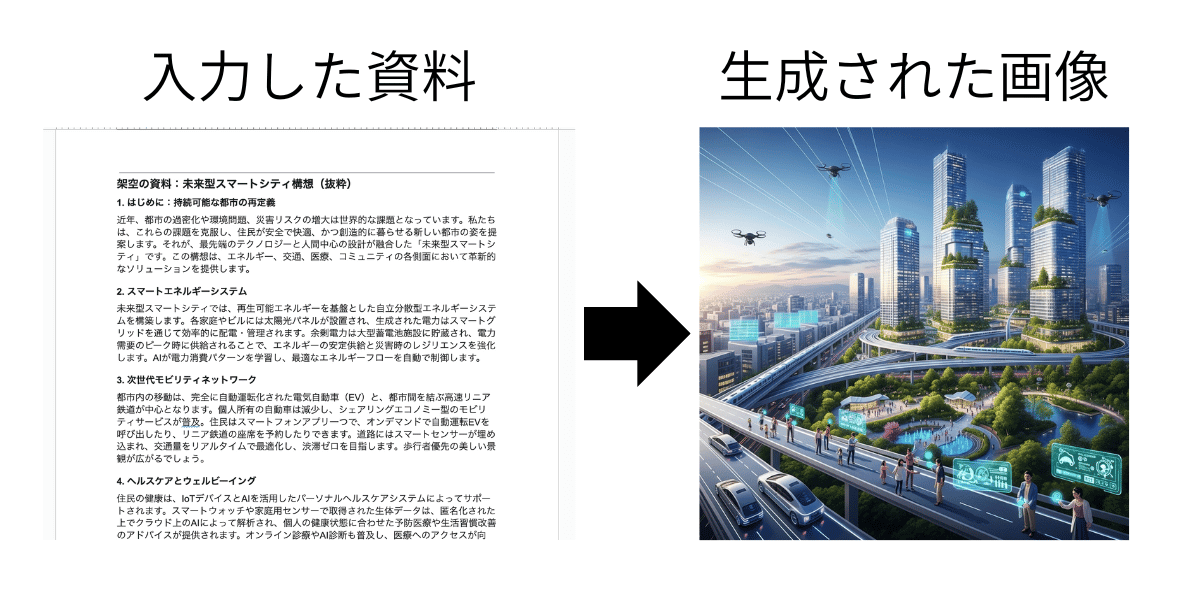

ユースケース3【画像生成】

資料などのデータを入力し、資料に合ったイラストを自動で生成するAIミニアプリです。

入力したプロンプトは以下の通りです。

・ユーザーがアップロードまたは入力した資料(テキスト、レポート、企画書、記事など)

・入力された資料の文脈を理解して、資料の内容を補足・説明するための効果的なイラストのアイデアを決定する。 資料の文脈とユーザー指示に最適なスタイルを選択し、内容を分かりやすく表現したイラストを生成する。

・生成された画像を出力して下さい。今回、サンプルで入力した架空資料のテーマは未来型スマートシティ構想です。イメージに合った画像が生成されました。

Opalは、日常業務で発生するテキスト処理などを効率化するAIミニアプリがプログラミング不要で作成できます。

AIが生成したテキストや数値をGoogle DocsやSlidesで出力先の設定をすれば、様々な業務効率化が可能です。

Google Opalの料金は?

Google Opalの利用料金は、多くのユーザーが関心を持つ点です。

本章では、現在の料金プランと、将来的な変更の可能性、利用する際の注意点を解説します。

現在の料金プラン【ベータ版は無料で利用可能】

2025年11月現在、Opalはベータ版として提供されており、Google Opalの料金プランは発表されていません。

ベータ版の期間中、OpalはGoogleアカウント(個人・Workspace)を持つユーザーであれば無料で利用可能です。

有料化・利用条件の変更に関する可能性

Opalはベータ版(テスト段階)であるため、現在の料金体系・利用条件・提供される機能は、将来的に変更される可能性があります。

正式リリースの際には、機能制限のある無料プランと、より高度な機能(例:より多くのAI処理、高度な連携機能)を含む有料プランなどが展開されるかもしれません。

商用利用やチームで共有する際の注意点

現在のベータ版を商用利用やチームで利用する際には、いくつかの注意点があります。

- 突然の仕様変更や機能停止のリスク

- 生成された内容の正確性・信頼性の担保が自己責任

- チームでの共有時のアクセス権限の適切な管理

- 商用利用に関する規約の将来的な変更

特にベータ版のサービスは、重要な業務プロセスに組み込むと、仕様変更や万が一のサービス停止時に業務が停止するリスクがあります。

また、チームでAIミニアプリを共有する際は、意図しない情報漏洩を防ぐため、アクセス権限(編集者・閲覧者)を慎重に設定しましょう。

Google Opal・Dify・n8nの違いを比較

GoogleのOpalは、AIアプリ開発のDifyや自動化のツールn8nとよく比較されます。

本章では、GoogleのOpalとDify、n8nとの違いや各ツールの特徴や位置付けを解説します。

各ツールの位置付け(Opal:試作・Dify:本格運用向き・n8n:外部との連携)

3つのツールは、想定される用途やユーザー層が異なります。

| 比較軸 | Opal (Google) | Dify | n8n |

|---|---|---|---|

| 想定用途 | AIミニアプリの「試作・共有」 | AIアプリの「本格開発・運用」 | 「外部サービスとの連携・自動化」 |

| 導入難易度 | 低(Googleアカウントのみ) | 低(Cloud版) 中(セルフホスト時) | 低(Cloud版) 中〜高(セルフホスト時) |

| 学習曲線 | 低(直感的な操作) | 中〜高(AIや開発知識が必要) | 中(ワークフローの概念理解が必要) |

| 拡張性/API | (APIに関する情報は未掲載) | 高(API提供、モデル切替可) | 高(API連携、カスタム可) |

| 外部コネクタ | 無し (現状Google内のサービスのみ) | 中程度 (RAG用データソース中心、OAuth対応ツールあり) | 非常に多い |

| 運用/監視 | 不要(Google管理) | 必要(セルフホストの場合) | 必要(セルフホストの場合) |

| コスト | 無料(ベータ版) | 無料(セルフホスト) 有料(Cloud版$59/月〜) | 無料(セルフホスト) 有料(Cloud版€20/月〜) |

| 権限/ガバナンス | 基本的(閲覧/編集の共有) | 詳細設定可能(Cloud版など) | 詳細設定可能 (Enterprise版など) |

| 適正規模 | 個人〜小規模チーム(試作) | 小規模〜大規模(本格運用) | 小規模〜大規模(自動化) |

Opalは導入しやすく、AIのアイデアを素早く試す「試作」におすすめです。

対照的に、DifyはAIアプリの「本格開発・運用」に、n8nは豊富な外部連携機能による「自動化」に特化しています。

Difyの特徴【Opalとの違い】

Difyは、AIアプリ、特にAIチャットボットやRAG(検索拡張生成)の「本格開発・運用」に特化したプラットフォームです。

Difyの最大の強みは、RAG(Retrieval-Augmented Generation)の構築機能になります。

自社のドキュメント(PDFやテキストファイル)をAIに学習させ、その情報源に基づいて回答する高精度なAIチャットボットを開発する技術です。たとえば、社内規定やマニュアルを学習させた問い合わせ対応ボットなどを構築できます。

Opal(ベータ版)は、現時点ではDifyのような高度なRAG構築機能や、AIモデルを自由に切り替える機能は備えていません。

Opalが「手軽な試作」を目的とする一方、Difyは「高機能なAIアプリを開発し、ビジネスに組み込んで運用する」ための専門的なツールと言えます。

n8nの特徴【Opalとの違い】

n8nの強みは、圧倒的な外部サービスとの連携能力による「ワークフロー自動化」です。

数百種類に及ぶ外部サービス(例:Salesforce、Slack、Google Sheets、Gmailなど)のAPIと標準で接続でき、プログラミングを最小限に抑えながら、データを受け渡す一連の作業を自動化します。

n8nでは、「トリガー(きっかけ)」と「アクション(処理)」をノードと呼ばれる部品として視覚的につなぎ合わせ、業務フローの構築が可能です。

Opalが「AIを使った処理そのもの」を簡単に作るツールである一方、n8nは「AIを含む複数の処理」を連携させ、業務プロセス全体を自動化するためのツールになります。

Opal・Dify・n8nの具体的な使い分け

あなたの目的によって、最適なツールは異なります。具体的な使い分けの例を表にまとめました。

| ツール | 想定されるシーン |

|---|---|

| Opal | AIで業務がどう変わるか素早く試したい チーム内で簡易な要約ツールを共有したい プログラミングなしでAIアプリの試作品を作成 |

| Dify | 自社データ(PDFなど)を読み込ませたAIチャットボットを構築したい AIアプリをAPIとして自社システムに組み込みたい 複数のAIモデルを比較・検証しながら開発したい |

| n8n | Gmail受信をトリガーに内容をAIで要約しSlackへ通知したい フォーム送信内容をDBに登録し、AIで処理したい |

Opalでアイデアを試し、より複雑なAI機能や本格的な運用が必要になればDifyを、外部サービスとの連携自動化が主目的ならn8nを検討するなどの使い分けがおすすめです。

まとめ

本記事では、Google Opalの基本的な使い方から料金プラン、Difyやn8nとの違いを解説しました。

Google Opalは、自然言語でAIミニアプリを試作するノーコードツールです。

Gallery(テンプレート)からの簡単な作成方法やプロンプトからの生成方法を参考に、無料のベータ版でAIミニアプリの構築を試してみましょう。