スマートグラスとは、装着することで現実の景色にデジタル情報や映像を重ねて表示できる、次世代ウェアラブルデバイスです。

通知や音声制御だけのものから、AR機能を備えた高度なものまで幅広いタイプがあります。

この記事では、スマートグラスでできることやARグラスとの違い、スマートグラスの一種であるAIグラスの特徴、さらにスマートグラスのメリットとデメリットまでわかりやすく解説します。

スマートグラスとは?

現実の景色にデジタル情報を重ねて表示できるスマートグラスは、次世代の情報端末として注目を集めています。

スマートグラスの基本構造やタイプの違い、さらにARグラス・AIグラスとの関係についてわかりやすく紹介します。

スマートグラスの基本構造と見え方

スマートグラスは、メガネ型のフレームにさまざまな電子機能を組み込んだウェアラブル機器です。

レンズがディスプレイ代わりとなり、視界に文字や画像、ナビ情報などを重ねて表示します。周囲を見ながら必要な情報を確認できます。

フレームには、カメラやマイク、スピーカーが搭載されたスマートグラスがあります。

写真や動画の撮影を音声で指示をしたり、通話したりも可能です。耳をふさがないスピーカータイプにより、周囲の音を遮断せずに安心して使えます。また、周囲の映像を解析して、物体・文字・人物などを認識する機能にも使われます。

機種によっては加速度センサーやGPS、視線を検知するセンサーなども組み込まれていて、動き・位置・視線などをもとにした操作や情報取得ができます。

このような機能が組み合わさることで、手を使わずに直感的な操作や情報の取得を可能です。

スマートグラスの主なタイプ

スマートグラスにはいくつかのタイプがあり、用途や使い方によって分類できます。

| 項目 | タイプ | 特徴 | |

|---|---|---|---|

| 通知の形式 | ディスプレイ非表示型 | 音声での通知受け取りがメイン | |

| ディスプレイ表示型 | 片眼型 | 軽量で視界を妨げにくい | |

| 両目型 | 没入感のある映像表示が可能 | ||

| 情報伝達の仕組み | スマホ連携型 | スマホと連携して情報を伝達 | |

| スタンドアロン型 | 単独で稼働 | ||

| 利用者 | 個人向け | 日常生活・エンタメ向け | |

| 業務向け | 現場作業・遠隔支援など | ||

なお、現在はスマホ連携型が主流で、単体で動作するスタンドアロン型は少数派です。

スマートグラスとAR・AIの関係

スマートグラスは、大きく見るとARグラスやAIグラスを含む広いカテゴリに分類されます。

ARグラスは、スマートグラスの中でも視界に立体的な情報を重ねて表示するタイプで、現実空間にデジタル情報を重ねる「拡張現実(AR)」機能が特徴です。

一方AIグラスは、人工知能を使って情報を解析したり会話や画像を認識するタイプで、知的なアシスト機能を重視しています。

スマートグラスという大きな枠の中に、AR表示を重視するARグラスと、AIによるサポートを重視するAIグラスが含まれるという関係になっています。

スマートグラスでできること

スマートグラスは、個人用とビジネス用の両方で活用できる多機能なデバイスです。

ここでは主な活用内容と注意点、代表的な活用シーンを紹介します。

個人でできること

スマートグラスを使えば、映像視聴や写真・動画の撮影、通話や音楽再生などがハンズフリーで行えます。

さらにリアルタイム翻訳やナビゲーション、SNSへの投稿といった機能を備えているものもあります。

映像や情報に没入できる体験や、手を使わずに日常の記録を簡単に残すなどが可能になります。

その一方、バッテリーの持ち時間やカメラによるプライバシーへの配慮、視力補正が必要な場合の対応といった点に注意が必要です。

ビジネスでできること

ビジネスシーンでは、製造・建設・保守点検といった現場作業、災害対応や観光案内、イベントなどの屋外業務、運転支援や物流といった移動中の作業、そしてリモート会議やプレゼン共有など、多岐に渡る活用ができます。

たとえば現場作業員が見ている映像を本社から確認して指示を出す遠隔支援、作業手順を視界に表示させる手順表示、画面共有などが可能です。

社員教育や技術継承、安全性向上など、様々な目的で活用でき、作業効率の向上・人材不足への対応・品質の担保といった価値が得られます。

ただし、端末管理(MDM)や総保有コスト(TCO)、安定したネットワーク環境の確保といった運用面での注意が必要です。

現場作業での活用事例

スマートグラスの活用事例を見ていきましょう。

TOPPANデジタル株式会社とセントケア・Replus株式会社は、スマートグラスを活用した訪問看護支援の実証実験を実施しました。

訪問看護師と医師がスマートグラス通じて、リアルタイムで情報共有をしながら処置をすることが可能です。

的確な診察と看護師の負担軽減にもつながり、過疎地での活用や人手不足の解消にも期待できます。

本実証では、TOPPANデジタルが提供するスマートグラスによる遠隔作業支援サービス「RemoPick®(リモピック)」を使用。患者の自宅で訪問看護にあたる看護師がスマートグラスを装着し、クリニックの医師と、遠隔から患者の様子をリアルタイムで共有し診察や処置を行いました。医師は、看護師の見ているスマートグラス越しの映像を基にポインター機能を使用し明確に指示ができることや、看護師は両手が自由に使えることなどから、遠隔からの医師の指示を聞きながら、同時に患者への処置を行うことができました。

出典:PR TIMES

セイコーエプソンでは、以下のように自社の業務用スマートグラス「MOVERIO」を自社事業所の業務改善に活用しています。

出張や外出で対応していた修理箇所の確認作業が、スマートグラスを使うことで自席にいながら確認したい部分を正確に把握できるようになりました。

手間や作業時間、出張費の削減など、会社にとっても大きなメリットがあります。

イコーエプソン 富士見事業所 技術開発本部 分析CAEセンターの事例だ。分析CAEセンターは、同社の試作品や製品、故障品などの検査/分析の依頼を各拠点から受けて実施する部署となる。依頼の中には表面分析や断面観察を必要とするものがあるが、電話やメールでは分析してほしい位置を正確に把握することが難しく、外出対応せざるを得ないケースもある。この問題を解決するためにMOVERIOを導入。分析担当者目線での検査対象の映像を遠隔地にいる依頼者と共有しながらコミュニケーション可能となり、数分以内に正確な位置を確認し、すぐに分析作業に取り掛かれるようになった。

出典:EPSON(スマートグラス活用最前線)

スマートグラスとARグラスの違い

スマートグラスとARグラスは、仕組みやユーザーが得られる体験に大きな違いがあります。

どのグラスが自分に適しているのかを判断していきましょう。

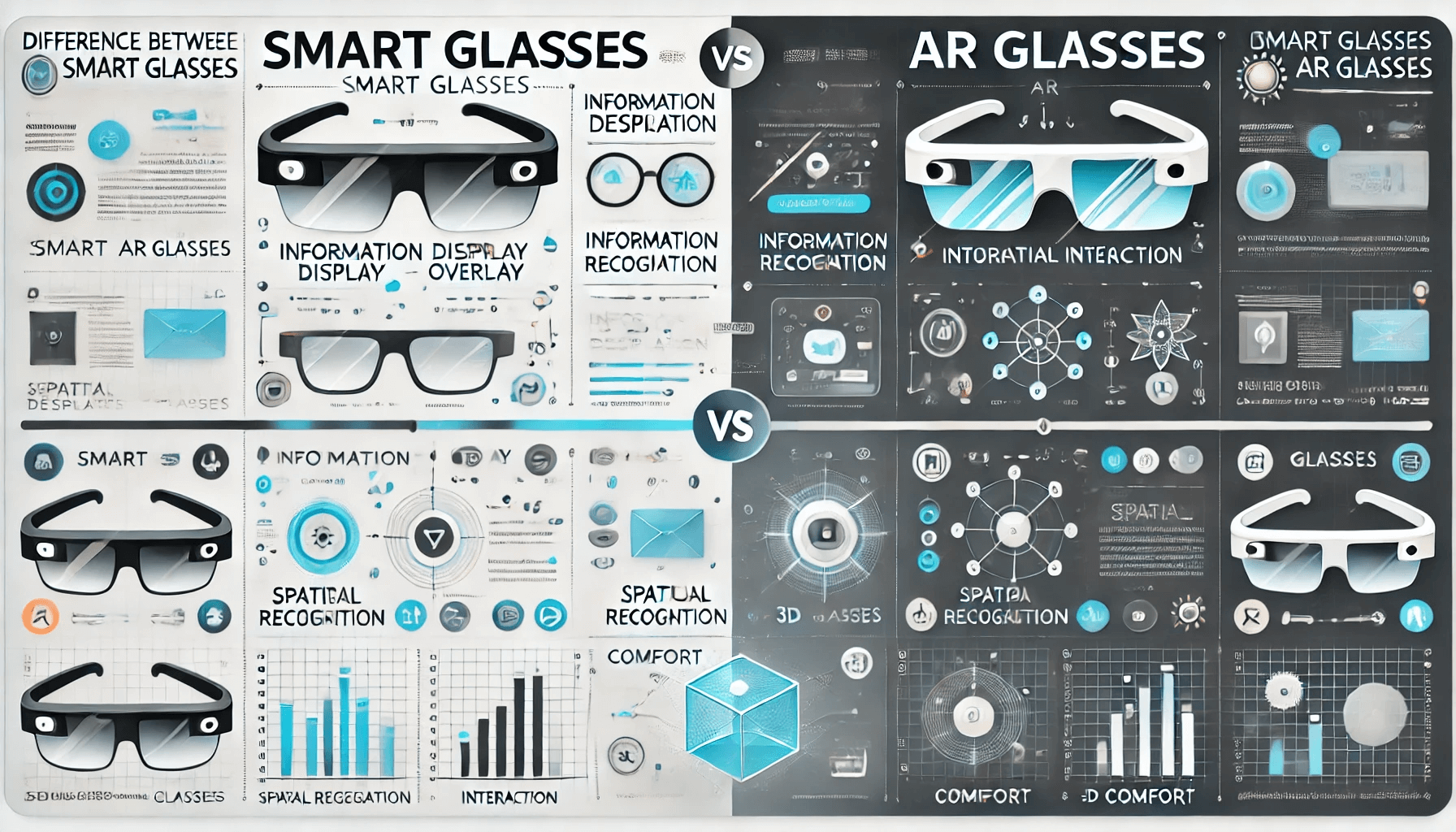

表示と空間認識の違い

スマートグラスは文字や画像などを視界に重ねて表示するだけの機種が多く、通知や撮影などシンプルな機能にとどまるものが大半です。

一方、ARグラスは、現実の視界に3Dオブジェクトや情報を重ねて表示できるメガネ型デバイスで、センサーやカメラで周囲を認識し、仮想映像や操作可能なオブジェクトを空間上に配置できます。

指や視線のジェスチャーで指示を与えるなど、高度で直感的な操作が可能です。

ARグラスは空間認識と表示能力が高く、先端的でプロフェッショナルな用途に向いている点が、スマートグラスとの大きな違いです。

想定用途と体験の違い

スマートグラスとARグラスでは、想定されている用途や体験にも違いがあります。

スマートグラスは通知や情報表示を中心に、手を使わずに作業指示を受けたり情報を素早く確認したりする用途に適しています。

一方、ARグラスは現実空間にデジタル情報を重ね合わせ、オブジェクトの操作や位置合わせといった作業を可能にする点が特徴です。

建設や製造の現場では設計データと実物の照合に活用され、医療分野では手術支援、教育や観光では臨場感のある学習やガイド体験を提供するなど、空間と直接やり取りできるデバイスとして導入が広まっています。

選び分けのポイント

スマートグラスとARグラスのどちらを選ぶかは、目的によって決まります。

情報を表示したいのか、空間内で操作したいのかを考えたうえで、視野角(FOV)、装着性、接続方式(有線/無線)などの要素も比較することが大切です。

| 項目 | スマートグラス非表示型 (Ray-Ban Metaなど) | スマートグラス表示型 (XREAL Airなど) | ARグラス (HoloLens 2など) |

|---|---|---|---|

| 主な用途 | 音声操作/撮影/AI対話 | 映像視聴/情報表示 | 3D作業/業務支援/空間コンピューティング |

| ディスプレイ | 音声中心 | 2D表示 | 空間3D |

| 重量 | 軽い | やや重い | 非常に重い |

| バッテリー | 比較的長い | ホスト給電中心 | 短め |

| 接続方式 | Bluetooth中心 | USB-Cなど | スタンドアロン/有線 |

| AIアシスタント | あり | 一部の製品で対応 | OS/アプリ統合AIあり |

| 空間認識 | なし | 一部の製品に限定 | 高度な空間認識 |

| 視野角 | 該当せず | 狭い | 狭い |

| 度付き対応 | レンズ交換可 | インサートレンズ | スペーサーなどで調整 |

スマートグラスとAIグラスの関係

AIグラスは、スマートグラスに人工知能を組み合わせることで、音声操作や画像認識など、より高度で賢い体験を実現するためのデバイスです。

ここではAIグラスの特徴や、ARグラスとの関係、国内で利用する際の注意点について説明します。

AIグラスの特徴

AIグラスは、人工知能を活用した機能を備えたスマートグラスの一種です。音声操作に対応しており、話しかけるだけで操作や情報取得ができます。

また、カメラで撮影した映像をもとにした画像認識機能を備え、目の前の物体・文字・人物などを識別できます。

視覚情報は多くの場合クラウドに送信され、要約・翻訳・検索・記録などの処理が行われます。

グラス本体に高性能な処理能力を搭載するのではなく、一般的な機種ではスマートフォンやクラウド側に処理を任せる設計になっているため、小型・軽量で長時間装着しやすいことも特徴です。

AIスマートグラスとARグラスの関係と今後

AIスマートグラスは、音声入力や視覚認識、翻訳や要約といった機能を中心に発展しています。

MetaのRay-Ban Metaシリーズもその代表例で、音声やカメラによる情報取得が可能です。

2025年には新モデル「Ray-Ban Display」が発表され、右目レンズ内にディスプレイを搭載し、通知やメッセージ、翻訳などを表示できるようになりました。

あわせて手首の筋電位を読み取る「Meta Neural Band」も公開され、指のわずかな動きで操作できる直感的な入力方法が示されています。

一方で、ARグラスは現実空間に3Dオブジェクトを重ね合わせる技術を核としており、AIによる柔軟な認識や生成と本格的な統合は完全に統合されているわけではありません。

Meta も「ディスプレイAIグラス」と「ARグラス」を区別しており、消費者向けにはまず情報表示型のモデルを展開しています。

今後は、AIが視界を理解しAR技術で空間に情報が配置され、音声や視線、指の動きで操作できるような、より自然で高度な体験に進化していくと考えられます。

Metaは拡張現実(AR)と仮想現実(VR)の最先端技術の進歩にも全力で取り組んでおり、これらの技術がAIと出会う場所、それがメタバースです。

Metaの描く将来のビジョンは、どこにいても誰でも、キャラクターやシーン、あるいはワールド全体を想像し、ゼロから創造できるような世界です。まだやるべきことはたくさんありますが、前進しています。実際、今日Meta AIに質問するのと同じくらい簡単に、魅力的な3Dコンテンツを作成できるようになる日はそう遠くありません。そしてそれは、InstagramやFacebookなどのプラットフォームで目にする画像や動画だけでなく、VRやARの可能性にも変化をもたらすでしょう。

出典:Meta Connect 2025:AIグラスの進化、メタバースなどの最新情報

スマートグラスの国内利用における注意点

スマートグラスを日本国内で利用する際には、いくつかの注意点があります。

必ず確認してほしい点は、技術基準適合(技適)マークを取得しているかどうかです。

海外で販売されている製品の中には、技適未取得のため日本国内では正式に流通していないものが多くあります。

技適マークがない製品を国内で無線通信に使うと、電波法に違反するおそれがあります。

また、使用できる段階になっても、他人の個人情報やプライバシーを無断で記録・撮影しないように注意が必要です。

公共の場などでは、撮影マナーを守って周囲に配慮することが大切です。

スマートグラスのメリットとデメリット

スマートグラスは便利で先進的なデバイスですが、導入にはメリットとデメリットの両面を理解することが欠かせません。

スマートグラスを活用することによって得られる利点や直面しやすい課題、さらに購入時に確認しておきたいポイントを紹介します。

スマートグラスのメリット

スマートグラスには、ハンズフリーで操作できることによる利便性や、生産性・安全性の向上、そして映像や情報に没入できる体験といった多くのメリットがあります。

ビジネス分野では、作業手順を視界に表示して効率化したり、現場と遠隔地をつないで指示を出すことで移動を減らしたりするなど作業時間の短縮や出張コストの削減につながる事例が増えています。

また、視線のモニタリングや注意喚起表示などを通じて、事故やヒューマンエラーを減らすことも可能です。

日立ソリューションズでは、故障などのトラブル対応のシーンでスマートグラスを活用し、遠隔地からテキストを送信したり、スタンプなどで該当箇所を的確に指示したりすることで、事故を減らす取り組みをしています。

こうした成果は投資対効果(ROI)の向上にもつながっています。

2つ目の適用シーンは故障などのトラブル対応だ。現場の作業員がスマートグラスをかけていれば、作業者と同じ目線の現場画像を遠隔地でもリアルタイムに共有することができる。事務所にいる管理者は現場の映像を確認しながらテキストで指示を出したり、スタンプや自由描写で確認すべき該当箇所を的確に伝えることができる。現場の作業者はスマートグラスのレンズに透過性の画面が見えるので、現場と画面を重ね合わせて見ることで間違うことなく安心して作業を進められる。

出典:日立ソリューションズ|ITを活用した安全管理で労働災害ゼロをめざす

スマートグラスを個人で利用する場合は、日常生活がより豊かになるような使い方が期待できます。

見ている風景を写真や動画で撮影して友人とシェアしたり、リアルタイム翻訳やナビ機能を使ったり、3D映像を楽しんだりするのです。

スマートグラスのデメリット

スマートグラスには多くの利点がある一方でいくつかのデメリットもあります。

まず装着感の問題があります。本体が比較的重く、長時間装着すると疲れやすくなります。

視力補正に対応していない機種も多いため、目の悪いユーザーはメガネやコンタクトとの併用が必要です。

バッテリー持ちが短いことも課題で、現状丸一日使い通すには難しいです。

さらに、カメラやマイクを使用する際にはプライバシーに配慮することが求められます。

また、防塵性や防水性が十分でない製品もあり、雨天や粉じんの多い環境などでは使用が制限されることがあります。

スマートグラス購入時の注意点

スマートグラスを購入する際は、目的に合った機種を選ぶためにいくつかのポイントを確認することが大切です。

まず、自分が求める用途に合っているかを確認します。

通知や情報表示が中心なら表示型、空間に3Dオブジェクトを重ねて操作したいならAR型を選ぶとよいでしょう。

次に、長時間装着しても負担にならない装着性や、自分の視力に合わせられる視力補正対応の有無も重要です。

また、スマートフォンやPCとどのように接続するのか(有線か無線か)、どのアプリと連携できるかもチェックが必要です。

業務利用の場合は、複数台を一括管理できるMDM(モバイルデバイス管理)対応かどうかも確認しましょう。

さらに、購入費用だけでなく、周辺機器・ソフトウェア・保守費用・運用にかかる手間などを含めた総保有コスト(TCO)も考慮することも、忘れてはいけません。

まとめ

スマートグラスには、空間を認識して3D表示するARグラスと、AIによる解析や対話を重視するAIグラスがあり、用途や体験できることに違いがあります。

スマートグラスは、通知確認・映像視聴・遠隔支援などビジネスシーンにおいても幅広く活用されています。

個人・業務双方で利便性や生産性を高めるメリットがある一方で、バッテリーや管理コストなどのデメリットもあります。

購入前には、技適マークの取得有無を必ず確認した上で、使用目的に合わせたスマートグラスを選択しましょう。