ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)を使うと、一つの会話を枝分かれさせ、複数の方向で議論や検討を同時に進められます。

本記事では、ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)の仕組みや使い方、具体的な活用例を解説し、作業効率や発想力向上につなげる方法を紹介します。

ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)とは?

ここでは、ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)の基本的な仕組みと目的を説明しています。

会話を枝分かれさせることで、複数の方向に議論を展開できる点が特徴です。

会話分岐機能(ブランチ)の概要

ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)とは、過去のメッセージから新しい会話の流れを作れる機能です。元の会話はそのまま残るため、途中から別の方向に議論を展開できます。

一つのテーマについて「賛成」「反対」「中立」といった立場をそれぞれ分岐させれば、複数の案を独立して整理・比較できます。

分岐ごとに会話が整理されるので、情報が混ざらず見やすく管理できるのも特徴です。

この仕組みにより、従来の「一方向の会話」よりも柔軟で深い議論が可能になります。

- 複数の視点を効率よく比較できる

- 発想を広げながらも元の流れを崩さず試せる

- 意思決定やアイデア出しをスムーズに進められる

現在は、Webブラウザ上でログインしたユーザーであれば誰でも利用できる機能です。

従来の直線的な会話との違い

従来の会話では、1テーマ1視点での会話がメインです。

同じチャット内で別の視点の会話を始めると以前の提案に戻れなくなったり、新たにチャットを立ち上げると前提条件から指示し直す必要があったり、複数案の同時検討や効率的な比較が難しく、議論の幅が制限されがちでした。

一方、ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)を使うと、同じ会話から複数の案を派生させて、並行して検討することができます。

今までの会話の流れは維持されつつ、別チャットとして整理された状態で表示されるため、必要な視点にすぐ切り替えることができます。過去の発言を遡って比較する手間や情報を見落とすリスクも減り、意思決定や作業のスピードを高めることが可能です。

再生成・新規チャットとの違い

ChatGPTには、会話の進め方を柔軟にするための機能として「再生成」「新規チャット」もあります。それぞれの特徴を理解することで、効率的に活用できます。

再生成は、直前の回答だけをやり直したいときに使います。会話の流れ自体は残るので、必要に応じて別の答えを試すことができますが、複数の案を並行して管理することはできません。

新規チャットは、これまでのやり取りをリセットして、まったく新しい話題をゼロから始めたいときに便利です。過去の情報は引き継がれないため、複数の案を整理したり並行して検討したりするのには向きません。

情報を整理しながら比較したいときは分岐機能を、回答だけを差し替えたいときは再生成、まったく新しい話題を始めたいときは新規チャットを使うと使い分けがしやすくなります。

ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)を作成する方法

ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)を実際に使う流れを紹介します。

ブランチを作成することで、元の会話を残しつつ複数の視点を展開でき、アイデア検討や情報整理をより効率的に進められるようになります。

現在は、Webブラウザでログインしたユーザーであれば誰でも利用できます。

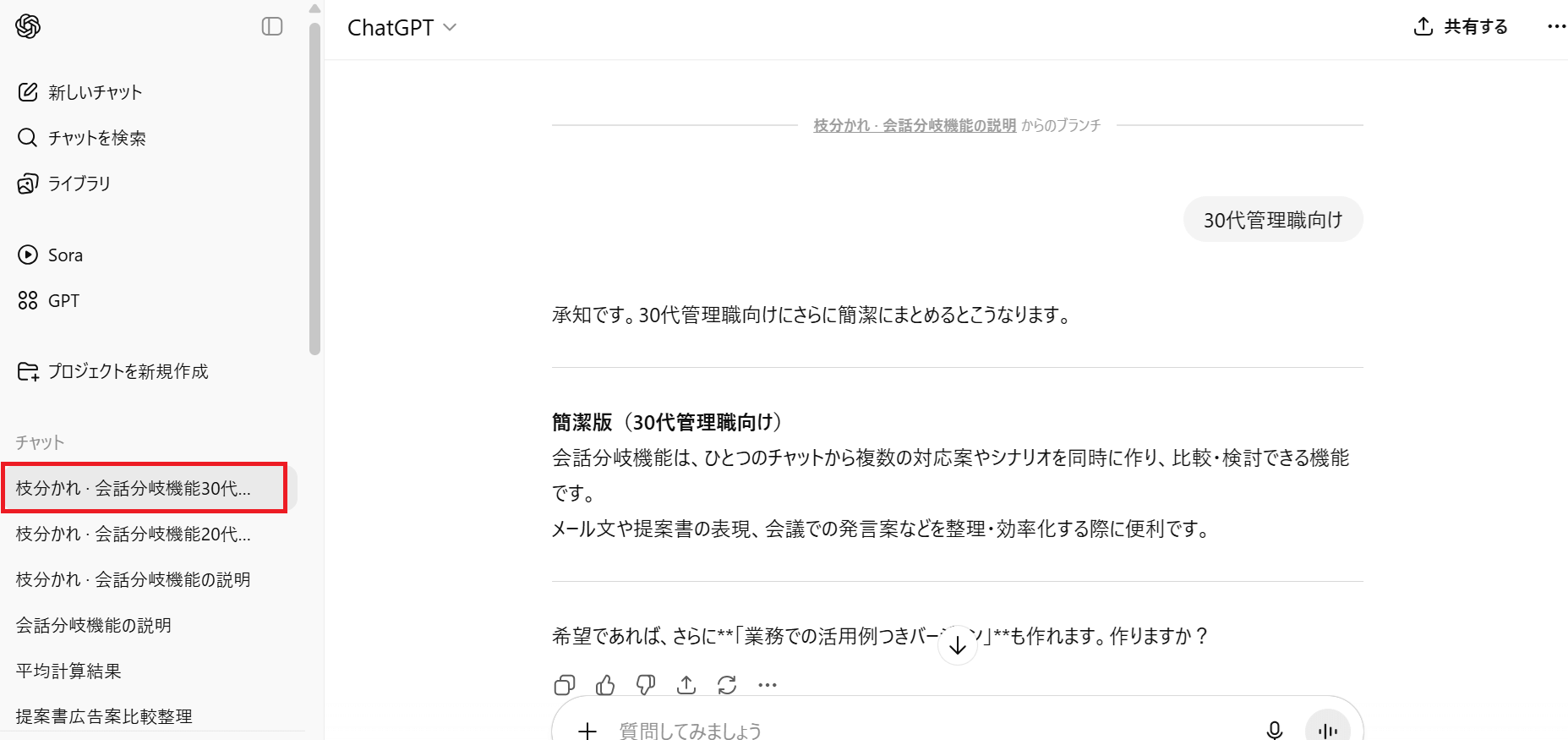

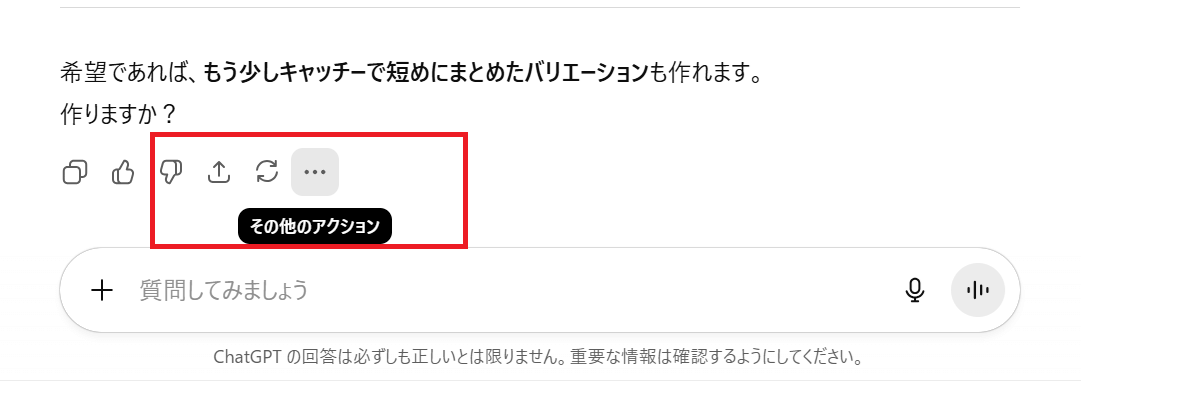

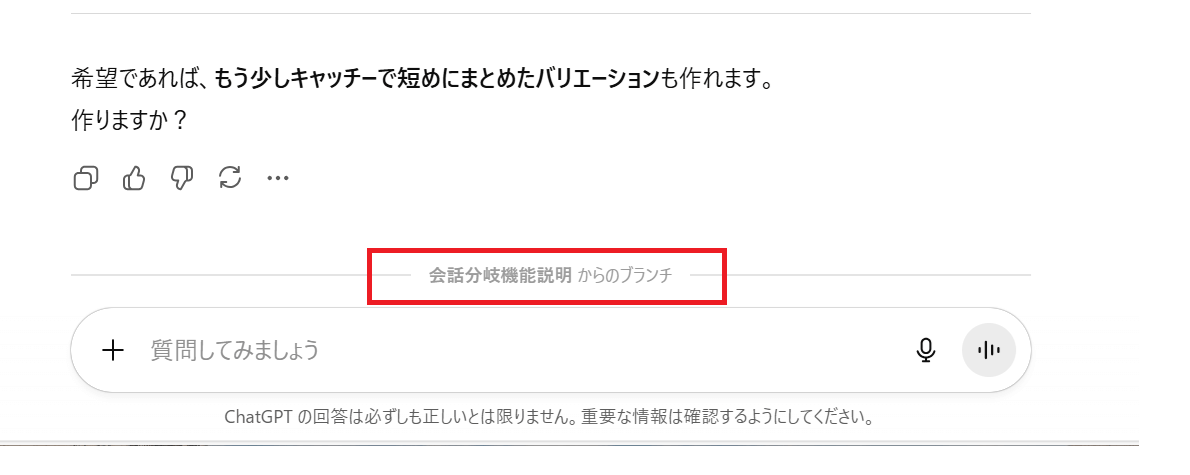

ChatGPTからの応答メッセージの下にある 「…」をクリック。

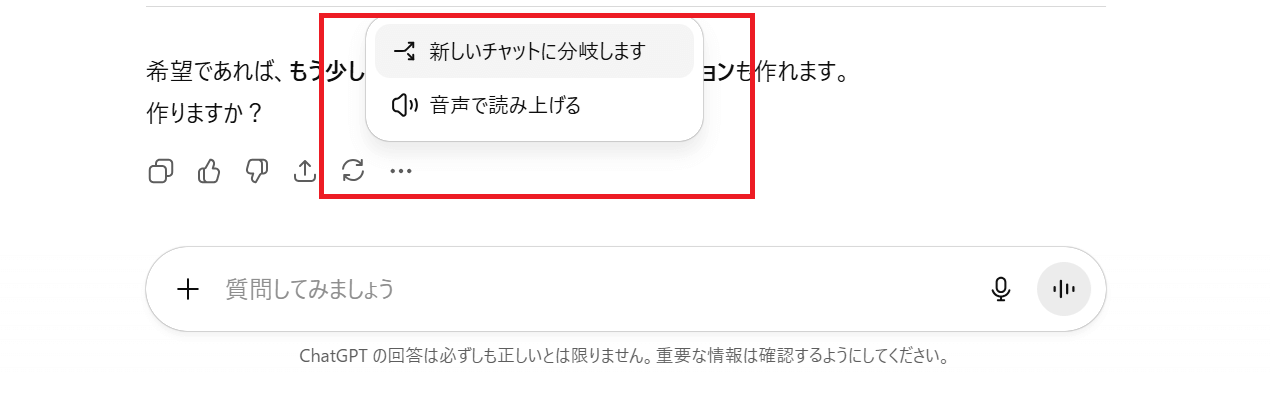

表示されたメニューの中から 「新しいチャットに分岐します」 を選択。

分岐先の新しいチャット画面が開きます。

元の会話内容を保持したまま、別の案や視点で議論や検討を進めることができます。

必要に応じて、別の分岐チャットも同じ手順で作成できます。

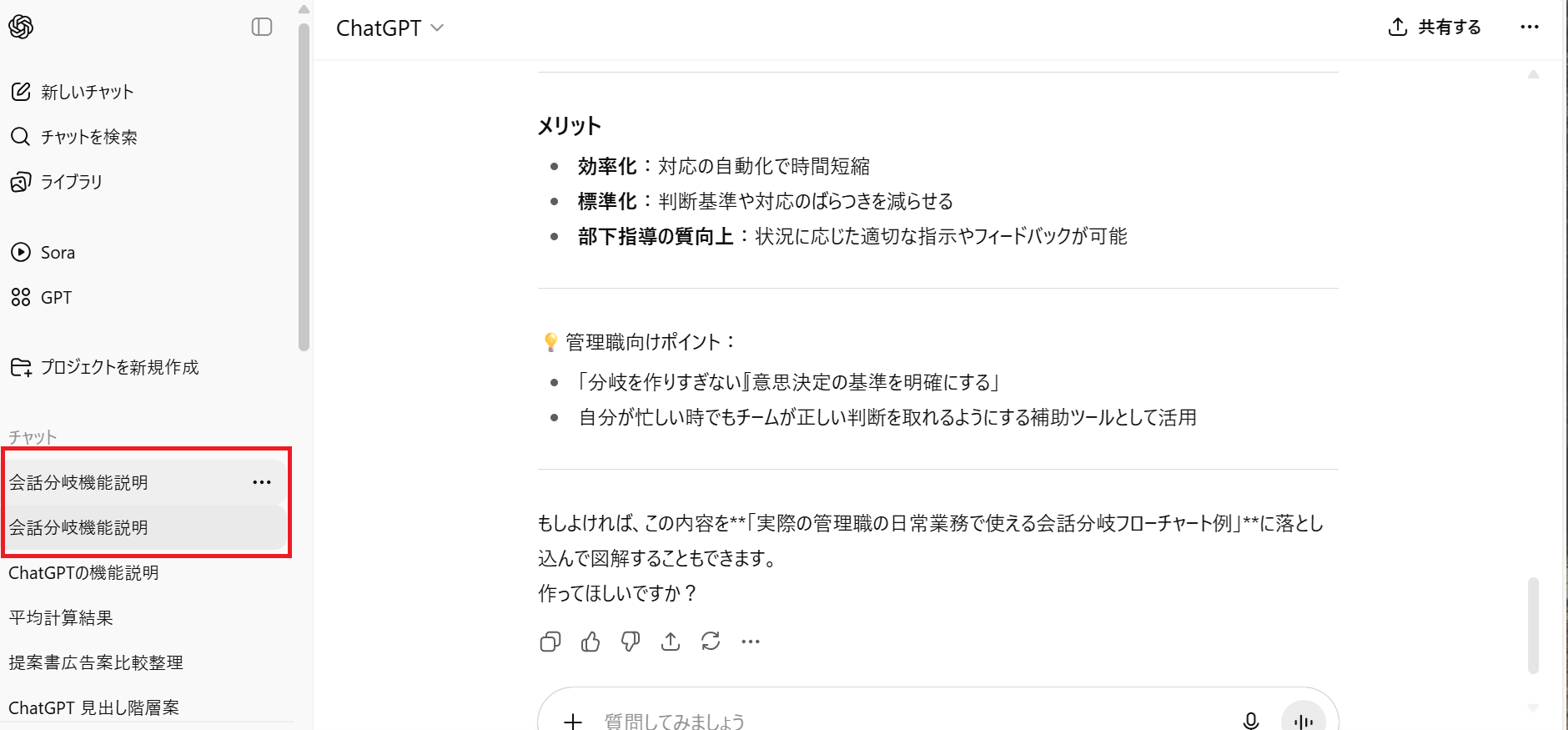

メニューバー上には「元の会話」「分岐した会話」がタブのように並び、切り替えて利用できます。

複数の案を並べて比較することで、メリット・デメリットの整理や、柔軟な意思決定がしやすくなります。

ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)の活用事例

ChatGPTの会話分岐機能を仕事・学習・開発といった具体的な場面でどのように活用できるのかを紹介します。

複数のアイデアや視点を並行して検討することで、効率的に成果をまとめる方法をイメージしやすくなります。

文章での活用

文章作成の場面では、分岐機能を使うことで、異なる構成や表現の案を効率的に検討できます。

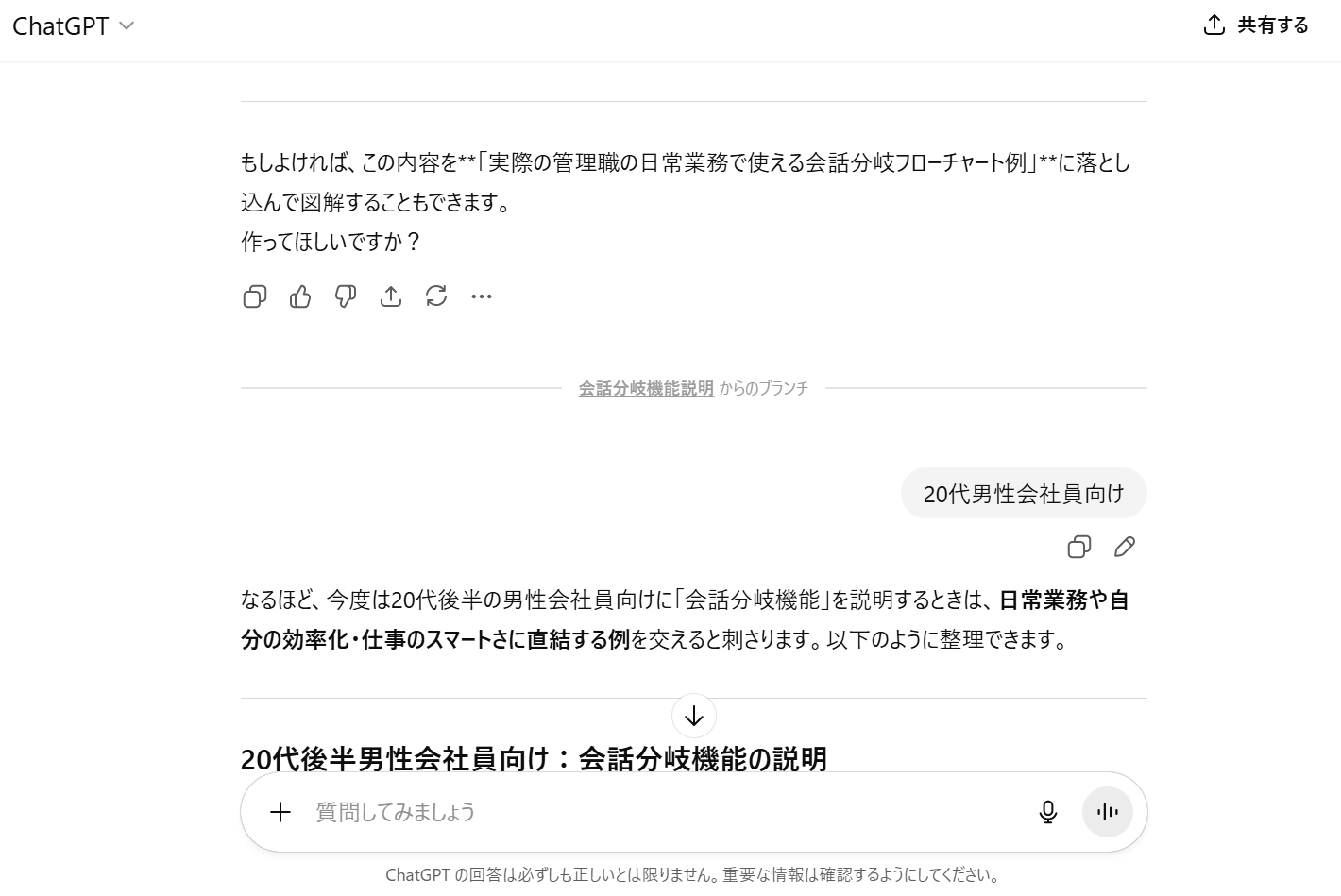

提案書や記事を書くときには、30代管理職向けにはフォーマルで丁寧な表現、20代後半会社員向けにはカジュアルで親しみやすい表現、といった具合に分岐ごとに作成が可能です。

分岐ごとに整理された案を比較することで、どの文章が対象読者に最適かを明確に把握できます。

また、会議の議事録や案件ごとのメモも分岐で整理しておくと、議論の流れや意思決定の理由を後から確認しやすくなり、チームでの情報共有や作業効率も向上します。

さらに、文章の修正や追加も分岐ごとに行えるため、過去のやり取りを壊さずに新しい案を試すことができます。

マーケでの活用

マーケティングの場面では、広告コピーやキャンペーン案の比較・検討に役立ちます。

たとえば、ひとつの商品に対して、SNS向けには短く印象的なコピー、ウェブサイト向けには詳細で説得力のあるコピーを作ることができます。

さらに、ターゲット別に30代主婦向けと20代男性会社員向けで訴求ポイントを変えた案も、分岐ごとに整理可能です。

分岐ごとに案をまとめると、「どの案がどのターゲット向けか」が分かりやすくなり、比較や意思決定がスムーズになります。

同時に複数案を検討できるため、新しい切り口やアイデアも見つかりやすく、より効果的なマーケティング戦略を立てる際に便利です。

教育での活用

学習や教育の場面では、分岐機能を使うことで一つのテーマを多角的に整理できます。

たとえば「基礎の整理」「応用問題への展開」「実生活での応用例」といった形で分岐を作れば、知識を段階的に深めやすくなります。

また、同じ内容でも「要点を箇条書きにまとめる」「ストーリー調で解説する」「図解を意識して整理する」といった異なる構成やトーンでノートを作ることも可能です。これにより、自分に合った学び方を試せるだけでなく複数の視点から理解を補強できます。

教育現場でも、教師が「解説用」「練習問題用」「生徒からの質問用」と分岐を分けて活用すれば、授業の記録や教材整理に役立ちます。

結果として学習の効率化だけでなく、理解の定着や応用力の育成にもつながります。

開発での活用

開発の場面では、会話分岐機能を使うことで複数の選択肢を整理・比較しながら進められ、実装方法の検討、バグ調査、レビューやドキュメント整備など、開発プロセス全体を効率化できるのが強みです。

たとえば、新機能の実装検討では、「SQLで処理」「アプリ側で実装」「キャッシュを利用」といった手段を分岐させ、それぞれのメリット(高速化・シンプルさ)とデメリット(負荷・保守性など)を並べて比較できます。

その後に統合や優先度付けを行えば、最適な選択肢を見極めやすくなります。

バグ調査でも、「入力データの誤り」「並列処理の競合」「外部APIの遅延」といった仮説を分岐ごとに整理できます。検証手順や結果を残しておけば、調査プロセスの可視化や再発防止に役立ちます。

さらにコードレビューや技術ドキュメントでも、複数の実装案を分岐で提示して比較し、議論後に結論を統合してまとめることで、設計判断の透明性を高められます。

このように会話分岐機能は、比較・検証・意思決定をスムーズにし、開発チームの生産性向上に直結する「思考と情報整理のフレームワーク」として機能します。

ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)の注意点

ChatGPTの会話分岐機能を使う上で注意したいポイントを示しています。

分岐を増やしすぎると管理が複雑になったり、重要な情報が抜け落ちる可能性があるため、整理しながら活用することが大切です。

分岐を作りすぎると管理が大変になる

会話分岐は便利ですが、無制限に作り続けると「どの分岐に何を書いたか」が分からなくなり、整理が難しくなります。

提案書や広告案のように複数案を検討するときも、分岐が増えすぎると「A案の数字はどこ?」「B案の説明はどこ?」と混乱し、重要な情報を見落とすリスクがあります。 その結果、比較や修正に時間がかかり、かえって効率が下がってしまうこともあります。

分岐を有効活用するためには、いくつかの工夫がおすすめです。

まず、命名規則を決めることです。「目的」「案名」「評価指標」という形式にすると、一目で内容が分かります。具体例としては、「提案書_A案_コスト重視」のように名前を変更すると分かりやすくなります。

さらに、名前の先頭に「採用」「却下」「保留」といったラベルをつけ、不要な分岐を整理することで、チャットの管理がスムーズになります。

分岐の数は必要最小限に絞ることも大切です。むやみに増やさず、3案程度に抑えることで比較しやすくなり、意思決定も効率的に行えます。

コンテキスト制限で情報が抜ける可能性がある

ChatGPTにはコンテキスト上限に達すると、古い履歴が要約されたり、抜け落ちたりすることがあります。

分岐の枝数に制限はありませんが、ひとつひとつの案を熟考してやりとりが多くなると、コンテキスト制限に引っかかることがあります。

上限に達すると、一部の数値や説明が記憶されずに、正確に比較されなくなる可能性があります。重要な数値は分岐させる前に集約させるなど、入力トークンを節約する工夫が大切です。

分岐機能自体は、無料ユーザーでも利用できますが、長文の比較や複数のプロジェクトを同時並行で検証したい場合には、より大きいコンテキストが扱える有料プランを検討しましょう。

重要な結論は統合して整理する必要がある

分岐機能を使うと、1つのテーマに対して複数のアイデアや結論を同時に得ることができます。

しかし、各分岐ごとの情報をそのままにしておくと、全体像がつかみにくくなり意思決定や作業に活かしづらくなります。

そこで重要なのが、得られた結論を統合して整理することです。

ChatGPTで分岐ごとのポイントを洗い出し、ExcelやNotionなどの外部ツールにまとめ直すことで、一覧性が高まり活用しやすくなります。分岐機能で生まれた情報を無駄なく活用でき、記事作成・企画立案・意思決定などさまざまな場面で役立てることができます。

結論を統合して整理することは、単なるまとめ作業ではなく、情報を実際の行動や成果につなげるための重要なステップなのです。

まとめ

ChatGPTの会話分岐機能(ブランチ)を使うことで、同じテーマでも複数の案やアイデアを並行して試すことができ、作業の効率化と創造性の向上が同時に可能になります。

文章作成や企画立案、学習や業務のアイデア整理など幅広い場面で、より柔軟で効果的な思考の整理が行えます。ポイントは、分岐を増やしすぎず、必要に応じて整理・統合することです。

上手に使うことで作業の幅を広げながら、迷わず効率よく成果につなげられる強力な機能です。