AIを活用した最新スマホの進化は、日常や仕事を大きく変えつつあります。

本記事ではAI搭載スマホのおすすめを厳選し、そのシリーズの一覧を比較して、自分に合う機種を見極める選び方を解説します。

AI搭載スマホとは

2025年の主要スマホメーカーの最新モデルには、文章生成や画像編集、翻訳といったAI機能が標準的に搭載され始めています。

これらは単なる便利機能にとどまらず、仕事や日常の効率を大きく変える存在になりつつあります。

クラウドAIとオンデバイスAIの違い

AI搭載スマホの機能は、大きく分けて「クラウド型のAI」と「端末内で動作するオンデバイスAI」に分類できます。

クラウドAIはインターネットを通じてサーバー側の大規模言語モデルにアクセスし、文章生成、要約、画像編集などの高度な処理を実行します。

代表的なのはGoogleのGeminiやGalaxy AIの一部機能です。

一方、オンデバイスAIはスマホ内部のNPU(専用プロセッサ)を利用して処理を実行します。

原則、通信を必要としないため反応が速く、個人データを外部に送らない点でプライバシー保護に優れています。

Apple IntelligenceやGemini Nanoを用いたGoogle Pixelの一部機能はこの方式を採用しています。

ただし、Apple Intelligenceは必要に応じて「Private Cloud Compute」を利用し、より大規模な生成処理をクラウド側で補完する仕組みになっています。

Galaxy AIはクラウドとオンデバイスを組み合わせており、処理内容によって使い分けています。

2025年の代表的なAIスマホの機能の範囲

2025年時点でスマホに搭載されているAI機能は、議事録作成に役立つ要約・リアルタイム翻訳・通話の文字起こし・画像や動画の自動編集など、特にビジネス利用や日常の効率化に直結するものが中心です。

たとえばPixelを中心にGalaxyにも広がっている「かこって検索」では、画面上の気になる部分を囲むだけで即座に検索できます。直感的に操作できる点から、検索体験を大きく変える機能として注目されています。

AI機能は「主要スマホ全般に広く」というよりも、フラッグシップモデルや一部の上位機種を中心に普及しているのが現状です。

同じシリーズでも無印モデルとProモデルではNPU性能やメモリ容量に違いがあり、利用可能なAI編集機能に差が出ることがあります。

また、日本語対応が遅れたり、北米や欧州で先に提供されたりする機能も少なくありません。さらに、一部の機能は試用期間の後に有料化される場合もあります。

なお、iPhoneなどに搭載されているApple Intelligenceは、2025年3月31日にiOS18.4などのリリースに伴って、日本語など多言語に対応するようになりました。

購入前に公式サイトやスマホの設定画面で、利用可能なモデル、言語、地域、課金条件を必ず確認することが大切です。

AI搭載スマホの選び方

AI搭載スマホは、メーカーやモデルによって利用できる機能や特徴が大きく異なります。

あらかじめ利用目的や重視するポイントを整理しておくことで、購入後に後悔せず長く活用できます。

何をAIに任せたいかを決める

最初に考えるべきなのは「自分がAIにどのような役割を期待するか」です。

会議の議事録化や要約、通話の文字起こしなどの業務効率を重視するか、写真や動画のAI編集を中心に使いたいか、翻訳や通訳を重視するかによって、選ぶべきシリーズは変わります。

生成AIを積極的に使うならPixelやGalaxy、カメラ表現を重視するならXperia、プライバシーを優先するならiPhoneが有力な候補となります。

オンデバイスAIと日本語対応の確認

AIがクラウド型かオンデバイス型かは重要な基準です。

オンデバイスAIは処理速度が速く、プライバシー保護の面でも安心できます。

ただし、すべての機能が日本語に対応しているとは限りません。

購入前には、日本語で利用できる機能と対象モデルを必ず確認しておくことが失敗を防ぐポイントです。

長期アップデートとAI提供期間の重要性

AI機能はソフトウェアのアップデートによって継続的に強化されるため、長期的なアップデート保証の有無は非常に重要なポイントです。

OSやセキュリティの更新が5年以上提供されるモデルであれば、安心して長期間利用できます。

さらに、AI機能自体の提供期間が公式に明示されているかを確認しておくと、将来の利用制限を避けやすくなります。

シリーズ内のおすすめグレード

同じシリーズでも無印モデルと上位モデルではAI体験に差があります。

Google PixelではProやPro XLでNPUやカメラ性能が強化され、GalaxyではUltraでカメラAIが大きく進化します。

iPhoneではProやPro MaxがApple Intelligenceを快適に利用できる構成です。

AIを重視するなら、上位グレードを選ぶことで処理速度や安定性に大きな差が出ます。

価格とサブスクの考慮

AI機能の一部は試用期間終了後に有料化される場合があります。

月額や年額で課金が必要になることもあるため、本体価格だけでなく長期的な利用コストも見積もっておくことが大切です。

特にビジネス利用では、課金によってどの程度効率が上がるかを考慮して判断すると安心です。

乗り換え時の注意点

新しいAI搭載スマホに乗り換える際は、通信方式やデータ移行にも注意が必要です。

eSIM専用モデルでは物理SIMが使えないことがあり、手続きに時間がかかる場合があります。

また、データ移行時にはプライバシー設定を確認し、AIアシスタントがどのデータにアクセスするのかを把握しておくことが重要です。

安心してAIを活用するためには、事前準備と設定の確認が欠かせません。

AI搭載スマホおすすめ機種比較一覧

代表的な製品の早見表

主要なAI搭載スマホのAI体験を横断比較できるよう、代表的な機種と推奨グレードをまとめています。

シリーズごとに強みが異なるため、まずは全体像を把握してから、自分の用途に合う候補を絞り込むのがおすすめです。

| シリーズ | 画像 | サイト | 発売日 | 価格 | 核となるAI体験 | 日本語UI対応 | 向いているユーザー | 上位モデル推奨ポイント |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Google Pixel 10 |  | 公式サイト | 2025年8月28日 | 128,900円~ | マジックサジェスト Gemini Live かこって検索 マイボイス通訳 カメラコーチ 編集マジック(画像編集) | 完全に対応 | AI体験重視のモバイルワーカー 生成AI活用派 | Pro/Pro XL:NPU性能・カメラ強化 |

| Nothing Phone (3) |  | 公式サイト | 2025年8月28日 | 124,800円~ | OSとAI機能の統合 ChatGPT連携 軽快なUI | ほぼ対応 | 新しいUIやAI体験を求める層 | (上位機):AI統合のスムーズさ・操作性・メモリの容量UP |

| Samsung Galaxy S25 |  | 公式サイト | 2025年2月14日 | 129,000円~ | Galaxy AI(通話アシスト・要約・翻訳) Sペン連携 | 完全に対応 | 業務効率+カメラ重視ユーザー | Ultra:カメラ性能・NPU・メモリ強化 |

| ソニー Xperia 1 Ⅶ |  | 公式サイト | 2025年6月5日 | 204,600円〜 | カメラAI(被写体認識・姿勢推定・オートフレーミング) | 完全に対応 | 写真・動画表現を追求するクリエイター 写真好き | (上位機):カメラAI処理性能・センサー強化 |

| Xiaomi 15 | 公式サイト | 2025年4月1日 | 123,000円~ | HyperOS/HyperAIの字幕生成・画像編集・支援機能 | 日本向けモデル | 編集AIを活用したい層 | Ultra:カメラAI・NPU強化 | |

| Apple iPhone 16 |  | 公式サイト | 2024年9月20日 | 124,800円~ | Apple Intelligence(要約・生成・Siri強化) | 完全に対応 | iOS継続派 プライバシー重視ユーザー | Pro/Pro Max:NPU・メモリ・カメラ差 |

Google Pixel 10

Google Pixel 10では、Google独自のTensor G5チップと組み合わされた、オンデバイスAIモデルのGemini Nanoが中核となっています。

新機能であるマジックサジェストが搭載され、会話中に必要な情報を理解し、先回りして情報を提示してくれます。

たとえば、友人とチャット中に行きたいカフェの情報を共有すると、自動的に住所や画像を見つけ出しシェアされます。ユーザーはアプリ間を行き来することなく、必要な情報を瞬時に把握できます。

特にカメラまわりの進化は大きな魅力です。

撮影時にアングルや設定をAIがアドバイスするカメラコーチによって、初心者でも簡単にプロ並みの写真を残せます。

撮影した写真は会話型編集機能を使って「背景の建物を消して」と指示をするだけで自在に加工でき、仕上がりの質をさらに高められます。

また、Gemini Liveとカメラが連携し、目で見ているものをそのままGeminiと共有し会話をしながら深掘りできます。

旅行やビジネスでの国際的なシーンでは、マイボイス通訳が役立ちます。話し手の声やトーンを再現してリアルタイムで翻訳されます。

このようにPixel 10は、撮影から編集、情報共有までを一貫してAIが支援する点が大きな特徴です。

日常の写真や動画の撮影を楽しみたいユーザーだけでなく、ビジネスシーンでも強力なツールとなります。

さらに上位モデルのPixel 10 Proおよび10 Pro XLでは、RAM16GBのプロレベルの処理速度とカメラ機能が強化されています。

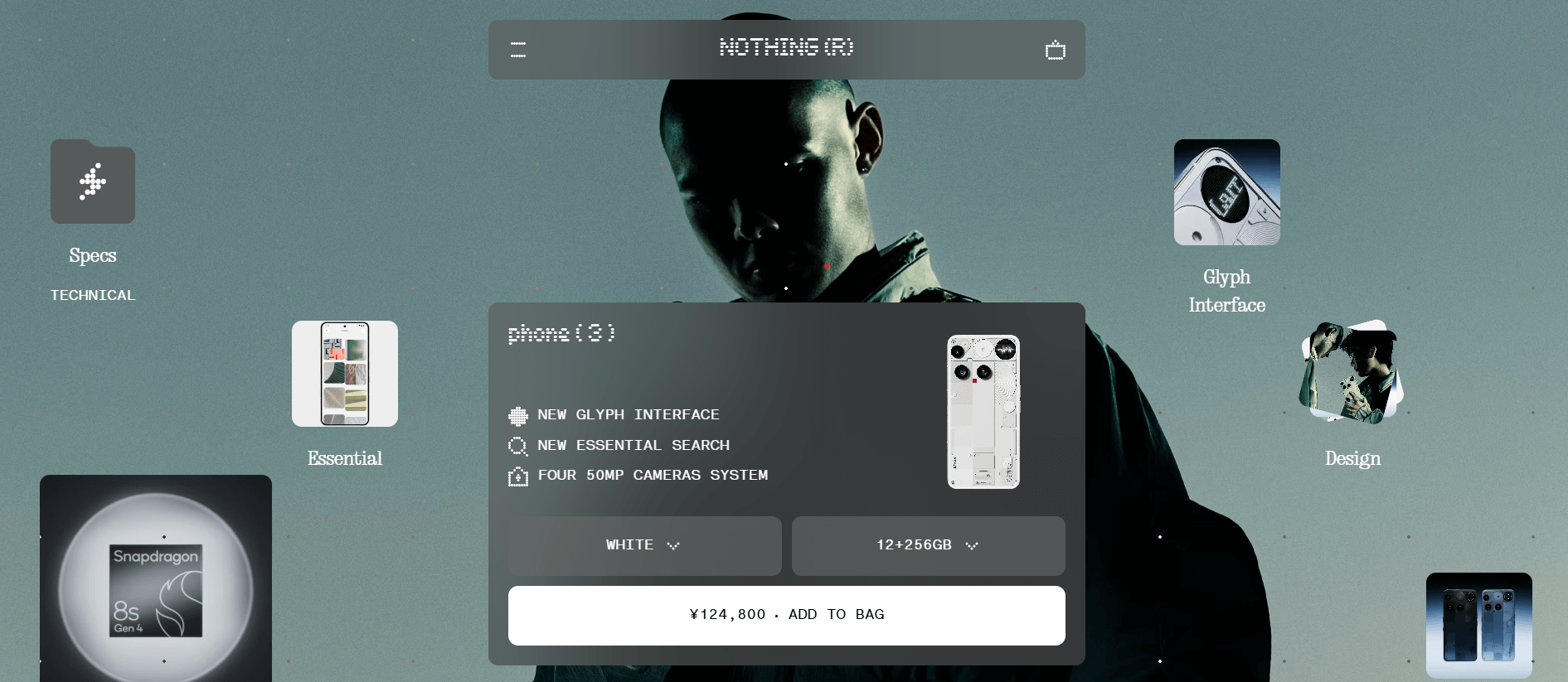

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3)は、OSの中に「Essential Space」というAIによる生産性機能を組み込んでいます。

専用キー(Essential Key)を押すことで、音声メモやスクリーンショットの要約、Googleカレンダーへの自動同期などが可能です。

UI全体がAIと自然につながっている設計である点が大きな特徴です。

UIは軽快で直感的に操作でき、特にGlyph MatrixやEssential Searchといった機能により、AIとの一体化が体感できる体験が提供されています。

Nothing Phone(3)には、RAM12GB+ROM256GBとRAM16GB+ROM512GBの2機種があります。RAM16GB+ROM512GBの高容量機種を選ぶと動作がより安定し、複数のAI機能を同時に利用する際もスムーズです。

Nothing Phone(3)は、最新のUI体験やAI操作感を重視するユーザーに向いています。

ただし、Nothing Phone (3)には現時点で上位モデルに相当する機種が存在しません。

他社の最上位モデルとも比較しながら購入を検討しましょう。

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25はGalaxy AIを中心に、通話アシスト(Live Translate)や要約(Transcript Assist)など、実用性の高い機能を揃えています。

それに加えてSペンとの連携により、会議メモや資料作成を効率化できるのが大きな強みです。

ビジネス用途でAIを活用したい人や、カメラ性能を重視するユーザーにとって安心感のあるシリーズです。

特にUltraモデルはカメラ性能が大幅に強化されており、AI編集と組み合わせることでプロクラスの写真や動画表現が可能になります。

ソニー Xperia 1 Ⅶ

Xperia 1は生成AIよりもカメラAIに重点を置いたシリーズです。

被写体認識や姿勢推定、オートフレーミングなど、撮影時にAIが自動で補助してくれる機能が豊富です。

プロ用カメラに近いUIを備えているため、写真や動画の表現力を重視するクリエイターや写真愛好家に向いています。

生成AIについてはPixelやAndroid標準の機能が利用できます。

特に、高容量機種(ROM12GB+RAM512GBあるいはROM16GB+RAM512GB、SIMフリー限定)は処理能力が向上しており、カメラAIの効果をより高い水準で活用できます。

Xiaomi 15

Xiaomi 15は新しい独自OS「HyperOS」とAI機能を軸に設計されており、画像編集や字幕生成、日常生活をサポートする便利機能が強化されています。

高性能なカメラや処理能力を備えつつ、価格と性能のバランスに優れている点が特長です。

Xiaomi 15は、他社の最新AI搭載フラッグシップと比べると価格が抑えられており、コストパフォーマンスに優れた選択肢となり得ます。

長期的に使いたいユーザーや、動画編集やSNS投稿を効率的に行いたい層に向いています。

上位モデルのXiaomi 15 Ultraでは、カメラAIと専用NPU性能がさらに強化され、処理スピードや表現力が大幅に向上します。

Apple iPhone 16

iPhone 16はApple Intelligenceを中心に、要約、生成、Siriの強化といった新しい体験を提供します。

オンデバイス処理を基本としており、個人データが外部に送信されにくい点が大きな特徴です。

iOSを継続して使いたい人や、プライバシーを重視するユーザーに適しています。

ただし、Apple Intelligenceのフル機能を利用できるのはProモデル(iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max)のみです。

これらのモデルではA18 Proチップと強化されたNeural Engineにより、生成系の処理がより快適になり、カメラ性能も向上します。

Apple Intelligenceを本格的に活用したい場合は、上位のProモデルを選ぶ方が安心です。

まとめ

AI搭載スマホは、もはやスペックやカメラ性能だけで選ぶ時代ではなくなりました。

生成AIで文章や画像を扱うのか、カメラ編集を重視するのか、業務効率を求めるのかによって最適な機種は変わります。

さらに、日本語対応状況やオンデバイス処理の有無、長期アップデート保証といった要素を確認することが、失敗しない選び方のポイントです。

価格やサブスク課金を含めた総コストを意識しつつ、自分の使い方に合ったグレードを選べば、AIを安心して日常や仕事に取り入れられます。

今後は各社がAI機能を進化させ続けるため、最新情報をチェックしながら、自分に合ったスマホを選ぶことが重要です。