AIを業務や学習で活用する際、「精度を重視すべき場面」と「速度を優先したい場面」の両立に悩んだことはありませんか?

そこで注目されているのが、2025年8月にリリースされたChatGPTの新推論モデル「GPT-5 Thinking」です。

本記事では、GPT-5 Thinkingの役割や標準GPT-5との違い、仕組みをわかりやすく解説し、ChatGPTやAPIにおける具体的な使い方まで整理します。

さらに、実務で役立つGPT-5 Thinking 活用事例も紹介し、最適な使い分けのヒントを提示します。

GPT-5 Thinkingとは?その立ち位置を解説

GPT-5 Thinkingは標準モデルと連携し、複雑な課題に対して深い推論を行う仕組みです。

ここではその役割と注意点を整理します。

GPT-5標準モデルとの関係!難易度別の深い推論・思考可視化による精度向上

GPT-5 Thinkingは、OpenAIが2025年8月に公開した最新モデル「GPT-5」に搭載された高度な深い推論モードです。

標準GPT-5が高速で効率的な応答を担う一方で、Thinkingは「じっくり考える」プロセスを踏むことで、複雑かつ難易度の高い課題に対して精度の高い回答を導きます。

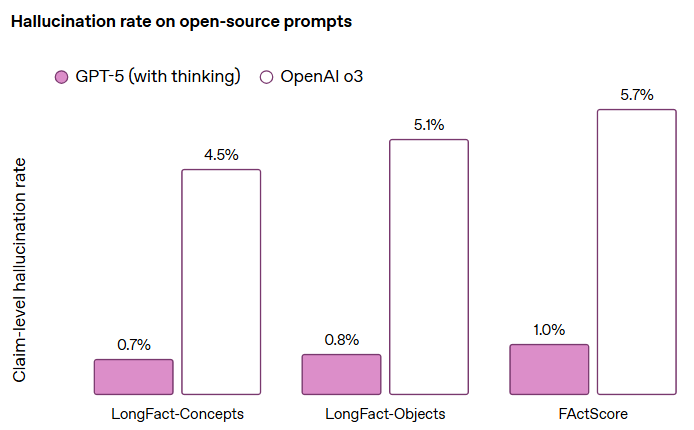

事実誤りや幻覚(ハルシネーション)を大幅に抑制し、「分からないことは分からない」と明確に答えるようになりました。

複雑かつ長手順を要する思考タスクにおいて、従来よりもさらに安定性と正確性が強化された点が大きな特長です。

GPT-5については以下の記事をご覧ください。

応答速度やコスト増加などGPT-5 Thinking利用時の注意点

GPT-5 Thinkingを利用する際には、一般ユーザーとAPIユーザーそれぞれに共通する注意点があります。

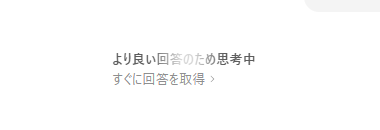

まず速度面では、Thinkingモードは内部で多くの推論ステップを踏むため通常より応答が遅くなる傾向があり、複雑な質問時に「考えています…」の表示が長く続き、APIでは出力が一気に返るまで数秒〜十数秒の待機が発生するケースが典型です。

次にAPI利用時のコスト(=出力トークン料)ですが、GPT-5 Thinkingは内部で使用する推論トークンも出力トークンとして課金対象になるため、利用料金が増えやすくなります。

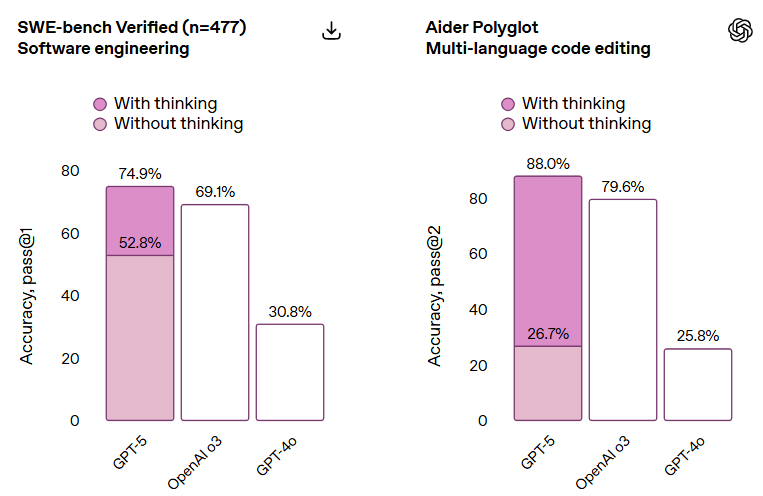

もっとも、GPT-5はOpenAI o3と比較して同程度の問題を解く際のトークン消費を50〜80%削減できるよう最適化されています。

GPT‑5 gets more value out of less thinking time. In our evaluations, GPT‑5 (with thinking) performs better than OpenAI o3 with 50-80% less output tokens across capabilities, including visual reasoning, agentic coding, and graduate-level scientific problem solving.

出典:Introducing GPT-5

(要約:GPT-5のThinkingモードは、短い思考時間でも高い性能を発揮します。評価では、出力トークンを50〜80%削減しながら、OpenAI o3を上回る結果を示しました。対象領域は、視覚推論・自律的なコーディング・大学院レベルの科学的問題解決など幅広い能力に及びます。)

また、ChatGPT利用時には利用上限が設けられており、無料ユーザー/Plusユーザーともに週あたりの利用制限があり、上限に達すると小型モデルへ自動的に切り替わります。

特にPlusユーザーでは当初週200件までが上限でしたが、ユーザー要望を受けて週3,000件程度まで拡大されました。

このように、GPT-5 Thinkingはこれまでの推論モデル(o3など)よりも強力な推論力を持つ一方で、応答速度の低下やコスト増加のリスクを伴います。

一般利用ではプランに応じた上限を意識し、API利用では推論設定を調整するなど、タスクの難易度に応じた賢い使い分けが求められますので、次のセクションではそれについても解説していきます。

GPT-5 Thinkingの違いと標準GPT-5との効果的な使い分け

精度・速度・コストのバランスをどう取るかが重要です。

ここでは標準GPT-5との違いと効果的な切り替え基準を解説します。

速度・コスト・正確性のトレードオフを理解する

GPT-5 Thinkingを使う際には、速度・コスト・正確性の三要素が常にトレードオフになる点を理解する必要があります。

標準GPT-5は応答が速く低コストで済むため、日常的な軽作業や単純な問いかけに適しています。

一方、GPT-5 Thinkingは内部で多くの推論を重ねるため処理時間が長くなり、利用料金も増加しますが、その分正確性と論理の一貫性が大幅に向上します。

ChatGPT利用では週ごとの利用上限が設けられており、API利用では推論量に応じて課金が増える仕組みです。

そのため、使い分けのポイントは、軽いタスクでは標準モデルを選び、要件定義や検証など複雑で正確さを求める場面ではGPT-5 Thinkingを活用することにあります。

軽作業と難問の切り替え基準

GPT-5 Thinkingを活用する際は、軽作業と難問でモデルを切り替える基準を理解することが大切です。

スケジュール確認や簡単な要約などは標準GPT-5で十分ですが、コードの不具合特定や事業計画の検証のように深い推論が必要な課題ではThinkingの方が適しています。

使い分け基準について、具体例を下記に示しましたので参考にしてみてください。

| 推奨モデル | 利用シーン | 具体例 | 指示例 | 理由 |

|---|---|---|---|---|

| GPT-5 | 短文要約・整理 | 会議メモから重要ポイントを3行で要約 | 「簡潔に」「3行で」 | 深い推論を要さず、短時間で情報圧縮できる |

| 言い換え・校正 | 社内連絡文を丁寧語に整える・表現を自然にする | 「言い回しを自然に」 | 文体変換中心で論理的な長手順推論が不要 | |

| 簡単なQ&A | 既知の仕様や用語の意味を手短に確認 | 「要点だけ」 | 表層的な要約・定義提示で十分 | |

| 軽いコード整形 | JSONを表形式に整形/単純な正規表現の修正 | 「フォーマットして」 | 決まった変換処理で探索・検証が少ない | |

| 短文翻訳 | 一般文脈の1段落を英日で翻訳 | 「簡潔に訳して」 | 曖昧性が低く、高速応答のメリットが大きい | |

| GPT-5 Thinking | コーディング/デバッグ | バグ原因の切り分け→再現→修正案→テスト計画まで | 「じっくり考えて」「ステップごとに」「前提と制約を列挙して」 | 段階推論と検証の反復が必要で思考の可視化が有効 |

| 業務設計・要件定義 | 新機能の要件を仮説→反証→非機能要件→リスク分解 | 「仮説と反証を示して」「判断根拠を明記して」 | 多視点での合意形成に論理一貫性と根拠提示が重要 | |

| 計画立案/スケジューリング | 人員・予算・期日など複数制約を満たす計画案の生成 | 「制約を整理してから案を比較」「代替案も提示して」 | 探索・最適化的思考とトレードオフ評価が不可欠 | |

| 学習・リサーチ | 複数資料の主張比較と反証、論点分解→結論の再構成 | 「論点を分解して」「反証も試みて」「前提を明示して」 | 整合性チェックと反証プロセスで精度向上が見込める | |

| 意思決定支援 | 市場参入戦略の代替案比較(リスク・対策・前提の検証) | 「前提・仮定を列挙」「評価基準を定義して比較」 | 連鎖的推論と前提管理が必要で深い推論が効果的 |

GPT-5 Thinkingの使い方:ChatGPTの実践とAPI運用の基本

ChatGPTでは自動選択と明示トリガー、APIでは推論量設定がポイントです。

具体的な使い方を実践的に見ていきます。

ChatGPTでの自動選択と明示トリガー活用(失敗時のリカバリーのコツを含む)

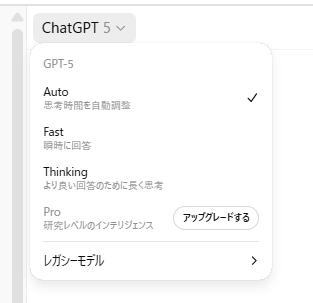

Thinkingモデルの利用方法は大きく二通りあり、まずモデルピッカーで手動選択する方法があります。

2025年8月のGPT-5リリース後、ChatGPTのUIでは「Auto」「Fast」「Thinking」からモードを選択できるようになり、PlusユーザーならドロップダウンでGPT-5 Thinkingを指定して常に深い推論を行わせることも可能です。

もう一つはプロンプト上で明示トリガーを与える方法です。

ここで用いている明示トリガーとは、ユーザーが「じっくり考えて」「ステップごとに説明して」などの具体的な指示を入力し、通常より深い推論(GPT-5 Thinking)を起動させるためのキーワードやフレーズを指します。

「じっくり考えて」「段階的に説明して」などのフレーズを入力することで、通常はAutoに任せている場合でもThinkingが起動します。

つまり、自動選択に任せるだけでなく、ユーザー自身が状況に応じて直接指定したり、途中で明示トリガーを追加したりできる仕組みになっています。

APIにおける推論量設定とコスト・速度最適化の実務

GPT-5 ThinkingをAPI経由で利用する場合、推論量の設定がコストとレスポンス速度に直結します。

APIではreasoning_effortをminimal/low/medium/highから指定でき、深い推論を行うほど応答精度は高まる一方で、処理時間と課金額が増加します。

例えばリアルタイム性が求められるチャットボットではminimalを指定し、要件定義や検証のように正確性が重要なタスクではhighを選択すると効果的です。

また、GPT-5は旧モデルよりも効率化されており、同等の問題を解く際のトークン消費量は最大80%削減されていますが、Thinkingモードを多用すればコスト増は避けられません。

したがって、GPT-5 Thinking API を運用する際は、用途ごとに推論量を最適化し、速度・コスト・正確性のバランスを意識した使い分けが実務上の鍵となります。

GPT-5 Thinkingの仕組みを分かりやすく解説

Thinkingがどのように発動し、内部思考が出力へとつながるのか。

さらに詳しく知りたい方に向け、ルーターの信号や設計上の注意点を解説します。

ルーターが参照する信号(会話タイプ・複雑性・ツール要否・明示意図)

GPT-5 Thinkingでは、ユーザーからの入力を受けて標準モデルとThinkingを切り替える「ルーター」が動作しています。

このルーターは複数の信号を参照しており、まず会話のタイプが事実確認なのか、推論を伴う問題解決なのかを判断します。

さらに質問の複雑性や手順の長さ、外部ツールの利用が必要かどうかといった要素も考慮されます。

加えて、ユーザーが「じっくり考えて」「ステップごとに説明して」など明示的にトリガーを与えた場合には、自動的にThinkingが優先されます。

これらの信号を総合的に解釈することで、ルーターは応答速度と正確性の最適なバランスを取り、モデル切り替えを実現しています。

内部思考と最終出力の関係を踏まえたプロンプト設計

GPT-5 Thinkingでは、モデルが最終回答を出す前に「内部思考」を重ねる点が特徴です。

内部思考とはユーザーに直接表示されない推論プロセスであり、ここで複数の可能性を検討・整理した上で最終的な出力が生成されます。

この仕組みを踏まえると、プロンプト設計の工夫が重要になります。

例えば「段階的に説明して」や「前提条件を列挙してから結論を出して」と指示すると、内部思考の流れがより明確に整理され、出力に反映されやすくなります。

逆に曖昧な指示では内部で冗長な検討が増え、レスポンス遅延や不要な情報が混ざり非効率になることもあります。

したがって望む形式や検討プロセスを明示し、内部思考が出力精度に直結することを意識することが効果的です。

例えば、次のように思考の流れを明示するようなプロンプトが有効になります。

新しく発売する「睡眠改善サプリメント」のSNSマーケティング戦略を立案してください。

次の手順で整理してください。

1. 想定ターゲット層の具体像(年齢層、生活習慣、課題)を設定

2. ターゲットがよく利用するSNSチャネル(Instagram、X、TikTokなど)を優先度順に列挙

3. 各チャネルごとに有効な投稿形式(例:短尺動画、インフォグラフィック、体験談投稿など)を提案

4. 競合商品のキャンペーン手法を分析し、差別化できるポイントを提示

5. 初月に実施する具体的な施策案を週ごとに分けて提示(例:第1週=インフルエンサー投稿、第2週=ユーザー参加型企画 等)

6. 最後に、期待されるKPI(エンゲージメント率、CV数、CPAなど)と改善サイクルの回し方を示してください。

出力はステップごとに番号を付け、論理の流れが分かるようにまとめてください。GPT-5 Thinkingの活用事例と適用シーン

実際にどのようなタスクで効果を発揮するのかを具体的に紹介。

開発・業務・学習の各シーンでの活用事例を整理します。

コーディング/デバッグ:長手順設計と検証

GPT-5 Thinkingは複雑なアルゴリズム設計やデバッグなどのソフトウェア領域において従来よりも高い性能を発揮します。

例えば大規模なコードリファクタリングや複数関数間の依存関係検証では、標準モデルでは抜け漏れが生じやすい部分も、Thinkingモードなら逐次的に論点を分解し、エッジケースを洗い出すことが可能です。

またテストケースの自動生成や、エラー原因の推定を段階的に説明することで開発者の理解を助けます。

例えば下記のようなケースでは有効に活用できるでしょう。

あなたは熟練のPythonデバッグエンジニアです。

添付のデータ分析パイプラインで、処理がランダムに失敗します:

- Python 3.10

- ライブラリ:pandas, numpy, scikit-learn

- 問題:ETL処理の途中で「ValueError: cannot reindex from a duplicate axis」が不定期に発生

タスク:

1. このエラーの発生原因を考えられる限り網羅的に列挙してください

2. 各原因ごとに再現方法を示してください

3. 問題を防ぐための修正案を提案してください

4. 修正が有効かどうかを検証できる自動テストケースを設計してください

逐次的に仮説を立てて検証しながら出力してください。 業務設計・要件定義:仮説→反証 →計画化の安定化

新規プロダクト開発の要件定義では、関係部署ごとに異なる要望や前提条件が存在し、抜け漏れなく整理するのが困難です。

GPT-5 Thinkingを活用すれば、まず「顧客価値」「技術的制約」「法規制」などの仮説を列挙し、それぞれに対するリスクや反証の観点を順に検証できます。

その上で優先順位を整理し、段階的な計画案に落とし込むことで、合意形成をスムーズに進められます。

下記の例のように標準モデルでは見逃しがちな要件の衝突(複数の要件を考慮する必要がある場合)もThinkingモードなら解となるアイディアを洗い出せるため、業務設計の精度が大きく向上します。

以下に、社内ポータルサイト刷新に関する部署別要望を記載します。

要望は部署ごとに異なり、優先度や利害が衝突する恐れがあります。

GPT-5 Thinkingを使って「要件定義の優先度マップ」を作成してください。

【部署別要望】

- 営業部:顧客データベース連携の強化

- 人事部:勤怠管理と社内申請の簡素化

- 経理部:経費精算と会計システム連携

- 情シス部:セキュリティ基準の順守

- 経営企画部:操作性と全社統一感

出力要件:

- 各要望の重要度(高/中/低)と緊急度(短期/中期/長期)を整理

- 部署間で利害が衝突する箇所を指摘

- トレードオフ解決の仮説を提示

- 最終的に優先順位マップを表形式でまとめる学習・リサーチ:論点分解と反証プロンプトの活用

学習やリサーチにおいてGPT-5 Thinkingを活用する際は、複雑なテーマを段階的に分解し、仮説に対して反証を試みる流れを組み込むことで理解の精度が高まります。

標準モデルでは要点の要約は得意ですが、論点の抜け漏れ確認や異なる立場からの検証までは十分にカバーできないことがあります。

GPT-5 Thinkingは内部推論を深める特性を活かし、研究課題を多角的に整理するのに有効です。

例えば学術論文を調べる際に「賛成意見」「反対意見」「中立的立場」を自動的に列挙させることで、AIに多角的な視点を持たせて情報の偏りを防ぎ、より客観的な結論に近づけます。

研究テーマ:「炭素税は気候変動対策として有効か?」について分析しています。

以下の論文抜粋を参考に、論点を分解してください。

【引用資料】

Nordhaus, W. D. (2019). Climate Change: The Ultimate Challenge for Economics.

"Carbon taxes, when properly designed, can reduce emissions significantly while having modest economic costs. However, political resistance and competitiveness concerns remain major barriers."

分析観点:

1. 経済的影響(産業・消費者・雇用)

2. 環境効果(CO2削減、代替エネルギー普及)

3. 政策実現性(政治的支持、国際協調)

上記引用を踏まえ、各論点について「賛成意見・反対意見・反証の観点」を整理し、さらに研究で扱うべき未解決課題を提示してください。 まとめ

GPT-5 Thinkingは、Auto設定で適切に選ばれることも多く、基本的にはAuto運用でも十分です。

ただし要件定義や研究課題の検討など、特に精度を高めたい場面では、手動選択や明示トリガーでThinkingモードを指定する活用も有効です。

標準モデルは要約や軽作業に強みがある一方、Thinkingは論点分解や反証を含む長手順タスクに適しています。

APIの場合には推論量を調整すれば、速度・コスト・精度のバランスも柔軟に制御可能です。

用途に応じてシンプルに使い分けることで、GPT-5 Thinkingの強みを自然に取り入れられます。