「最近よく耳にする人工知能とは簡単にいうと何なの?」

「AIってビジネスや日常生活でどんな風に使われてるの?」

そんな疑問を抱いていませんか。

人工知能の定義やAIの仕組みをわかりやすく解説し、身近な例も交えて説明していきます。

現代の暮らしやビジネスに人工知能がどのように関わっているのか、具体的に整理してお伝えします。

人工知能とは?AIとは?定義を簡単に解説

人工知能やAIという言葉が日常的に使われるようになりましたが、実際のところ正確な意味を理解している人は多くないのが現状です。

「人工知能って何?」「AIってどんな技術?」という根本的な疑問から、語源や略称の背景、そして人工知能とAIの使い分けまで、基礎から丁寧に解説します。

まずは、AIの基礎理解をしっかりと固めていきましょう。

人工知能(AI)の語源と略称「Artificial Intelligence」の意味

AIという略称は、英語の「Artificial Intelligence」から生まれました。

AIとは人工知能(Artificial Intelligence)の略称です。AIという言葉は、1955年に米国の計算機科学研究者ジョン・マッカーシー博士が作った言葉で、ダートマス会議(1956年)の開催提案書の中で使われました(※1)。

※1 McCarthy, J., et al., (2006), “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955”, AI Magazine 27, 12-14.

出典:文部科学省

https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1904

「Artificial」は「人工的な」、「Intelligence」は「知能」という意味で、合わせると「人工的に作り出された知能」となります。

つまりAIとは、人間が持つ知的な活動をコンピューターが真似したり、代わりに行えるようにしたシステム全体を表しています。

具体的には、推論する力・判断を下す能力・新しいことを学習する機能といった、これまで人間にしかできなかった知的作業をコンピューターが担えるようにする技術分野のことです。

今では定義がさらに幅広くなり、スマートフォンの音声アシスタントや翻訳アプリなど、私たちが普段使っているサービスも人工知能技術の一部として認識されています。

「AI=Artificial Intelligence」という基本の考え方をまずは覚えておきましょう。

AIと人工知能の違いはある?よくある誤解を整理

「AIと人工知能って違うものなの?」と疑問を持つ方がいますが、本質的には同じことを指しています。

AIは「Artificial Intelligence」の略で、それを日本語に翻訳したのが「人工知能」だからです。

しかし、実際の使われ方を見ると、微妙なニュアンスの違いが存在します。

「AI」という表現は、最新のテクノロジーやサービス、商品名と一緒に使われることが多く、より実用的で技術的な印象を与えがちです。

反対に「人工知能」という言葉は、学術的な議論や理論的な説明で使われる傾向があり、やや堅い印象を持たれることがあります。

意味は同じでも、どちらの言葉を選ぶかで読み手や聞き手が受ける印象が変わるため、状況に合わせて適切に使い分けることが重要です。

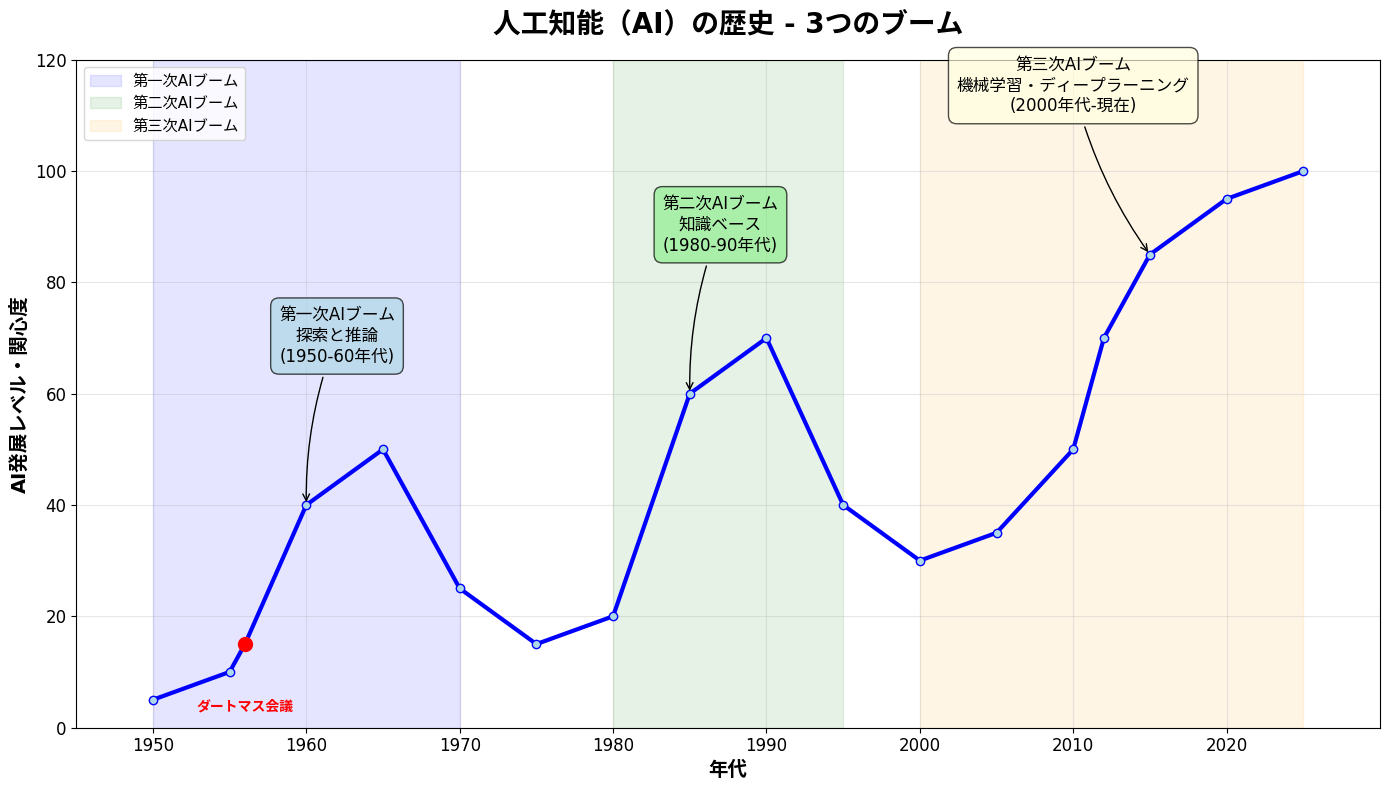

AIの歴史から学ぶ人工知能とは?3つの進化と社会との関係

人工知能は突然現れた技術ではありません。

1950年代にその概念が生まれてから、AIは何度もの技術革新と停滞期を繰り返しながら、現在のように私たちの暮らしに深く根ざすまでに成長してきました。

人工知能の発展を「3つのAIブーム」という視点で振り返ると、その時代背景や技術の進歩がよく見えてきます。

それぞれの時代がどのような特徴を持ち、どんな課題に直面したのかを探ってみましょう。

第一次AIブーム|探索と推論の時代(1950〜60年代)

人工知能研究の本格的なスタートは、1956年のダートマス会議だと言われています。

第一次AIブームの特徴は、人間の論理的な思考プロセス、特に「推論」や「探索」の部分をコンピューターで再現しようとしたことです。

当時開発されたのは、迷路を自動的に解くプログラムや、チェスで最善手を見つけるシステムなどでした。

ルールがはっきりしている問題には対応できましたが、現実世界の曖昧な状況や例外的なケースに対応することは困難でした。

実用性という点では限界があったものの、「機械が人間の知能を真似できるかもしれない」という可能性に多くの研究者が魅力を感じ、AI分野への関心が一気に高まった時代でもあります。

第二次AIブーム|知識ベースの時代(1980〜90年代)

1980年代になると、「知識ベースシステム」という新しいアプローチによってAIが再び注目を集めました。

第二次AIブームの中心となったのは「エキスパートシステム」で、人間の専門家が持つ知識を事前にコンピューターに教え込み、それを基に判断や助言を行うシステムでした。

医療現場での診断支援や金融業界でのリスク評価、製造業での品質管理など、様々な専門分野でAIが実際に使われ始めたのがこの時期です。

AIが理論の世界から実用の世界へと歩みを進めた重要な転換点でした。

しかし、専門知識を一つひとつ手動で入力し続ける必要があり、システムの構築と維持に膨大な手間がかかることが大きな障壁となりました。

それでも、「人間の知識をデジタル化して活用する」という考え方は、現在のAI技術の基礎となっています。

第三次AIブーム以降|機械学習とディープラーニングの台頭(2010年代〜現在)

2000年代に入ると、AIは「自分で学ぶ能力」を身につけ、劇的な変化を遂げることになります。

第三次AIブームを支えたのは、インターネットの普及によって利用できるようになった大量のデータ、処理能力が飛躍的に向上したコンピューター、そして「機械学習」「ディープラーニング」という革新的な技術でした。

機械学習の画期的な点は、人間が細かなルールを設定しなくても、データの中からパターンや法則を自動的に発見できることです。

さらにディープラーニングは、人間の脳の仕組みをヒントにした「ニューラルネットワーク」を使って、画像の識別や音声の認識など、これまで困難とされていた処理を実現しました。

人工ニューラルネットワーク(Artificial Neural Network、ANN)による機械学習は、「ChatGPT」をはじめとする現在の人工知能(AI)の基盤技術です。ニューラルネットワークを日本語に訳すと「神経回路網」で、多数の神経細胞(ニューロン)が複雑につながり合った、ヒトの脳の基本構造を指しています。その仕組みにヒントを得た大規模なANNを大量のデータで学習させる技術が、最新のAIで使われています。

出典:産総研マガジン

こうした技術革新のおかげで、AIは翻訳サービス・検索エンジン・チャットボットなど、私たちの日常生活やビジネスシーンのあらゆる場面で活躍するようになったのです。

人工知能の種類と分類とは?AIの考え方を図解で理解

人工知能と一口に言っても、その中身は実に多様です。

AIは目的や機能、知能の水準によって様々な種類に分かれており、それぞれ異なる特徴を持っています。

「特化型AIと汎用型AI」「弱いAIと強いAI」といった分類を整理しながら、今のAI技術がどの位置にあるのかを明らかにしていきます。

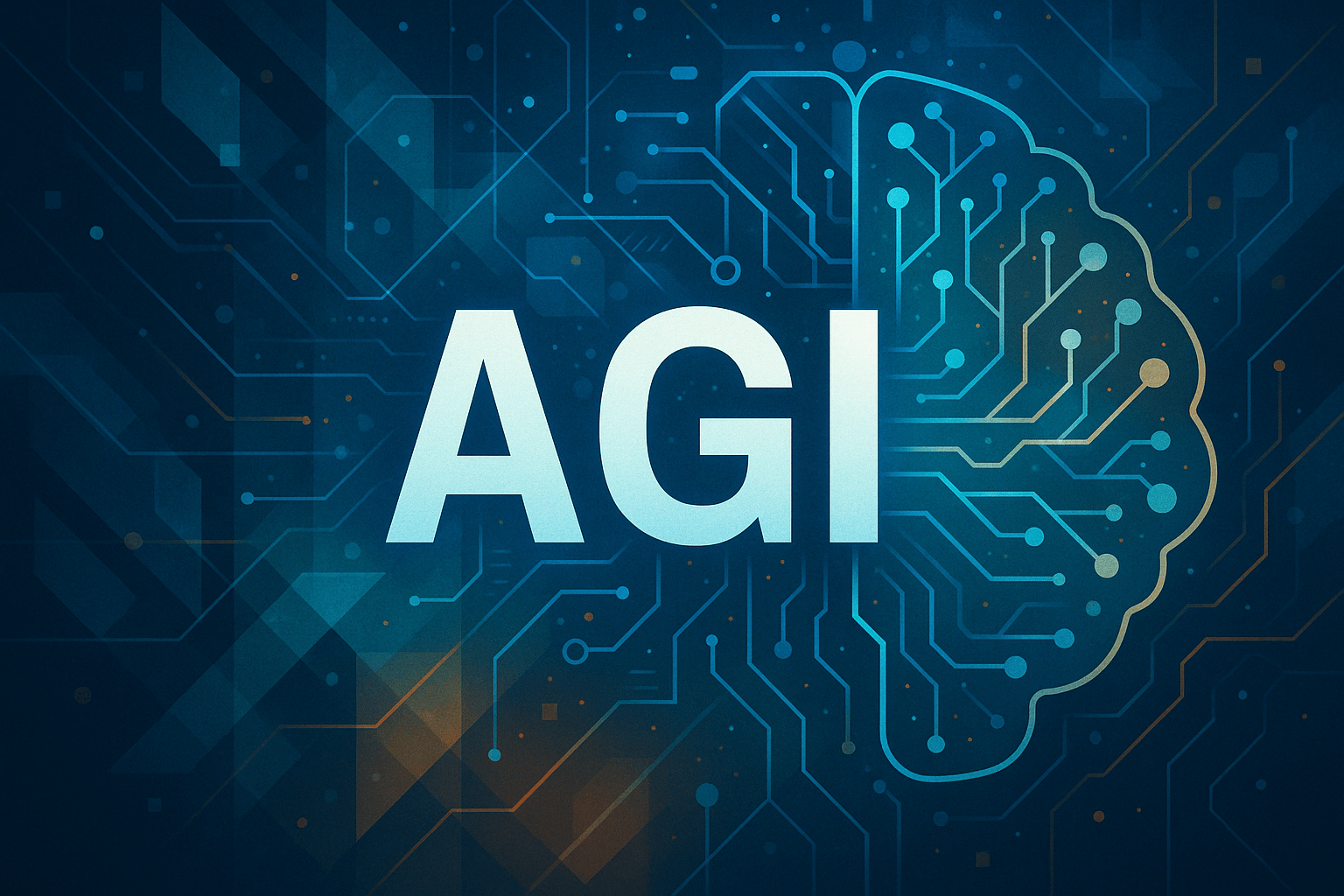

特化型AIと汎用型AIの違いを図で解説

人工知能は大きく特化型AI(Narrow AI)と汎用型AI(General AI)の2つに分けられます。

| 分類 | 特徴 | 実例 |

|---|---|---|

| 特化型AI | 一つの領域に特化/実用化済み | Siri・Google翻訳・顔認識など |

| 汎用型AI | 複数のタスクを自律的にこなす/未実用化 | 開発中(AGIなどが該当) |

特化型AIは、画像認識や翻訳、音声アシスタントなど、決まった目的や分野に特化して作られたAIです。今私たちが普段使っているAIのほとんどがこのタイプに当てはまります。

反対に汎用型AIは、人間のように色々な状況に柔軟に対応できる知能を持つAIのことです。

この汎用型AIはAGI(Artificial General Intelligence)とも呼ばれ、人間と同等かそれ以上の知的能力を目指した技術として研究が進められています。

AGIについては以下の記事で詳しく説明しているので参考にしてみてください。

人工知能の3分類|ルールベース・機械学習・深層学習

人工知能は技術的なアプローチによっても分類でき、代表的なものに「ルールベース」「機械学習」「深層学習(ディープラーニング)」の3つがあります。

- ルールベース

-

あらかじめ決められた条件や判断基準に沿って動く仕組みで、初期のAIでよく使われていました。

- 機械学習

-

大量のデータからAI自身がパターンを見つけ出し、ルールを自動で作り上げる手法です。

- 深層学習

-

機械学習の発展形で、人間の脳に似た「多層構造のニューラルネットワーク」を使って、より複雑で高度な処理を実現しています。

これらの分類を知ることで、AIの仕組みや発展の流れをより詳しく理解できるようになります。

人工知能の例を身近な視点で紹介|AIは日常生活にどう使われている?

人工知能はもう専門家だけのものではなく、私たちの身の回りの生活に自然に溶け込んでいます。

気づかないうちに使っているAI技術は、家電やスマートフォン、ネットサービスなど、あちこちに存在しています。

日常生活の中にある具体的な人工知能の例を挙げながら、AIがどんな風に役立っているのかを実感できる形で紹介していきます。

私たちの生活にあるAIの例|スマートフォンから家電まで

私たちの暮らしで最も身近なAIといえば、スマートフォンに入っている音声アシスタントです。

SiriやGoogleアシスタントなどは、声をかけるだけで情報を調べてくれたり、スケジュールを管理してくれたりする代表的なAIです。

また、テレビや冷蔵庫、エアコンといった家電にもAIが組み込まれており、使う人の行動パターンを覚えて自動で最適な設定をしてくれる機能が増えています。

例えば、AI付きのエアコンは室温や湿度を感知して、その人の好みに合わせた温度調整を勝手にやってくれます。

人工知能は既に私たちの手の中や家庭の中で当たり前に使われており、生活を豊かにする存在として根付いてきています。

音声認識・画像認識|目に見えにくいAIの活躍シーン

AIの進歩によって、私たちの生活の”見えないところ”でも人工知能が大活躍する場面が増えています。

代表的なのが音声認識と画像認識の分野です。

音声認識技術は、スマートスピーカー・カーナビ・電話の自動応答システムなどで使われており、人間の話し言葉をテキストや命令に変えることで、より自然な操作を可能にしています。

一方、画像認識は、防犯カメラの顔認証やスマートフォンの顔認証ロック、さらには病院でのレントゲン写真の解析にも使われています。

音声認識や画像認識の技術は目に見える機械の動きを伴わないため、普段は意識することが少ないのですが、実は私たちの安全や便利さを毎日支えている大切なAI分野なのです。

教育・医療・交通などにおける身近な導入事例

人工知能は、教育・医療・交通といった公共性の高い分野でも導入が進んでいます。

教育分野では、生徒一人一人の学習ペースや理解度に応じて最適な問題を出してくれる「AIドリル」や、個人に合わせた学習支援アプリなどが使われています。

医療分野では、画像診断のサポートや問診を行うチャットボットなどにAIが活用され、お医者さんの負担を減らしたり、診断の正確性を高めたりすることに役立っています。

AI診断システムが医療費を削減 – 米マイクロソフトhttps://t.co/X9zK3rsB4S

— 医療AIの最新ニュース|The Medical AI Times (@MedicalAITimes) July 11, 2025

交通分野では、自動運転技術・渋滞予測システム・信号のタイミング最適化など、移動をスムーズにして安全性を向上させるためのAI活用が広がっています。

【交通事故 AI分析による危険予測箇所の公開】

— てんこちょ浜松(浜松市) (@Hamamatsu_PR) September 6, 2023

AI(人工知能)技術を活用し、抽出した危険予測箇所をオープンデータ化するとともに、マップを公開しています。

通勤ルートなどよく利用する道路の状況を確認していただき、交通事故防止にお役立てください。

○公開先https://t.co/MLPaAX6tnW#浜松市 pic.twitter.com/rCxrykmit2

AIは日常を便利にするだけでなく、社会の基盤としてもその重要性を確実に高めているのです。

ビジネスにおけるAIとは?人工知能の活用事例を具体的に紹介

近年、人工知能(AI)は業務の効率化や意思決定の精度向上を支える技術として、ビジネスの現場に急速に浸透しています。

AIは単なる自動化ツールを超えて、マーケティング・人事・顧客対応など、あらゆる業務分野で活用の可能性が広がっています。

実際のビジネス現場でのAI活用事例を具体的に紹介しながら、企業がAIをどんな風に導入し、どのような成果を手にしているのかを見ていきましょう。

業務効率化に活かされるAI

企業の業務効率化において、AIは今や手放せない存在になっています。

特に導入が進んでいるのが、チャットボットや文章生成AIなどの自然言語処理技術を活用したソリューションです。

チャットボットは、お客さんからの質問に自動で答える仕組みで、カスタマーサポートの24時間対応や社内ヘルプデスクの効率化に大きな効果を発揮しています。

また、議事録の自動要約やレポート作成に特化した生成AIも注目されています。定型文の作成や資料の下書きなど、従来は人の手で行っていた業務をスピーディかつ高精度にこなせるようになり、業務効率が大幅に向上しています。

これらのAI活用によって、人間はより創造的で付加価値の高い業務に時間を使えるようになり、企業全体の生産性向上にも直結しています。

マーケティング・営業領域でのAIの導入例

マーケティングや営業の分野でも、AIはデータ分析の自動化や顧客理解の深化に大きな力を発揮しています。

代表的な活用例として、購買履歴や閲覧データを基にした「おすすめ機能」や、「広告の自動最適化ツール」などが挙げられます。

営業活動では、見込み客の行動データを分析して、どのお客様に優先的にアプローチすべきかを教えてくれる「営業支援AI」や、商談の音声を解析してフィードバックを提供するツールなども普及しています。

AIツールのおかげで、担当者の経験や勘だけに頼ることなくデータに裏付けられた判断ができるようになり、成約率や顧客満足度の向上にもつながっています。

AI導入に成功している企業の特徴とは?

AI活用で実際に成果を創出している企業には、いくつかの共通した戦略的アプローチが見られます。

株式会社サイバーエージェントも、その代表例の一つです。同社は開発生産性のさらなる向上を目的として、開発AIエージェントの導入に年間約4億円という大規模な投資を決定しました。

株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライム市場:証券コード4751)は、社内における開発生産性のさらなる向上を目指し、開発AIエージェントの導入に年間約4億円を投資することについて決定いたしました。

出典:株式会社サイバーエージェント

成功企業に共通する最も重要な要素は、明確な課題設定と目的の絞り込みです。流行に踊らされることなく、自社が抱える具体的な業務課題や顧客対応の問題点を洗い出し、AIがそれらにどのような価値を提供できるかを綿密に分析してから導入に踏み切っています。

もう一つの特徴は、組織全体でのAI理解の底上げに注力していることです。AIの可能性と制約を正確に把握し、現場の従業員が効果的に活用できるよう、段階的な導入プロセスと継続的な教育プログラムを実施しています。

さらに、リスクを最小化するため、外部の専門パートナーと協力しながらPoC(概念実証)から小規模にスタートする慎重なアプローチを採用する企業が多く見られます。

このような戦略的で計画的な導入手法こそが、AI投資を確実な成果へと結びつける成功の鍵となっているのです。

人工知能とは何か?今後の課題と向き合い方をわかりやすく整理

人工知能は目覚ましい発展を遂げ、多くの場面で使われるようになりましたが、同時に課題やリスクについての議論も避けて通れません。

AIが社会に与えるインパクトは非常に大きく、技術的な限界だけでなく、倫理、雇用、法整備といった様々な角度からの対応が必要になっています。

人工知能の今後を考える上で大切なテーマを整理し、未来に向けてどう向き合っていけばよいかを考えてみましょう。

AIが社会にもたらす可能性|創造・支援・代替の視点から

AIは単なる業務効率化の道具を超えて、人間の活動そのものを変革する力を秘めています。

その可能性は大きく3つの視点から捉えることができます。

- 創造

-

AIが新しいアイデア作りやデザイン支援に活用されており、アートや音楽、広告制作などの分野で実用化が進んでいます。

- 支援

-

高齢者の見守り、医師の診断サポート、学習の個人最適化など、日常生活や専門分野で人間をバックアップする役割を果たしています。

- 代替

-

自動運転や無人レジなど、これまで人間がやっていた作業を置き換える活用が拡大しています。

AIは人の能力を拡張したり補完したりする存在として、社会の様々な場面に根付きつつあるのです。

人工知能の課題とリスク|倫理・偏見・雇用への影響

人工知能の発達と共に、その影響やリスクについての議論もますます重要になっています。

特に注目すべきなのが、倫理・偏見・雇用の3つの観点です。

- AIが人間の生死に関わる判断(例:自動運転車の事故回避)を下すことへの懸念があり、開発や運用には明確なガイドライン作りが必要

- 学習データに含まれる偏りがそのままAIの判断に反映され、差別的な結果を生み出すリスクが存在

- 単純作業の自動化によって一部の職業が消失する可能性もあり、雇用構造の変化は避けられない

これらの課題を乗り越えるには、技術だけでなく社会制度や倫理教育の整備も欠かせません。

AIの信頼性と公平性を保つための取り組みが、今後ますます重要になっていきます。

AIと人間が共存する未来に必要な視点とは?

AIが社会の隅々まで浸透するこれからの時代には、人間と人工知能が「共に歩む」という視点が不可欠です。

そのためには、AIを単なる代替手段として捉えるのではなく、人間の可能性を押し広げるパートナーとして位置づける考え方が大切です。

この文脈で重要なのがシンギュラリティの概念です。

シンギュラリティとは、AIが人間の知能を超越し、予測困難な急激な技術進歩が起こる転換点のことを指します。

提唱者のレイ・カーツワイル氏は、テクノロジカル・シンギュラリティは2045年頃に起きると予測している。

出典:総務省

シンギュラリティという歴史的転換点を前に、人間とAIの関係性を根本的に見直す必要があります。

具体的には、AIに委ねられる作業と人間にしかできない創造的・対話的な作業を適切に振り分け、それぞれの長所を生かす社会設計が求められます。

まとめ

人工知能(AI)は、もはや私たちの暮らしやビジネスに欠かせない存在となり、その定義や歴史・種類・活用事例、そして課題まで、多角的に理解することが求められています。

AIとは何かという基礎から始まり、日常生活や業務での具体的な応用、さらに今後の課題や共存の在り方まで幅広く整理してきました。

AIを正しく理解し活用することは、現代を生きる上で必要不可欠なスキルになりつつあります。

日々の業務や情報収集の中で、人工知能との上手な付き合い方を見つけていってください。