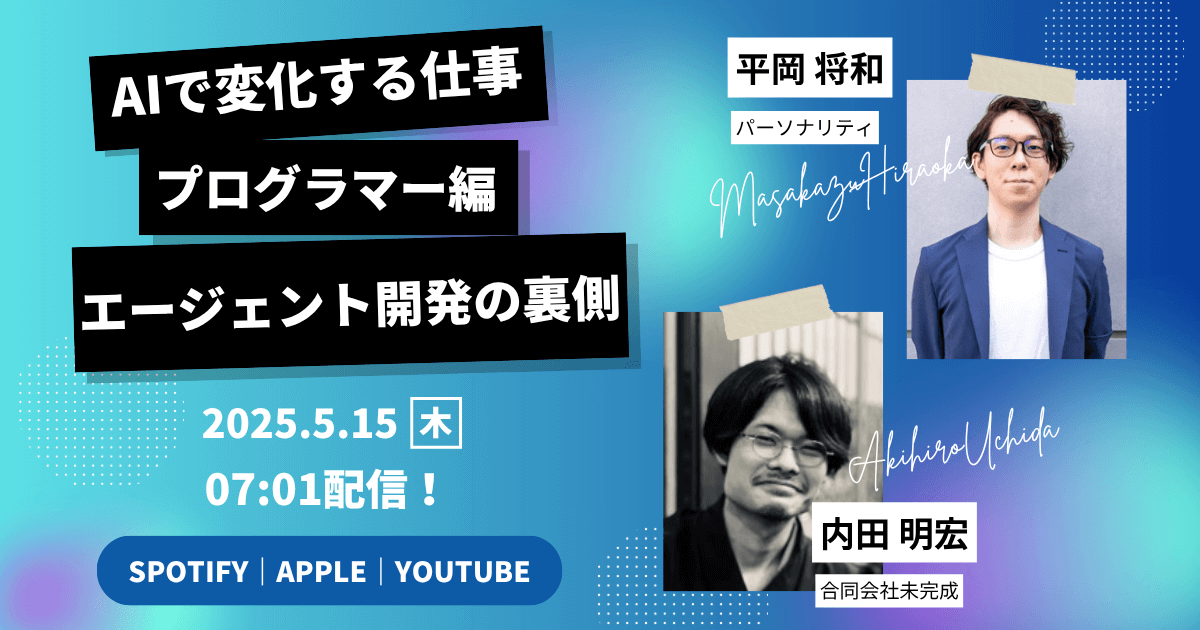

この記事は、Podcast「AI未来話」のエピソード「【ゲスト】AIで変化するプログラマーの仕事!エージェント開発の裏側」を再構成した内容をお届けします。

はじめに

AIの急速な進化に伴い、プログラマーの働き方が大きく変わりつつあります。今回はプログラマー歴12年、現在AIエージェントを開発する合同会社未完成代表の内田さんを迎え、AIがプログラマーの仕事に与える影響や、実際のエージェント開発の舞台裏に迫ります。

プログラマー歴12年、内田さんの自己紹介

プログラマーとして12年間活躍し、現在は合同会社未完成の代表としてAIエージェントを開発する内田さん。実際の現場でどのような活動をしているのか、その具体的な仕事内容を紹介します。

――まず最初に、内田さんのことをご存じないリスナーの方に向けて、簡単に自己紹介をお願いできますか?

「はい、合同会社未完成で代表を務めている内田と申します。プログラマー歴は12年で、現在は他社様で技術支援を行いつつ、自社のエージェントを開発しています。最近は主にそのような活動をしていますね」

――プログラマー歴12年となると、かなりのベテランですよね。AIエージェントの開発をされているということですが、具体的にはどのようなことをされているんでしょうか?

「今取り組んでいるのは、まだローンチはしていないんですが、商品の検索に特化したAIエージェントですね。ユーザーが最適な商品を見つける手助けができるようなシステムを開発中です」

――私(平岡)は内田さんにプログラミングの先生として今もお世話になっていますが、私自身もこの1年間で内田さんの教え方がすごく変わってきたなと感じています。

「確かにこの1年間は教え方も大きく変わりましたね。最初の頃は『paiza』という転職支援サービスを使って、手打ちでコードを書くことを中心に教えていましたが、AIの進化によって今ではほとんどコードを手で書くことはなくなりました。特に最近はDevinなどのツールを使いながら、コードを書くというよりはAIを上手に活用する方法を教えることが増えましたね」

急速なAIの進化が現場にもたらす変化

AIの急速な発展に伴い、現場のプログラミング業務も大きく変貌を遂げています。特にAIコーディングが企業内でも普及し始め、現役エンジニアたちがその影響を肌で感じています。

コードを書かない時代への移行

――最近のAIの進化は目を見張るものがありますよね。現役のプログラマーとして率直にどう感じていますか?

「1エンジニアとしては『このままAIが進化していくとどうなるんだろう?』という感覚はありますね。ただ、現時点では設計など高度な判断が必要な部分では、まだ経験がある人間の方が有利かなと感じています。ですが、作業効率を上げるツールとしては非常に優秀で、ジュニアレベルのエンジニアをはるかに超えているスピードや精度があります。いわば中堅レベルのスキルと無限の体力を持った存在ですよね」

――AIは確かに、疲れ知らずで24時間動いてくれますからね。その進化スピードに対して、不安に思うことはありますか?

「そうですね。この半年だけでも大きく進化しているので、次の半年や1年後、2年後を考えると、自分の仕事もかなり変わる可能性が高いと思っています。今までのようにコードを書く仕事だけを続けていくのは難しくなるでしょうね」

――内田さんは今、某大手企業でも働いていますよね。現場のプロジェクトではどのようにAIが導入されているのでしょうか?

「最近、大手企業でもAIコーディングの導入が進んでいます。私が所属しているWebアプリケーションチームは特に積極的で、元々AIを個人的にも活用していたので、実際の業務にも積極的に取り入れようと働きかけました。結果、導入後の作業効率が圧倒的に向上しているので、今後も拡大していくでしょうね」

大手企業で進むAI導入の実情

大手企業でも導入が進むAIコーディングの実態を、内田さんが自身の経験を踏まえて詳しく解説。チーム単位で導入が進む背景とその効果、そして今後の課題を探ります。

――実際の現場ではどのようにAIが活用され始めているんでしょうか?

「大手企業全体で見ると、まだまだ全面的な導入には至っていませんが、私の所属するWebアプリケーションチームでは導入が積極的に進んでいます。AIを使ったコーディング補助ツール、例えばCursorなどの導入が特に進んでいますね」

――先日もカカクコムが全社的にCursorを導入したというニュースが出ていましたよね。現場レベルで見るとAI導入に対して抵抗感などはありませんでしたか?

「意外と抵抗は少ないですね。元々私自身も普段からAIを使っていましたから『普段はAIを使ってるのに仕事で使わないのはもったいない』という考え方が自然に浸透していきました。チームの他のメンバーも、実際にAIがもたらす圧倒的な作業効率の向上を目の当たりにしているので、今後も抵抗なく導入が進むと感じています」

――周囲のプログラマーたちも積極的にAIをキャッチアップしている感じでしょうか?

「エンジニア界隈では確かにAIを活用している人は多いですが、実は意外とキャッチアップできていない人もいますね。自分自身はTwitter(X)などの情報を通じて最新技術をチェックしていますが、それでも最先端を走っているという感覚はありません。むしろ、自分がキャッチアップが遅れていると感じることも多く、もっと積極的に情報を追わないといけないなと感じています。ただ現実問題として、すべてのエンジニアが最先端を追うのは難しいですよね」

――確かに、我々もAIメディアを運営していて日々の情報量に圧倒されます。

「そうですよね。ただ、今回のAIの進化は、過去に電卓やパソコンが登場したときと同じくらい大きなパラダイムシフトだと思っています。たとえば、かつて経理がそろばんから電卓へ移行した時代と同様に、今後数年以内にAIを使わないコーディングは非効率的で非現実的になるでしょう」

――具体的にはどんな未来を想定していますか?

「今はまだ『AIが書いたコードを人間がレビューする』という状態ですが、将来的には人間が直接コードを書くこと自体が珍しくなると思います。ちょうど電卓が一般化して手計算が非効率的になったように、コードを手で書くことが時代遅れとされる可能性がありますよね。AIが書いたコードをレビューなしに信頼するのが普通になる、そんな未来が数年以内に訪れる気がしています」

――まさに時代の転換点ですね。そうした未来に向けて、現場ではどのような準備や心構えが必要でしょうか?

「プログラマーとしては、AIに仕事を奪われるかもしれないというリスクは常に意識する必要があります。ただ、だからといってAIから逃げるのではなく、むしろ積極的にAIを活用し、その可能性を広げる側に回るのが重要です。経営者やマネージャーの視点で言うならば、極端な方向に舵を切り過ぎず、近い未来を現実的に予測し、目の前の課題解決にフォーカスする姿勢が必要かなと感じています」

――確かに、極端に振り切った予想は危険かもしれませんね。

「そうですね。あまりに遠い未来ばかりを想像すると、現実とのギャップで舵取りを誤ってしまうリスクがあります。今実際に起きている変化を冷静に見つめながら、AIがもたらす新たな課題や可能性に柔軟に対応していく姿勢が求められていますね」

エージェント開発の裏側を徹底解説

内田さんが現在取り組んでいるのは、ユーザーが最適な商品を手軽に見つけられるAIエージェント。その開発プロセスや、これからのAIエージェントのあり方について具体的に解説します。

商品検索特化型エージェントの開発秘話

――内田さんが開発中のエージェントについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

「現在、私が取り組んでいるのは、商品の検索に特化したAIエージェントです。具体的に言えば、Amazonや楽天市場のようなECサイトやGoogle検索のような一般的なサービスとは違い、ユーザーが商品を選ぶ際に必要な情報を効率よく提供できるような仕組みを作っています」

――なぜ商品検索に特化したエージェントにしたのでしょうか?

「自分自身が買い物をするときに、最適な商品を見つけるために時間がかかることに課題を感じていました。例えばモバイルバッテリーを購入したいと思ったとき、単純にAmazonのトップに表示される商品が最適とは限りませんよね。YouTubeなどで商品レビューを見るとしても、信頼性やPRとの見分けが難しい。そこで、AIがユーザーの好みや用途を正確に把握し、個々に最適な商品を提案できれば便利だと考えました」

――具体的にはどのような機能を持たせる予定ですか?

「基本的には、商品検索をユーザーが直接プロンプト(指示文)で入力するのではなく、AIが質問を投げかけてユーザーが簡単に選択できるようにします。例えば、『おすすめのモバイルバッテリーを教えて』と質問すると、予算や用途、サイズ感などをAIがヒアリングして、それをユーザーがプルダウンメニューから選択するだけで最適な商品が提示されます。こうすることで、テキスト入力の手間が省け、より直感的で簡単な商品選びが可能になる仕組みを作っています」

――パーソナライズされた体験が重要ということですね。

「その通りです。最終的には、ユーザーの購買履歴や過去の検索履歴などを蓄積し、そのユーザーが求める商品をAIが予測できるようになることを目指しています。過去にコンパクトな製品を頻繁に選んでいるユーザーなら、最初からコンパクトサイズの製品を提案するといった具合です。こうしたパーソナライズされた提案ができるようになれば、ユーザーはより快適で満足度の高い買い物体験ができます」

――非常に便利なサービスになりそうですね。AIのエージェント市場は今後どのように変わっていくと思いますか?

「今後はAIエージェントがますます普及し、それぞれが特定の課題に特化したUIや体験を提供することが当たり前になっていくと考えています。ChatGPTのような汎用的なAIだけでなく、特化型のAIエージェントが多数登場し、ユーザーは課題ごとに最適化されたインターフェースを通じてサービスを受けるようになるでしょう。個人的にはこの流れは止まらず、今後の1年から数年でますます顕著になっていくと思いますね」

――最終的にはAI同士がやりとりするような未来も想像されているんですよね?

「はい。例えば私たちがAI秘書のようなエージェントを使って飲食店の予約をする場合、AIが店側のAIと自動で会話をして予約を完了する、といったことも現実的な未来だと思っています。つまり、AI同士が人間を介さずにコミュニケーションを取り合い、あらゆる予約や情報取得を迅速に完結させる時代が遠くない未来にやってくるでしょう。そうした時代の到来に向けて、エージェント同士がスムーズに連携できるような仕組み作りも重要になると思います」

AI時代に求められるスキルと心構え

AIが多くの仕事を代替する時代だからこそ、人間に求められるスキルが変化しています。内田さんが考えるこれから重要となるスキルや考え方を詳しく解説します。

両極端を考える「バーベル戦略」の重要性

――内田さんは、AIの進化に対応するための具体的な考え方として、どのようなことを意識されていますか?

「AIの進化が加速している今、私は『バーベル戦略』という考え方をとても大切にしています。これは、起こる可能性が低いけれど起きたら大変なことになるマイナスのリスクを避けつつ、逆に起こる可能性が低いけれど起きたら非常に大きな利益をもたらすプラスのチャンスに投資をするという戦略です。AIで言えば『仕事が完全になくなる』というリスクと『AIを上手に活用して大きな利益を得る』というチャンスの両方を常に考えることが重要です」

――具体的にはどのようにキャリアやスキルの方向性を調整しているのでしょうか?

「例えば、AIがプログラミングを完全に代替する未来を考えて『もしそうなったら自分はどのような役割を果たせるのか』をイメージします。プログラミングスキルを持ちつつも、AIがコードを書いてくれるならプロダクトマネジメントやAIを管理するような役割にシフトする必要が出てきますよね。そのためにマーケティングを学んだり、プロダクトオーナー的なスキルを身につけたり、常に軌道修正ができる柔軟な態勢を取るようにしています」

――確かに、どちらかに極端に振り切るとリスクが高そうですね。

「その通りですね。今まさにAIの変化の真っただ中にいるので、偏りすぎないことが大事です。これを『反脆弱性』という考え方で捉えていて『極端な変化が起きても壊れにくく、むしろそれを強みに変えていく』という考え方を持つことが重要だと思っています。何かアクシデントが起きても、それをプラスに転換できる柔軟性が大切というわけです」

――AIの影響で専門的スキルが相対的に価値を下げ、汎用的なスキルが重要になりそうですよね。

「確かにそうですね。技術的なスキルだけで一生食べていくことが難しくなりつつあります。これからは技術よりも『ビジネス感覚』が求められるようになります。つまり『誰がどんな課題を抱えていて、どのように解決できるのか』『どうしたらお金をいただけるのか』ということを考えるスキルがより重要になるでしょう。これはAIがなかなか代替できない、人間固有の判断力や感性を必要とする領域ですから、ビジネス感覚がある人は長期的に価値を持ち続けられるかもしれません」

努力ではなく「遊び」に変えるキャッチアップ術

――AIの情報をキャッチアップすることは大変ですが、内田さんはどのように工夫しているのですか?

「私自身も最初は必死にAI技術を追っていましたが、ある時から『努力』として考えるのをやめました。むしろゲームの攻略本を見るような感覚で、楽しさや好奇心を大事にしています。新しいAIモデルやツールを『おもちゃ』感覚で捉えて『これを使ったらどんな便利なことができるんだろう?』と、楽しみながら学ぶように変えたんです。これによってキャッチアップが全く苦ではなくなりましたね」

――楽しみながら学ぶというのはとても重要な視点ですよね。私も昔、音楽活動をしていた頃に、バンド仲間から『努力している時点で向いていない』という厳しいアドバイスをもらったことがあります。楽しさを感じないと続かないし、効果的でもないということですよね。だからこそ、AIのキャッチアップも『遊び』や『楽しさ』に変えていくのがベストだと実感しています。

「手厳しいですね(笑)『努力』と思った時点で続かない。楽しさや興味で自発的に追えるように工夫するのは確かに重要ですよね」

――具体的には、自分の仕事や生活にすぐに役立てるようなツールを見つけて、『使ったらこんなに便利になった』という体験を増やすことが効果的だと思います。

「私もそうしています。例えば、AIコーディングツールを仕事に導入したり、日常的な情報収集や趣味の活動にAIを組み込んだりしてみると、その便利さや楽しさを実感できますよね。AIが自分の身近な『おもちゃ』として馴染んでいけば、自然と最新情報を追うことが習慣になると思います」

内田さんのXアカウントはこちら!

まとめ

AIの発展がプログラマーの仕事を劇的に変える中、内田さんが開発する特化型エージェントの実際や未来像を通じて、これから求められる人間のスキルや心構えを深掘りしました。時代の流れを柔軟に楽しみつつ対応する方法が明らかになった有意義なエピソードでした。

内田さんが語ったように、AI技術の進化はもはや止められない現象となっています。かつてそろばんが電卓に置き換えられ、手計算が非効率的な行為になったのと同じように、プログラミングという行為自体も大きく変化し、人間の手で直接コードを書くことが珍しくなる未来が近づいています。企業の現場でもAIの導入はますます加速し、現役のプログラマーにとってAIとの共存が不可避であることがはっきりしました。

今回のエピソードは、AIがもたらす現実的な変化を現場レベルで具体的に描き出した貴重な内容でした。プログラマーだけでなく、あらゆる業界の人々にとってAIとの付き合い方を考えるうえで非常に参考になるお話だったのではないでしょうか。今後もAI技術はますます進化を続けますが、その変化を楽しみながら、自分自身のキャリアや人生設計に柔軟に取り入れていく姿勢が求められているのだと改めて感じさせられました。