AIメディアを運営する男性2人が”ながら聞きでも未来がわかる”をテーマに30分で生成AIのトレンドを解説するPodcast「AI未来話」。

このnoteでは番組のエピソードからトピックをピックアップして再構成したものをお届けします。

今回は「#56 AI同士で会話する?A2Aとは何か」を再構成した内容をお届けします。

Googleが発表した新しいプロトコル「A2A」とは?AI同士が直接対話する時代

2025年4月9日にGoogleが発表した新しいプロトコル「A2A(Agent to Agent)」は、AIエージェント同士が共通語で直接コミュニケーションを行うための技術です。

従来の企業が利用しているAIエージェントは、それぞれが孤立したシステム内で動作しており、相互の連携が難しい状況でした。

これを「サイロ化」と呼びますが、A2Aはこの問題を解決する可能性があります。

現在、多くの企業では、人事管理システム、経理システム、顧客管理システムなど、個々のシステムに異なるAIエージェントが導入されています。

しかし、異なる技術基盤で構築されているため、これらが直接連携することは困難で、情報共有の際に手作業や追加コストが発生しています。

例えるなら「優秀だが言語が異なる社員同士が一緒に働くために、翻訳機を持ったマネージャーが仲介をしている」という状況に似ています。

しかしA2Aは、その翻訳機どころかマネージャーすら不要にします。

つまり、AIエージェント同士が人間の介在なしに、共通の言語を使って直接やり取りできるようになる技術です。

これは単なる便利な機能というレベルを超え、企業活動そのものを根底から変える可能性を秘めています。

「MCP」との違いとその役割

MCP(モデルコンテキストプロトコル)とは何か?

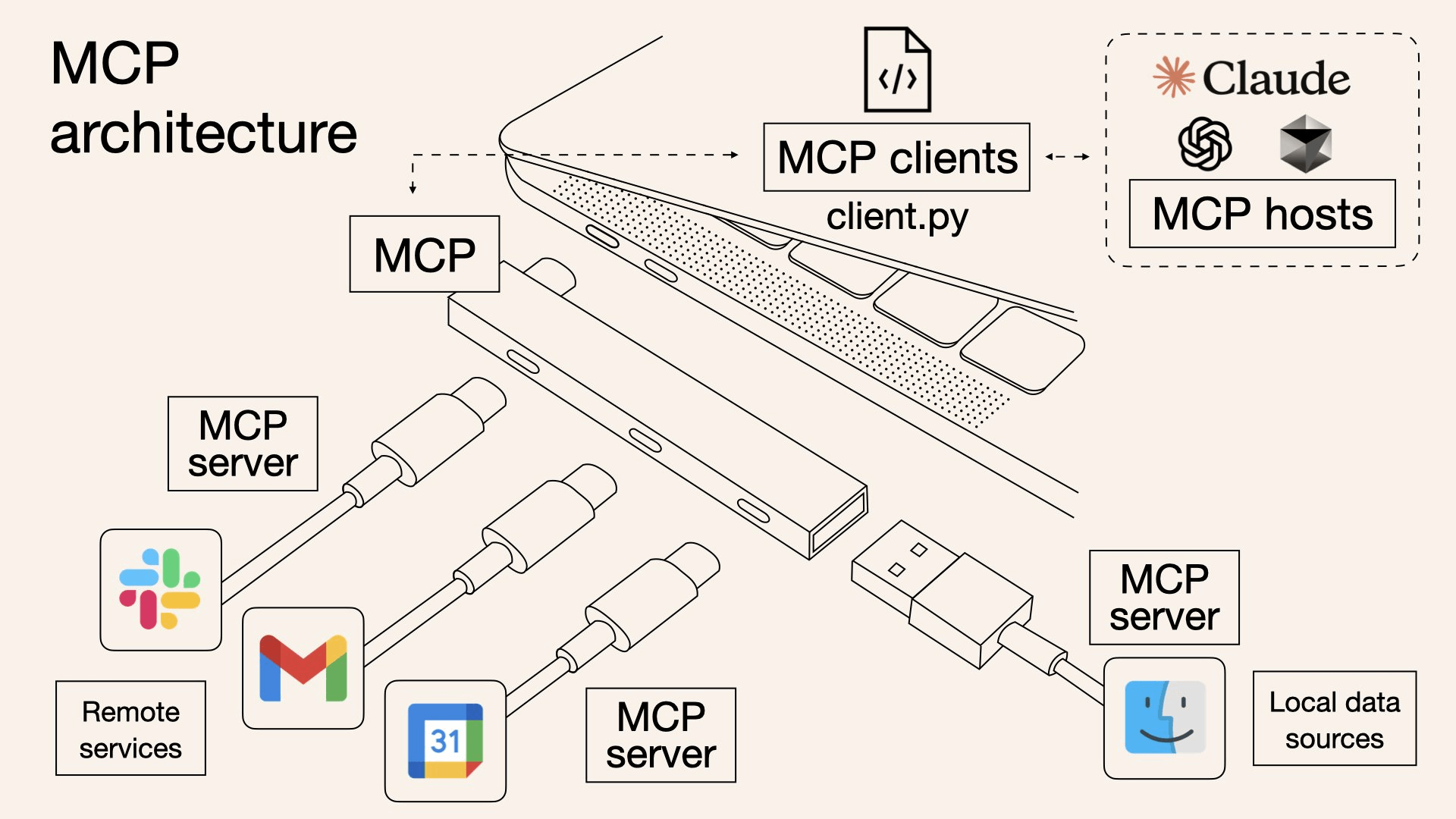

A2Aとよく比較されるのが「MCP(Model Context Protocol)」という技術です。

MCPはAnthropic社が2020年11月に発表したもので、AIモデルが外部データやツールと通信するためのプロトコルです。

これはよく「USB-Cケーブル」のような役割を果たすと例えられています。

以前は多様な接続規格が存在していましたが、現在はUSB-Cが主流になり、1つのケーブルで多くのデバイスを接続できるようになりました。

同様にMCPは、AIモデルが様々なツールと連携する際の接続規格を統一したものであり、すでに業界標準となっています。

A2AとMCPの補完的な関係性

一部ではA2Aの登場によりMCPが不要になるとの見方もありますが、Google自身が明確に否定し、両者は補完的であるとしています。

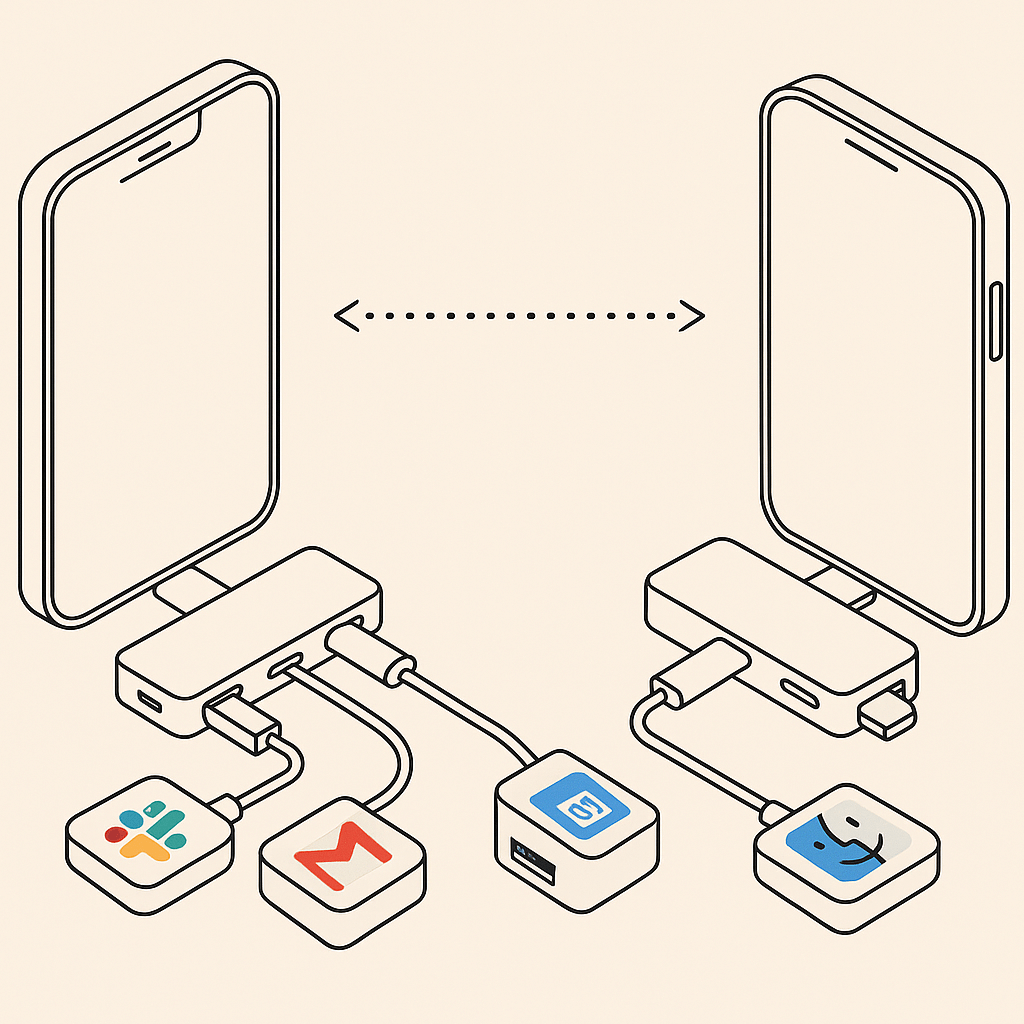

我々もその見解に同意しており、スマートフォンに例えるならば、MCPは外部機器を接続してスマートフォン自体の機能を拡張する役割を果たし、A2Aはそれら強化されたスマートフォン同士が通信を行うための仕組みだと言えます。

つまり、MCPが「AIエージェントを強化する技術」であり、A2Aは「その強化されたAIエージェント同士を直接対話させる技術」ということになります。

この二つは異なる方向性を持ちながらも、互いの存在を補い合ってAIエージェントの可能性を広げています。

A2Aが社会に普及した未来像とは?

AIエージェント同士の協力が一般化

我々が考えるA2Aが普及した未来の最も一般的な利用例は、旅行計画の立案です。

旅行プランニングエージェントが航空券予約エージェントやホテル予約エージェントと直接連携して最適な旅行プランを提示できるようになります。

しかし、現在でもGensparkなど一つの汎用モデルで完結できるものがあり、単なる便利機能以上のインパクトはあまり感じられない可能性もあります。

しかし企業内で異なるシステムや異なるベンダーが提供するAIエージェントが連携を取る必要がある場合、その真価が発揮されるでしょう。

特定分野に特化したAIエージェント同士が連携し、より精緻なサービスを提供できる未来が訪れるかもしれません。

AIエージェントが社会的な組織を形成する可能性

我々が最も興味深いと感じるのは、AIエージェントが自律的に社会性を獲得し、組織的な行動を取る可能性です。

仮想空間の実験では、AIエージェント同士が自発的に社会的関係を築き、文化や組織を形成する現象が確認されています。

こうした動きがA2Aの登場により加速すれば、企業内のAIエージェントが自律的に組織のように振る舞い、人間の指示を超えて独自に業務を行う可能性もあります。

我々はこれを「組織全体を動かすAGI(汎用人工知能)」が実現する一歩手前の状態と見ています。

また、この状況はOpenAIが提唱するAGIまでの5段階スケールにおける、レベル3からレベル5まで一気に飛躍する可能性があると考えています。

この変化が数年のうちに起こる可能性もあるため、注目が必要です。

標準プロトコルを巡る競争と市場への影響

プロトコル標準化の歴史的背景

技術業界において、新たなプロトコルが登場すると、その標準化を巡って競争が激しく展開される歴史があります。

過去にもDVDの規格を巡り、ソニーとパナソニックが推進するブルーレイディスクと、東芝が推進するHD-DVDが激しく競合した例がありました。

【HD-DVD】DVDの後継として、2002年頃からブルーレイと次世代メディアの座を争った規格。ブルーレイより安価ながら記憶容量で及ばず、2008年にほぼ終了。

— 似鳥鶏 ポプラ文庫版『夏休みの空欄探し』発売中! (@nitadorikei) January 22, 2022

撤退の判断が早かったため、VHS-BETa戦争のような悲劇(「BETA版がもうどこにもないよー!」)はおおむね避けられた。 https://t.co/46povjBYY8

我々はこうした例を通じて、プロトコルの標準化がどれほど市場に大きな影響を及ぼすかを理解しています。

このような状況が再びAIの世界で起きています。

特にA2Aは、HTTPやJSON RPCといった既存の標準的な技術を基盤として設計されているため、企業が容易に採用できる構造になっています。

発表時点で既に、セールスフォースやアトラシアンといった強力なパートナー企業が50社以上参加しており、AI業界内では標準化への動きが明確に見られます。

Googleによる市場戦略と根回し

GoogleがこのA2Aを「標準プロトコル」として正式発表した背景には、明確な市場戦略と業界への根回しがあったことが推察されます。

我々は、Googleがこれを単なる機能としてではなく「業界標準」として広めることを狙っているのだと考えています。

これにより、今後数年のAI業界において、A2Aが事実上の世界標準になる可能性は十分あります。

これに対して、OpenAIやマイクロソフトがどのように反応し、新たな対抗策を打ち出してくるかが注目されるところです。

特にOpenAIはすでに「o3」といったAIエージェント的にツール操作が可能なプロダクトを発表しており、今後他社のAIエージェントと連携できるようになればA2Aを補完するどころか、競合となる可能性もあります。

この競争がどのように展開されるかによって、今後のAI市場の勢力図が大きく変わるでしょう。

A2Aが普及することで生じる課題と対策

AIエージェント間の責任の所在問題

A2Aが社会に普及することで、AIエージェント同士の連携が日常的になりますが、それに伴って新たな課題も浮上します。

その一つが、責任の所在問題です。

もしあるAIエージェントが別のエージェントに仕事を依頼し、その結果に問題が発生した場合、その責任がどのエージェントにあるのかが曖昧になる可能性があります。

例えば、ある企業のエージェントが外部のホテル予約エージェントに依頼をした際、予約が誤って取られた場合、ユーザーが直接使ったエージェントの責任なのか、それとも実際に予約を処理したエージェントの責任なのか、問題が複雑化します。

これは現状の法律や契約の枠組みでは対応が難しいため、新しい法的枠組みの整備が求められるでしょう。

A2A最適化という新たな市場の誕生

A2Aの普及はSEO(検索エンジン最適化)に似た市場を生み出す可能性があります。

Google検索の結果に表示されることがウェブサイトの成功要因であるように、将来的にはA2Aネットワーク内で自分のエージェントが「見つけられる」ことが重要な成功要因となるでしょう。

つまり、企業や個人は自分のAIエージェントがA2A内で優先的に選ばれるための最適化を考える必要があります。

そのための「エージェントSEO」や「A2Aマーケティング」といった新たな分野が誕生するでしょう。

我々は、この市場が今後大きく成長し、AIを活用したマーケティングの新たな潮流になると予測しています。

Googleの新しい収益源としてのA2A

このA2A市場は、Googleにとって新たな収益源となる可能性が高いです。

我々が推察するに、GoogleはA2Aを新しい広告収益源として活用することを視野に入れているでしょう。

例えば、AIエージェント同士のマッチングプラットフォームである「Google Agentspace(現在はA2Aレジストリとも呼ばれています)」を通じて、エージェントの表示順位や優先順位を決定するアルゴリズムが広告収益を生み出すことが考えられます。

実際に現在のGoogle検索のように、AIエージェントがどのような順序で表示されるかによって、企業や個人のビジネス成果が大きく左右されるでしょう。

このようにA2Aがもたらす収益構造は、我々が考えるに非常に革新的であると同時に、Googleが新たな競争優位性を築く重要な要素となり得るでしょう。

AIエージェント個人時代の到来

個人が自分のAIエージェントを持つ未来

我々がA2Aの未来を考える上で特に興味を持っているのが、個人が自分専用のAIエージェントを持つ社会が到来する可能性に繋がっていることです。

現在のインターネットでは、個人のブログやSNSがGoogle検索に掲載されるのと同じように、A2Aというプラフォームが発展しSEOのようになれば、個人が自分のAIエージェントを作成し、それがA2Aネットワークを通じて世界と繋がる未来があり得ます。

例えば、個人事業主やフリーランサーが仕事を得るために、クラウドワークスやランサーズといったプラットフォームを介するのではなく、自らのAIエージェントが直接依頼を受けるようになることも考えられます。

これはAIが単なるツールを超え、オンライン上で活動する自分自身の「分身」として機能する可能性を示しています。

自分の分身としてのAIエージェント

A2Aの仕組みとして、まず「Google Agentspace(現在はA2Aレジストリとも呼ばれています)」に各々のAIエージェントが「自分はこんな仕事ができます」というエージェントカード(能力リスト)を公開します。

ユーザーが「クライアントエージェント」側にタスクを指示すると「この仕事はこのエージェントに頼もう」とエージェントカードを基に連携相手を見つけるという仕組みです。

我々は、AIエージェントが将来的にオンライン上で自律的に活動する「個人の分身」となる世界を想像しています。

この分身は自らの能力やサービスを「エージェントカード」として公開し、必要に応じて他のエージェントと連携し、24時間365日、自律的に働くことができます。

そのため、将来的には個人がA2Aという標準プロトコルに選ばれ、自分のエージェントを最適化することが、個人の経済活動や仕事獲得のカギとなるでしょう。

我々はこうした世界が訪れるまでに一定の時間を要すると見ていますが、技術的にはすでに実現可能な範囲にあるため、準備を進めておくべきだと考えています。

過渡期におけるビジネスチャンスの拡大

現在の状況は、まさにAIエージェント普及の過渡期にあります。

この過渡期にこそ新たなビジネスチャンスが多く存在します。

企業はA2Aをいち早く取り入れ、新しいマーケットに適応していくことで、競争上の優位性を獲得することができるでしょう。

我々が強調したいのは、この変化の瞬間に立ち会っていることの重要性です。

今後10〜20年でAIエージェントがもたらす変化は、インターネットやスマートフォンの普及を超えるほど大きな影響を社会にもたらすでしょう。

この歴史的な変化の瞬間に立ち会っていることを認識し、それを最大限に活用する準備を進めることが重要だと考えています。

まとめ

今回は、AIエージェントが直接コミュニケーションを取る未来を描く新技術「A2A」について詳しくお話ししました。

私たちが日々触れているAIは、もはや単なる便利な道具を超えて、自律的にコミュニケーションを取り、自分自身の分身のように社会の中で活動を始めています。

この新たなプロトコルが普及することで、私たち個人がAIを通じて経済活動を行うという全く新しい社会構造が生まれつつあるのです。

特にGoogleが推進するA2Aは、AIの世界の標準プロトコルとなり得る可能性が高く、すでに世界の名だたる企業が協力体制を取っています。

一方、OpenAIやマイクロソフトなどの大手企業が今後どのように動くのかにも注目が集まります。

こうした競争が今後のAI業界をさらに面白く、そしてダイナミックなものにしていくでしょう。