AIメディアを運営する男性2人が”ながら聞きでも未来がわかる”をテーマに30分で生成AIのトレンドを解説するPodcast「AI未来話」。

このnoteでは番組のエピソードからトピックをピックアップして再構成したものをお届けします。

今回は「Googleとnoteが提携!Googleの本当の狙いは何なのか?」を再構成した内容をお届けします。

Googleとnoteの提携内容と背景

資本業務提携の詳細

2025年1月14日、Googleとnoteが資本業務提携契約を締結しました。

noteはGoogleと資本業務提携を締結しました。この提携を通じて、AI技術を活用した新たなサービス開発を促進し、クリエイターの創作をより一層支援してまいります。

出典:note、Googleと資本業務提携。生成AIを活用し、創作活動をより一層サポート|note株式会社

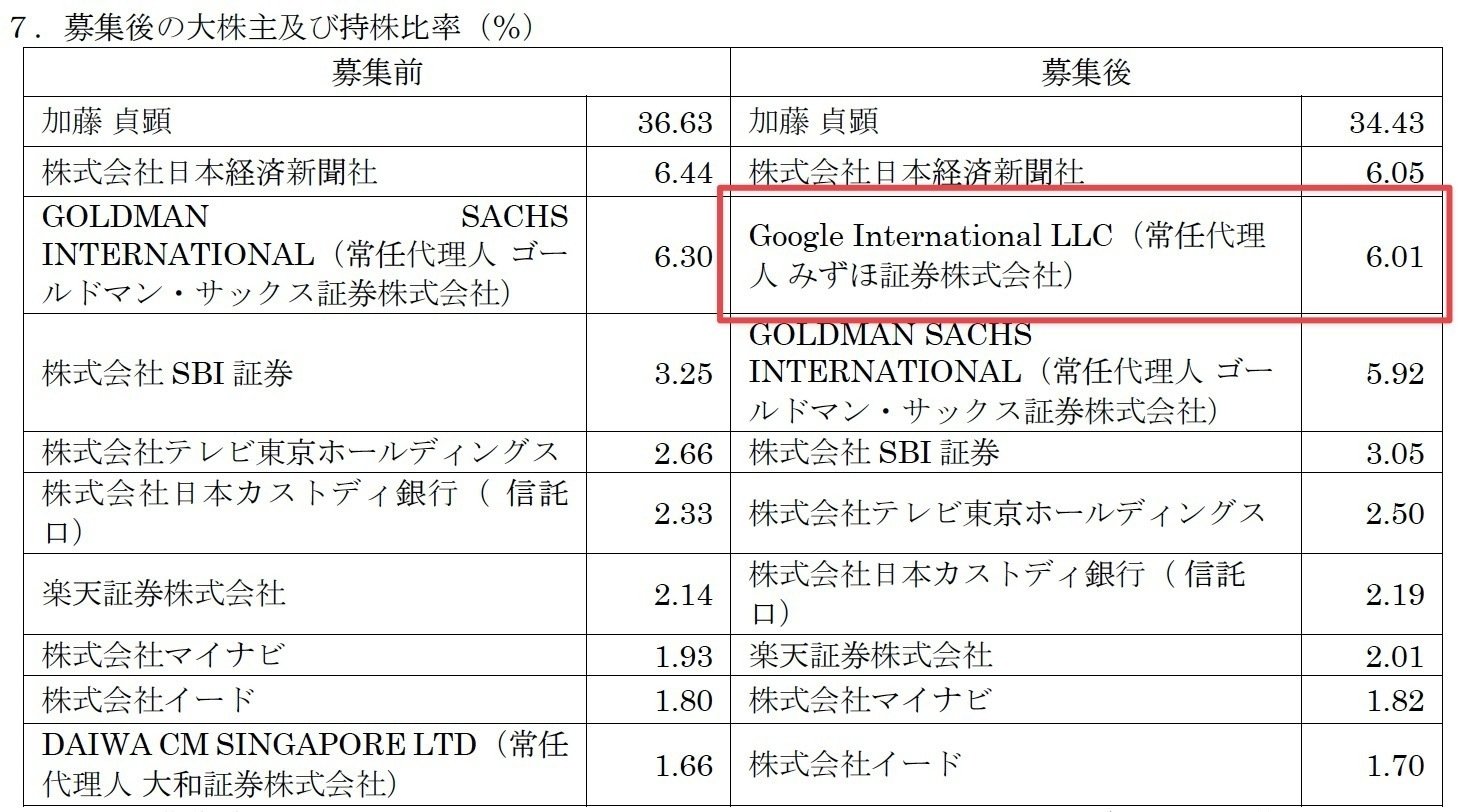

この提携により、Googleはnoteの株式6.01%を取得し、日本経済新聞社に次ぐ第3位の大株主となりました。

調達金額は約5億円に上ります。

これは、Googleにとっては比較的小規模な投資額かもしれませんが、note側にとっては非常に大きな意味を持つ資金調達となっています。

日本初の上場企業への出資

この提携の特筆すべき点は、noteの宇野CDOのXでの投稿によると、日本の上場企業がGoogleから資金調達を受けるのは今回が初めてのケースだということです。

実は日本の上場企業がGoogleから資金調達したのは初らしいぞ https://t.co/Qxzewh9xwb

— Yu Uno / note inc. (@saladdays) January 14, 2025

これまでGoogleからの資金調達後に上場した企業はあったものの、すでに上場している企業への出資は前例がありませんでした。

このことからも、今回の提携が持つ意味の重要性が伺えます。

noteのユーザー基盤

noteは2024年11月期の時点で、月間アクティブユーザー数が5,000万人を超え、累計会員登録者数は893万人に達しています。

2024 年 11 月 30 日現在において、月間アクティブユーザー数(MAU)5,000 万人以上、累計 会員登録者数 893万人、累計ユニーククリエイター数(※)152万人を有する日本有数のクリエイターエコノ ミープラットフォームへと成長しております。

出典:Google International LLC との資本業務提携及び第三者割当による新株式発行 に関するお知らせ

この数字の重要性を理解するために、一つの比較対象を挙げると、YouTube MusicとYouTube Premiumの世界全体での会員数が2024年1月時点で1億人を超えたというデータがあります。

つまり、noteは日本国内だけで、世界規模のサービスの半分に匹敵するユーザー基盤を持っているということになります。

さらに興味深いのは、この5,000万人という数字は日本国内でのX(旧Twitter)のアクティブユーザー数と同程度だということです。

日本においては人口の約半数が利用しています。

出典:Japan / X

日本の月一回以上利用者数は6700万 (2023年 平均)

日本の一日一回以上利用者数は4000万 (2023年 平均)

これは、noteが日本のソーシャルメディア市場において、極めて強固なポジションを確立していることを示しています。

このような強力なユーザー基盤を持つnoteとの提携は、Google側にとっても大きな戦略的意味を持つものと考えられます。

特に、日本のAI市場における展開を考える上で、noteの持つクリエイターコミュニティは非常に魅力的な資産となり得ます。

note側から見た提携の目的

AI技術活用の具体的な計画

我々が注目したいのは、noteが今回の資金調達をどのように活用していくのかという点です。

noteは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」というミッションを掲げており、このミッションを遂行するためにAI技術を積極的に活用していく方針を示しています。

具体的な活用計画として、以下の3つの主要な施策が発表されています。

- コンテンツモデレーションの効率化:投稿内容のチェックや不適切なコンテンツの非公開化をAIによって効率的に行う仕組みの構築

- レコメンド機能の強化:AIを活用した個人最適化されたコンテンツ推薦システムの実装

- 記事エディターでの執筆サポート強化:2024年2月からの導入が予定されている新機能として、クリエイターが記事編集画面から直接Geminiを使用できる機能の提供

プラットフォームの価値向上戦略

特に注目すべきは、企業向けのソリューションとして、炎上を未然に防ぐためのリスク検知ツールやコンテンツ分類機能の強化が計画されていることです。

我々は、これがまさに現代のデジタルコンテンツプラットフォームに求められる重要な機能だと考えています。

例えば、投稿内容に対して「このまま投稿すると特定のユーザー層から反発を受ける可能性がある」といったアラートを出すような機能が実装される可能性があります。

これは、クリエイターの表現の自由を保ちながら、より安全なプラットフォーム運営を実現するための重要な取り組みとなるでしょう。

クリエイターサポートの強化

noteは今回の調達資金を、AI関連の技術開発だけでなく、AI人材の採用にも投資していく方針を示しています。

これは単なるツール導入にとどまらず、プラットフォーム全体としてAIを活用した創作支援の体制を強化していこうという意思の表れと言えます。

2月から導入予定の具体的な機能としては、記事テーマやキーワードからアイデアを提示する機能や、誤字脱字、文法ミス、不適切表現のチェック機能など、クリエイターの執筆活動を多角的にサポートする仕組みが計画されています。

Google側から見た表向きの目的

クリエイターエコノミー市場での展開

Googleは今回の提携について、「日本有数のクリエイターコミュニティを通じた日本のクリエイターエコノミー市場での認知度向上」を目的として掲げています。

クリエイターエコノミーとは、クリエイターが自身の作品を創作すると同時に、その販売者としても機能する双方向的な経済システムを指します。

noteはまさにこのクリエイターエコノミーを体現するプラットフォームであり、GoogleはここでGeminiをクリエイターたちが当たり前に使用する環境を作り出すことを目指しています。

日本市場の重要性

Googleは日本市場を極めて重要な位置づけとして捉えています。

実際、GoogleのCEOであるピチャイ氏は昨年10月の来日時に、「日本はAIの実装において世界をリードできるポジショニングを取っている」と発言しており、日本市場への強い関心を示しています。

我々が注目すべき点として、日本には漫画、イラスト、小説といった創作文化が深く根付いており、それらを中心としたファンコミュニティが形成され、強い繋がりを持っているという特徴があります。

このような文化的背景は、生成AIの活用方法や効果を検証する上で非常に価値のある環境を提供すると考えられます。

創作文化とAIの親和性

noteを選択した理由として、我々は以下のような要因があると分析しています。

- 月間アクティブユーザー5,000万人という規模

- クリエイターによるAIツールの実践的な活用事例を得やすい

- テキストコンテンツプラットフォームとして、Geminiとの親和性が高い

実際、我々自身もこのポッドキャストの内容をnoteで記事化しており、その過程でnoteが持つプラットフォームとしての独自性を実感しています。

日本において、このような形でクリエイターとユーザーを結びつけるプラットフォームは、実質的にnote以外に選択肢がないと言えるでしょう。

このように、Google側の表向きの目的は日本のクリエイターエコノミー市場での展開を掲げていますが、その背景には日本の創作文化の特殊性や、noteが持つプラットフォームとしての強みへの深い理解があると考えられます。

提携における懸念点

AIアシスタント機能の影響

我々は、今回の提携によって生じる可能性のある懸念点についても議論する必要があると考えています。

その一つが、AIアシスタント機能の導入によるクリエイターへの「レッテル貼り」の問題です。

具体的には、AIを使用していないクリエイターであっても、noteに投稿しているという事実だけで「AIを使用している」という先入観を持たれる可能性があります。

我々はAI活用を推進する立場ですが、世の中には「AIを使用していない」ことに価値を見出すクリエイターも存在します。

このような方々にとって、プラットフォームの選択肢が制限されてしまう可能性は無視できない問題です。

クリエイターコンテンツの取り扱い

noteの利用規約上、コンテンツの著作権はユーザーに帰属し、許可された利用方法は以下の2点に限定されています。

- プロモーション目的での使用(Xなどでのおすすめ記事としての紹介)

- 外部サイトへの配信(ユーザーが許可した場合のみ)

しかし、今回の調達資金の利用用途として、「生成AI学習に関するクリエイターからの許諾の取得と対価還元等を含む適切な仕組みを構築する」という計画が含まれています。

対価還元の仕組み

我々が特に注目しているのは、クリエイターのコンテンツを生成AI学習に使用する際の「対価還元」の仕組みです。

これは、クリエイターから許可を得た上で創作物を取得し、その対価を支払うという新しいビジネスモデルの可能性を示唆しています。

この仕組みが確立されれば、「AIに学習させるための文章を書く」という新しい市場が生まれる可能性もあります。

実際、海外ではすでにAIの学習用データを作成することを専門とするライターが存在しており、noteでも同様の市場が形成される可能性があります。(本件は以下の記事で詳しく紹介しています)

ただし、この仕組みについては以下のような課題も考えられます。

- 対価の適切な算定方法

- コンテンツの質の担保

- クリエイターの権利保護

- AIによる学習結果の透明性確保

これらの課題に対して、適切な仕組みを構築できるかどうかが、今後の重要なポイントとなるでしょう。

Googleの本当の狙い

検索エンジンの衰退への対応

我々は、今回の提携の背景にGoogleの検索エンジンビジネスの衰退があると考えています。

2024年1月、SEO界隈で大きな話題となったXの投稿によると、Googleへのトラフィックが1年前と比べて4分の1にまで減少しているというデータが報告されました。

PVがどんどん落ちてる大きな要因は、Googleだったわ

— ウェル🐼滋賀県ブロガー🐬 (@wel2021) January 9, 2025

1年前と比べ、Googleそのものへのトラフィックが4分の1になってる

Google本体が危機的 pic.twitter.com/YUVTGCIowx

ただし、このデータは厳密には『google.com』におけるGoogleの検索結果からの流入が減少していることを示しており、Googleの全体的な利用率や市場シェアの減少を直接的に表しているわけではありません。

この投稿に対しては、SEO関連の著名な専門家たちがさまざまな考察や声明を発表し、さらに議論を呼ぶ結果となりました。

事実として、Googleの検索結果からの流入が減少しているのは確認されていますが、これが具体的に何を意味するのかについてはまだ不明確な部分も多い状況です。

しかし、この投稿に寄せられたリプライの中には、「Googleで検索する頻度が減った」「Googleを使うことはあるが、最初の行動としてAIツールを利用することが増えた」といった意見が多く見受けられました。

これらの声は、ユーザーの検索行動に変化が生じていることを示唆しており、Googleの検索エンジンに対する依存度が徐々に低下しつつある可能性を示しています。

そして実際にGoogleの検索エンジンが衰退し始めたことを示唆するデータも出てきています。

StatCounterという調査ツールによると、Googleの検索市場シェアは2015年4月以降、10年近くにわたって90%を下回ることがありませんでした。

しかし、2024年10月に89.3%となり、その後も11月、12月と3ヶ月連続で90%を下回る状況が続いています。

この数字は、検索エンジンとしてのGoogleが緩やかな下降局面に入った可能性を示唆しています。

クラウドサービス展開の戦略

このような状況下で、Googleは検索広告収入に依存しない新たな収益源の確保を模索しています。

我々は、その主軸となるのがクラウドサービスの展開だと考えています。

note上でGeminiを無料で使用可能にするという施策は、単なるサービス提供ではありません。

最終的にはGoogle Cloud Platformでの収益を基盤とし、そこからnoteのような提携先からの収益を確保する、という構図が見えてきます。

AIツールベンダーとしての展望

我々は、Googleが目指しているのはAIツールベンダーとしての地位確立ではないかと分析しています。

アメリカにはSubstackやMediumといったnoteに似たテキストコンテンツプラットフォームが存在します。

今回のnoteとの提携は、これらの大規模プラットフォームへの展開を見据えたテストマーケティングとしての側面も持っているかもしれません。

特に注目すべきは、Googleが個人クリエイター市場を重視している点です。

すでにMicrosoftとOpenAIの提携によって企業向け(B2B)市場ではAzureが強い影響力を持っています。

そのため、Googleは個人クリエイター向け(B2C)市場においてGeminiの浸透を図ろうとしているのではないでしょうか。

我々は、Googleがこの変化を以前から予測し、準備を進めてきたと考えています。

AIの発展が検索エンジンビジネスに与える影響を理解した上で、基盤技術への投資を継続的に行ってきました。

そして今、その投資を活かしたビジネス展開のタイミングが来たと判断したのではないでしょうか。

まとめ

Googleとnoteの提携は、表向きはクリエイターエコノミー市場での展開を目的としていますが、その背景にはGoogleの事業構造の大きな転換が隠されています。

検索エンジンの緩やかな衰退に対応し、AIツールベンダーとしての地位確立を目指す戦略的な動きと見ることができます。

特に、個人クリエイター向け市場でのGeminiの浸透を図ることで、クラウドサービスを基盤とした新たな収益モデルの構築を目指していると考えられます。