GoogleのGemini Deep Researchは、AIが自動で高精度なリサーチレポートを生成する画期的な機能です。

この記事では、Gemini Deep Researchの基本機能や料金、無料プランでの使い方、回数制限(無料・有料の違い)を最新情報で詳しく解説します。

GoogleのGemini Deep Researchとは?AIリサーチ機能の全体像

Gemini Deep Researchは、Googleが提供するAIリサーチ支援機能です。

ここではその全体像と機能について、他のAIツールとの違いを解説します。

Gemini Deep Researchの基本機能と役割

Gemini Deep Researchは、AIが複雑な情報を収集・分析し、構造化されたレポートとして提示する機能です。

ユーザーが入力したプロンプトに基づき、複数の視点を含むリサーチ結果を数分で自動生成します。

この機能は、情報の網羅性や構成力に優れており、従来の検索や資料作成の手間を大幅に削減できるのが特長です。

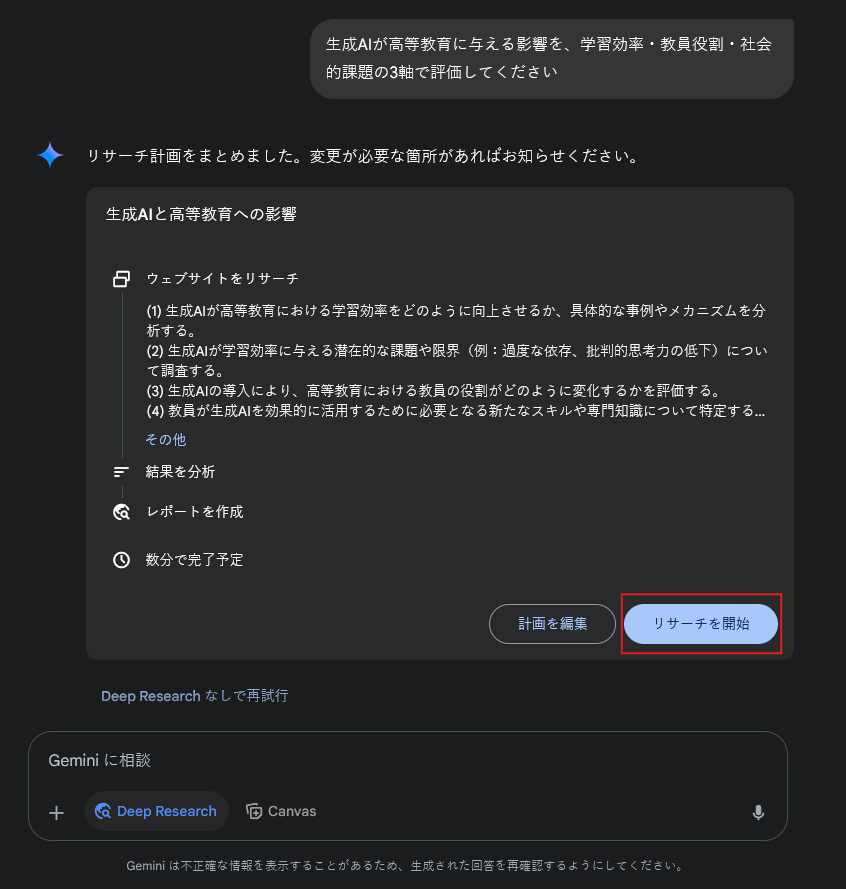

特に注目すべきは、レポート生成の前にAIが「調査計画案」を自動で提示してくれる点です。

以下のような流れで、調査が段階的に進行します。

- ユーザーが自然文でプロンプトを入力する

- AIが目的に応じたリサーチ構成(見出し案)を提示する

- ユーザーがCanvas上で構成案を修正・追加できる

- 修正後、「リサーチを開始」ボタンで本格的な実行に移る

- 構造化されたレポートがCanvasに出力される

Google公式によれば、こうした編集可能な調査設計プロセスは、精度の高いレポート出力を支える重要な機能とされています。

この設計機能は他の生成AIには見られず、複雑な課題にも柔軟に対応できる点で実務利用に大きな価値をもたらすものです。

「日本の再生可能エネルギー政策」について調べたい場合、関連法規、統計、課題まで含んだ要約レポートを1回の指示で得られます。

Gemini Deep Researchは単なる生成AIではなく、調査・思考を代替・補完する実務向けツールとして活躍してくれるのです。

他のAIリサーチツールとの違いとは

Gemini Deep Researchは、他の生成AIツールと一線を画す構造化リサーチ機能を備えています。

ChatGPTなどの汎用型AIと異なり、Deep Researchは初めから「レポート形式での出力」を目的に設計されており、情報収集・整理・出力の流れが自動化されています。

ChatGPTではユーザー自身が複数のプロンプトで深掘りし、構成を自分で整える必要がありますが、Gemini Deep Researchでは1つのプロンプトだけでレポートが完成し、補足提案まで受けられるのです。

Googleが提供することでWeb検索との親和性も高く、信頼性や情報の網羅性で優位性があります。

Gemini Deep Researchは「AIに任せて読むだけ」で成り立つ、実用的な情報取得の新基準といえるでしょう。

Gemini Deep Researchの使い方とプロンプト設計の基本

Deep Researchの効果を最大限に引き出すには、適切な使い方とプロンプト設計が欠かせません。

ここでは、実際の操作フローと入力のコツを解説します。

レポートが完成するまでの具体的なステップ

Gemini Deep Researchは、プロンプト入力からレポート完成までの工程がわかりやすく、誰でも手軽に扱えるのが特長です。

以下の5ステップで、AIによる調査結果をスムーズに取得できます。

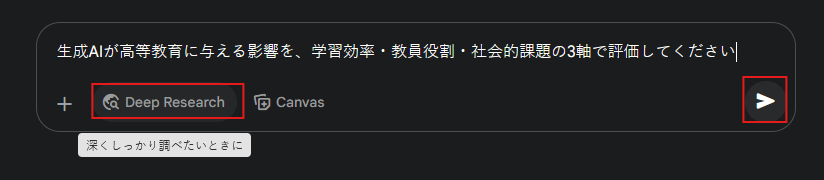

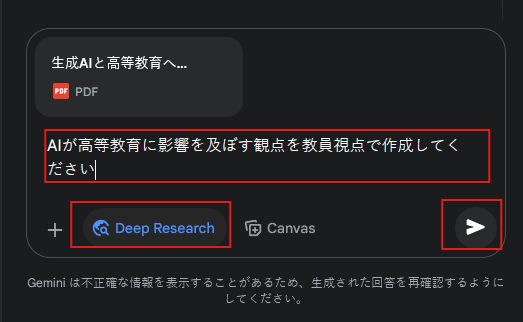

調べたいテーマを明確にし、「〜を調査してまとめてください」といった具体的な指示を記述します。

入力後、画面下の「Deep Research」ボタンをクリックし、「送信」ボタンをクリックして処理を開始します。

「Deep Research」ボタンを押すと、まずAIが調査計画案を提示し、それを確認・修正したうえで「リサーチを開始」ボタンを押すことで調査が実行されます。

回答が完了するまで同じページで待つ必要はなく、完了時に通知が来るまで他のことをしてもかまいません。

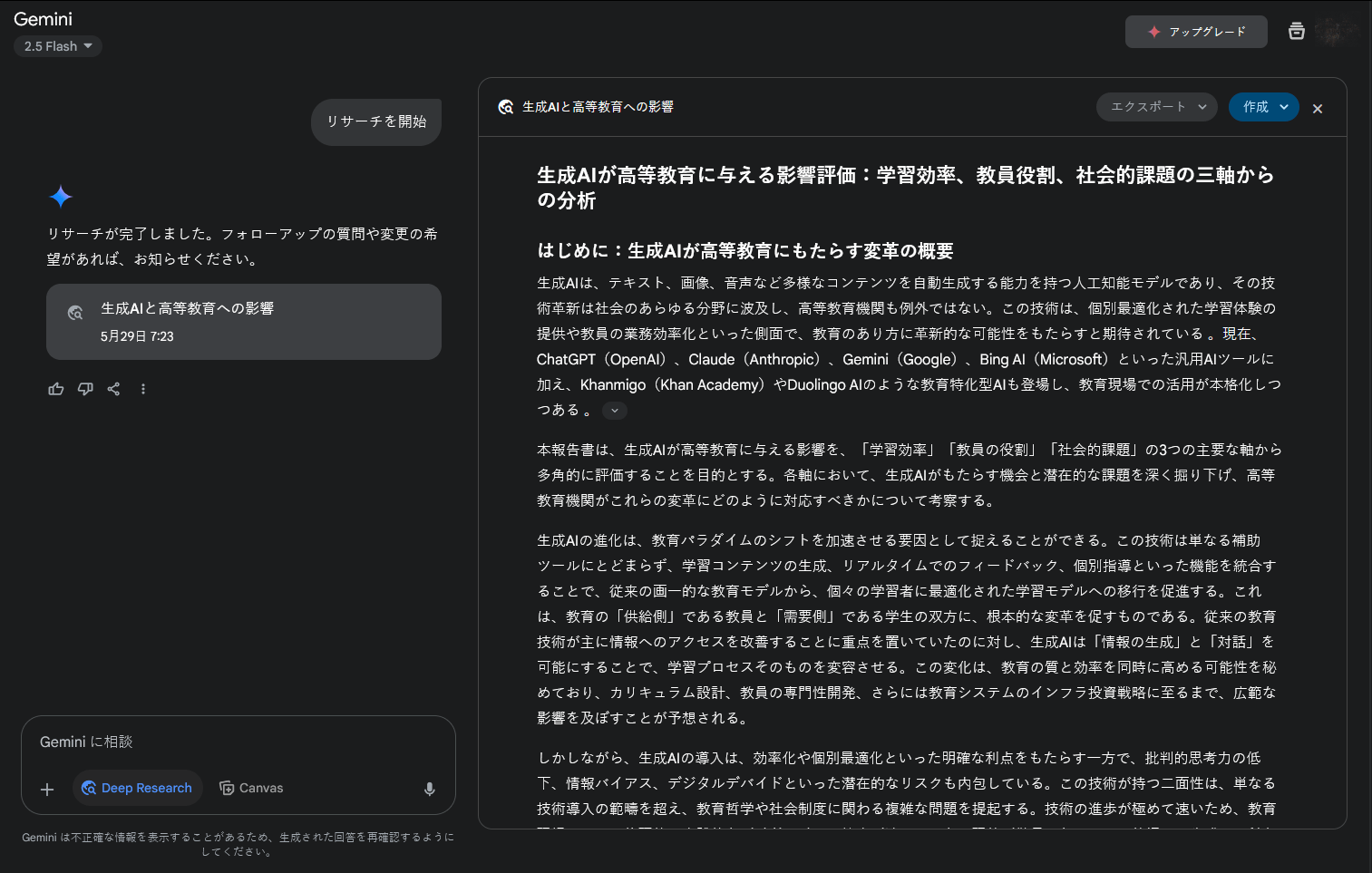

自動で構成化されたレポートがCanvasに表示され、見出しや図表も含まれます。

必要に応じてWebページ・インフォグラフィック・音声要約・クイズ形式への変換も可能です。

Google Docsにエクスポートしたり、共同編集リンクで他者と共有できます。

このように、操作は直感的で構成も洗練されており、誰でも実践できる設計となっています。

よくある入力ミスと効果的な書き方

Gemini Deep Researchの精度を最大限に引き出すには、プロンプトの書き方が極めて重要です。

入力が曖昧だったり情報が不足していると、生成されるレポートの質も低下してしまいます。

「エネルギー政策について教えて」といった抽象的な指示では、範囲が広すぎて焦点の定まらない内容になりがちです。

一方、「日本の再生可能エネルギー政策における課題を5つ挙げ、統計と根拠を添えて解説して」と書けば、具体性が増し、期待に近い出力が得られます。

「~について要約して」「〜を表で整理して」など、目的・形式・条件を含めた文型が効果的です。

重要な情報を補足資料として添付することで、調査の精度は格段にアップします。

良質なレポートは、常に明確な問いかけから始まるのです。

それこそが、Deep Researchを最大限に活かす基本的なポイントといえるでしょう。

Geminiのプロンプトの書き方は、以下の記事で詳しく紹介しています。

GeminiのDeep Research機能における無料プランと回数制限の実態

Deep Researchは無料でも利用ができますが、使用できる機能や回数には制限があります。

このセクションでは、無料ユーザーの使用条件と効率的な活用法を紹介しましょう。

無料で使える機能・モデル・実行環境とは

Gemini Deep Researchは、2025年3月13日より、無料ユーザーにも限定的に提供が開始されました。

Deep Research is even smarter, rolling out for everyone to try

訳:ディープリサーチはさらにスマートで、誰もが試すことができます

出典:New Gemini app features, available to try at no cost

その後、2025年5月22日に行われたGoogle I/O 2025にて、Gemini 2.5 Flashモデルの導入が発表され、無料ユーザー向けのDeep Research機能もこの新モデルに対応しました。

Deep Research can now use 2.5 Flash experimental.

訳:Deep Researchは2.5 Flash experimentalを使用できるようになりました。

出典:The latest updates for Deep Research in Gemini

これにより、無料プランでも1Mトークンのコンテキストウィンドウを持つ2.5 Flashモデルを利用できるようになりました。

ただし、無料プランでは、月間の利用回数に制限があり、通常は月に数回程度の利用が可能とされています。

このように、無料プランでも基本的なリサーチ機能を試すことができ、操作画面やCanvasへの出力、Createメニューの活用など、有料版と同様の体験が可能です。

まずは無料の範囲で試してみて、必要に応じて有料プランへのアップグレードを検討するのが良いでしょう。

無料ユーザーの回数制限とその管理法

GeminiのDeep Research機能は無料で利用できますが、使用回数には制限があります。

Googleによると、無料ユーザーは月に数回程度までDeep Researchを実行可能とされており、それを超えると当月内の利用は不可となります。

この制限は実行完了ベースでカウントされ、プロンプトを途中で取り消した場合はカウントされません。

限られた回数を有効に使うには、まずリサーチの目的を明確にしたうえで、1回で得たい情報を可能な限り具体化したプロンプトを作成することが大切です。

必要に応じてファイルを添付することで、内容の精度と網羅性を高められます。

毎月の残回数はマイアクティビティ画面などで把握しておくと、無駄なく計画的に利用できるでしょう。

このように使い方を工夫することで、無料枠でも十分な効果を引き出せます。

Gemini Deep Researchの有料プランと料金体系!モデルの違い

より高精度な出力や回数無制限に近い利用を求める場合、有料プランの検討が必要です。

ここでは料金体系とモデル差、選び方について解説します。

有料モデル(2.5 Pro)の機能的な優位性

Gemini Deep Researchをより高度に活用したい場合、上位モデルである「Gemini 2.5 Pro」へのアクセスが可能な有料プランの利用がおすすめです。

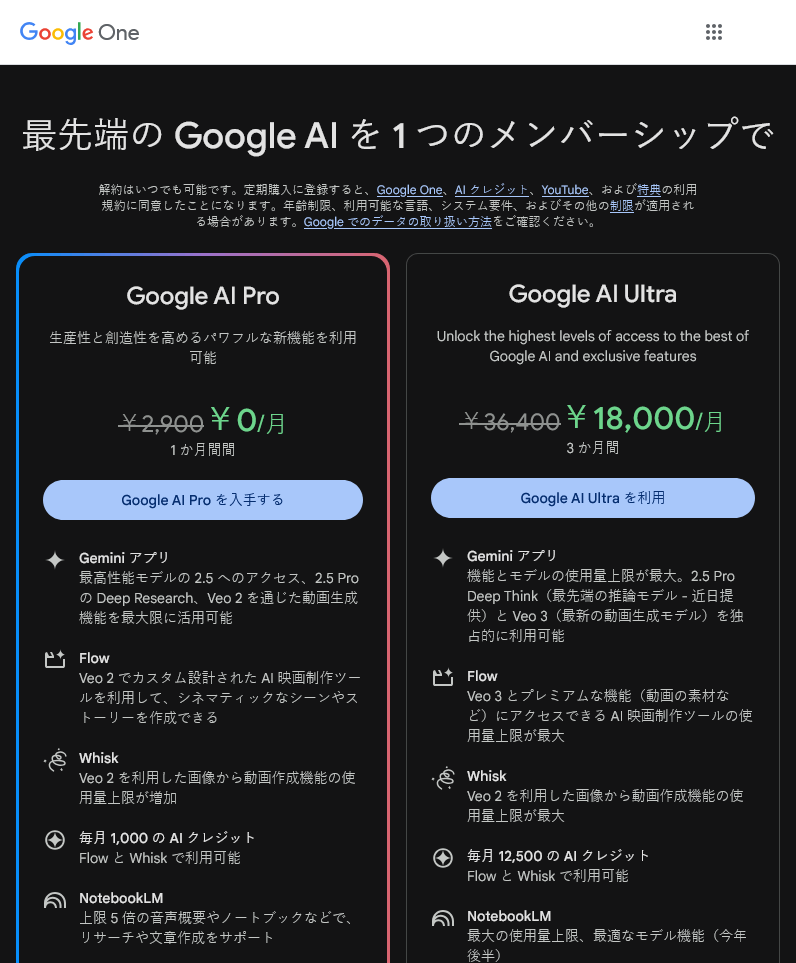

「Google AI Pro」プランでは、2.5 Proモデルを使用でき、より複雑なリサーチや分析に対応します。

さらに、最上位の「Google AI Ultra」プランでは、2.5 Proの強化版である「Deep Think」モードや、最新の動画生成ツール「Veo 3」など、先進的な機能が利用可能です。

これらのモデルは、長文の処理や高度な推論、複雑なタスクの自動化に優れており、研究者やクリエイター、ビジネスプロフェッショナルにとって強力な支援ツールとなるでしょう。

利用目的や求める機能に応じて、適切なプランを選択することが、Gemini Deep Researchを最大限に活用する鍵となります。

AI ProとAI Ultraの違いと選び方の指針

Gemini Deep Researchを有料で利用する際は、AI ProとAI Ultraの違いを理解したうえで、自分に合ったプランを選ぶことが重要です。

AI Proでは2.5 Proモデルが使え、日常的なリサーチやビジネス調査には十分な性能を発揮します。

AI Ultraではさらに拡張された機能が提供され、たとえば複数言語にまたがる調査や、Veo 3などの映像生成・分析支援など、専門性の高いタスクに対応可能です。

用途としては、日々の業務で精度と速度を重視したいユーザーにはAI Pro、研究やクリエイティブ分野で多機能を活かしたいユーザーにはAI Ultraが向いています。

以下の表では、AI ProとAI Ultraの主な違いを示しました。

| 項目 | Google AI Pro | Google AI Ultra |

|---|---|---|

| 月額料金 | 19.99ドル (約3,100円) | 249.99ドル (約39,000円) |

| 利用可能モデル | Gemini 2.5 Pro | Gemini 2.5 Pro Deep Think |

| Deep Research | 拡張機能利用可能 | |

| ストレージ容量 | 2TB | 30TB |

| その他の特典 | Gemini in Gmail, Docsなど | Veo 3, Flow, NotebookLMなど |

契約はいつでも変更できるため、まずはProで開始し、必要に応じてアップグレードする選択もおすすめです。

有料プランが特に効果を発揮するケース

Gemini Deep Researchの有料プランは、特定の業務や目的において無料版と比較できないほどの価値を発揮します。

特に業務で頻繁に調査レポートを作成するマーケターやコンサルタント、または学術研究や政策提言の下調べを行う大学院生・研究者には最適です。

限られた時間で複数の情報源を統合し、構成まで自動化する必要がある場合、2.5 Proモデルの高度な文脈理解力が不可欠となります。

長期プロジェクトで月内に何十回もDeep Researchを利用するのであれば、回数制限が緩やかな有料プランの方が圧倒的に効率的です。

このように、情報精度、作業時間、出力構造のいずれかを重視する場面では、有料プランであれば費用以上の成果を得られます。

料金プランの選定で迷っている方は以下の記事を参考にしてください。

Gemini Deep Researchを活用する高度機能:ファイル添付・Canvas・共有

Deep Researchでは、単なるテキスト入力に留まらず、ファイルの添付やレポートの構造編集、共有までが可能です。

ここでは、それら高度機能の活用法を詳しく解説します。

ファイルアップロードの手順と活用例

Gemini Deep Researchでは、テキスト入力だけでなく、関連資料をファイルとして添付することで、AIがより精緻で的確なリサーチを行えます。

企業資料や学術文書など、独自のデータを活用したい場合に有効です。

以下が基本的な操作手順になります。

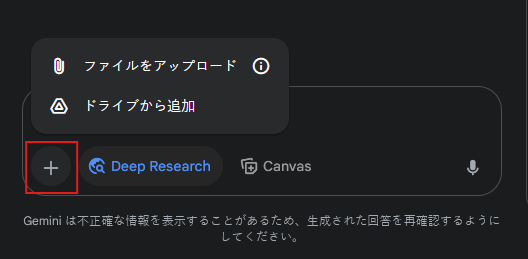

Geminiの入力画面でプロンプトを入力する直前に、画面下部に表示される「ファイルを追加」ボタンを確認してください。

これをクリックすることで、AIが参照する追加資料の添付操作に進めます。

ボタンを押すと、ファイル選択画面が開きます。

ローカルに保存されたPDFや画像のほか、Google Driveと連携している場合はクラウド上の文書も直接選択が可能です。

添付は複数同時に行えます。

ファイルを添付した状態で、リサーチのテーマや条件をプロンプトに記述し、「Deep Research」ボタンがONになっている状態で「送信」します。

AIは添付資料の内容も文脈に取り込んで分析し、より文脈的に正確なレポートを生成します。

生成されたレポートは、Canvas上に表示され、添付資料の要点や引用を組み込んだ構成で提示されます。

これにより、個別のPDFや画像を読み解く時間を省きつつ、要点が整理されたアウトプットをすぐに活用できます。

市場調査資料を添付して「競合との違いを整理して」と入力すれば、AIが文献をもとに構造化されたレポートを提示してくれます。

添付機能を活用することで、Gemini Deep Researchは一般的な生成AIを超えた、実務型リサーチツールとしての真価を発揮するのです。

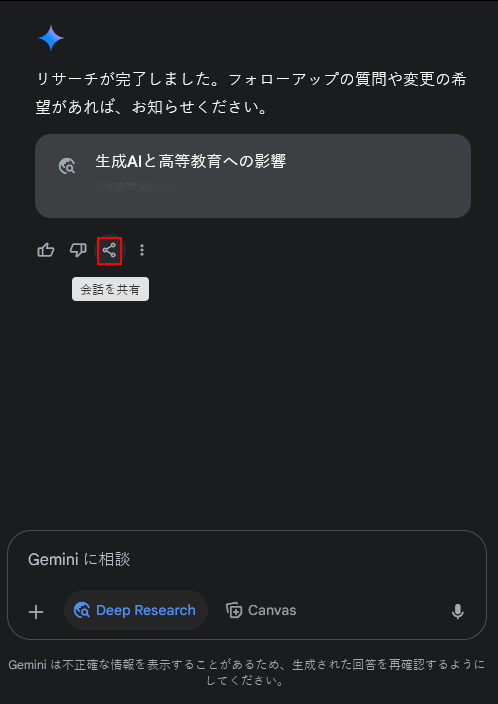

共有・書き出し機能の具体的な使い方

Gemini Deep Researchで生成したレポートは、簡単に他者と共有したり、ドキュメント形式で出力できます。

以下のステップで実行可能です。

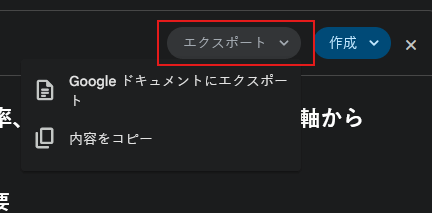

レポート完成後、右上の「エクスポート」を押すと、「Googleドキュメントにエクスポート」または「内容をコピー」が選べます。

「Googleドキュメントにエクスポート」を選ぶと、そのまま編集可能な状態でDocsに書き出されます。

Canvas下部のレポートタイトルの横にある「会話を共有」をクリックすると、リンクが生成され、他ユーザーと結果を共有できます。

柔軟な出力手順により、Deep Researchは個人作業だけでなく、チームやビジネスの情報共有基盤としても機能します。

モバイルアプリでのDeep Research活用と通知機能

Gemini Deep Researchはモバイルアプリにも対応しており、外出先でも手軽にレポート作成が可能です。

ここでは、スマホでの活用方法と通知機能を紹介します。

スマホでできることと対応端末

Gemini Deep Researchは、iOSおよびAndroidに対応したGeminiアプリを通じて、スマートフォンからも利用できます。

通勤中や出先でも調査依頼を行い、レポート生成の進行状況を確認できるようになりました。

スマホ版でも、PCと同様にプロンプトを入力し、「Deep Research」ボタンをタップするだけでCanvasレポートを生成できます。

ファイルの添付やCreateメニューの活用にも対応しており、基本的な操作機能に差はありません。

使用にはGoogleアカウントでのログインが必要ですが、複雑な設定は不要で、アプリをインストールすればすぐに使用可能です。

対応端末は、iOS 15以降、またはAndroid 10以降のスマートフォンで、一般的な機種で問題なく動作します。

これにより、時間や場所に縛られない柔軟なリサーチが実現するでしょう。

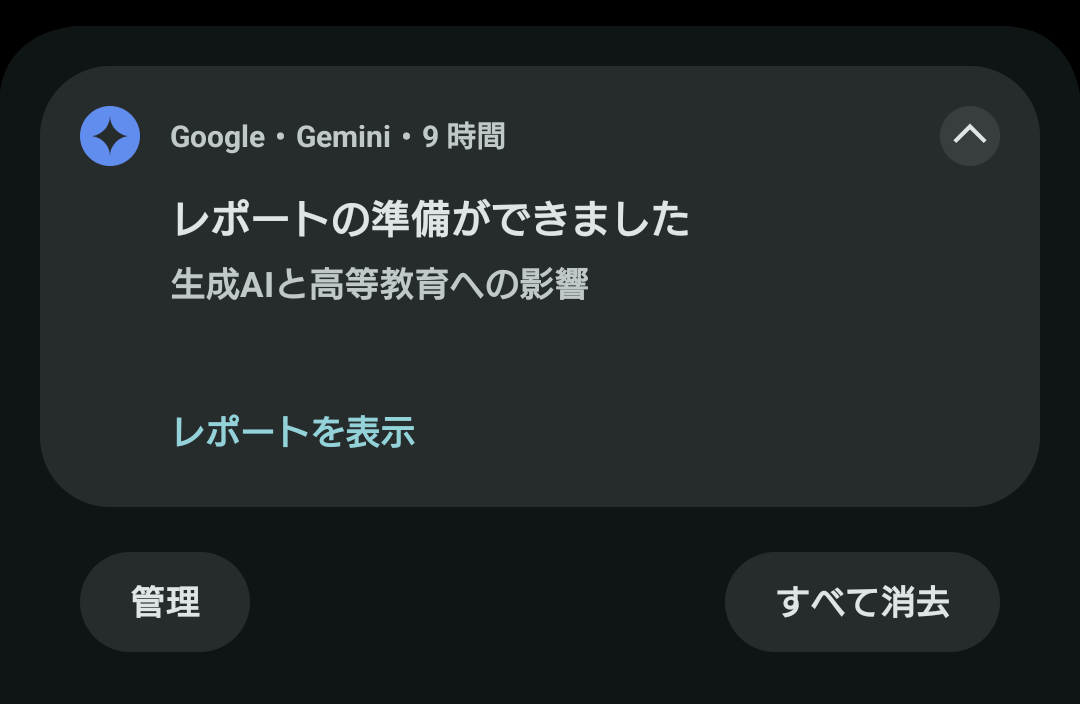

プッシュ通知でレポート完成を見逃さない工夫

Geminiのモバイルアプリでは、レポート完成時にプッシュ通知を受け取れるので、ユーザーは重要な調査結果を見逃さずに確認できます。

この通知機能は、Deep Researchを実行した後にアプリを閉じても、自動で通知が届くようになっており、利便性が高いのが嬉しいポイント。

通勤中にリサーチを依頼し、業務開始時に結果を受け取るといった使い方も可能です。

通知の内容は「レポートの準備ができました」と簡潔に表示され、タップすればすぐに内容を確認できます。

通知のオン・オフはアプリ内設定や端末の通知管理画面から切り替え可能で、利用スタイルに合わせて調整できます。

こうした機能により、Deep Researchは単なるAI出力ではなく、業務の中に自然と組み込める「待たせない情報収集ツール」として活躍するでしょう。

Gemini Deep Researchの活用シーンと使い方の応用例

Gemini Deep Researchは、学習からビジネス、マーケティングまで幅広い分野で活用できます。

ここでは、具体的な利用シーンと応用方法を紹介しましょう。

学習・ビジネス・マーケティングでの活用法

Gemini Deep Researchは、分野を問わず幅広いシーンで実用的に活用できます。

学習分野では、指定テーマの要点整理や、複数文献をまとめた論点構成などに有効で、大学のレポートや論文準備の時間短縮に有効です。

ビジネスでは、市場分析・競合比較・レポート作成などに使われており、短時間で構造化された情報を得る手段として重宝されています。

たとえば「国内化粧品業界の参入障壁」をプロンプトに入力するだけで、現状、背景、課題を段落構成で提示してくれるため、調査業務の効率が大きく向上します。

マーケティングの分野では、トレンド分析や消費者インサイトの抽出など、洞察を深める目的でも活用されており、現場担当者の企画支援ツールとしても効果的です。

分野を問わず、構造力とスピードを両立できるのがこの機能の強みです。

AIリサーチを日常に取り入れるアイデア集

Gemini Deep Researchは、特別な業務だけでなく、日常的な情報収集や思考整理にも役立ちます。

AIリサーチを習慣化することで、判断の質と作業効率が自然と高まるはずです。

毎朝のニュースを要約してもらい、通勤中に読む習慣を取り入れれば、情報感度を維持できます。

また、週末に「今週の業界ニュースをまとめて」などと指示すれば、短時間で旬の情報収集ができるしょう。

プライベートでも、旅行の下調べや資格勉強の情報整理など、リサーチが必要な場面は多く、プロンプト次第で生活全体をスマートに支援してくれます。

こうした活用は、AIを「特別な道具」から「日常のパートナー」へと変える第一歩です。

Deep Researchを通じて、調べる時間を考える時間へと転換する。

それが、これからの情報活用のあるべき姿といえるでしょう。

まとめ

Gemini Deep Researchは、AIを活用した次世代のリサーチ手法を実現する革新的な機能です。

無料プランでも実用に足る性能を備え、有料プランではさらに高度なモデルや実行回数の柔軟性が得られます。

レポートはCanvasで構造化され、ファイル添付やフォーマット変換、共有など実務に直結する機能も充実しており、日常の情報整理から専門的な分析まで幅広く対応可能です。

モバイルアプリを通じて、場所を選ばず思考や調査を進められるのも魅力です。

情報を単に集めるだけでなく、深く理解し、構造化し、行動につなげていくこと。

それが、これからの知的生産における基本となる時代が来ています。

まずは一度、Deep Researchを使い、AIと共に未来のリサーチ体験を始めてみてください。