この記事は、Podcast「AI未来話」のエピソード「AIは孤独を解消できるのか」を再構成した内容をお届けします。

孤独とは何か?

―― まず孤独について医学的心理学的な定義を教えてください。

「孤独の定義としては、主観的な社会的孤立感だそうです」

―― ああ、じゃあ要は自分が『孤立しているな』って思ったら、もうそれが孤独っていうことなの?

「そうなんですよね。だから、客観的な状況じゃないんですよ。『あ、自分は孤独だな』と思った時点で孤独です」

―― なるほど。

「対して社会的な孤立というのもあるんですけど、これは客観的に社会との繋がりが乏しい状態を指すので、孤立と孤独というのは全然別なんですよ」

―― 孤立しているから孤独というわけではないと。

「そうです。だからよく引きこもりの方が孤立していると『孤独だね』って言われがちですけど、全然そんなことないんですよ」

―― そうだよね。ペットの犬がいてすごく幸せで『もうこいつがいるから全然一人じゃない』って感じてたら、それは孤独じゃないよね。

「そうなんです。でもそのペットが死んでしまって『もう私は一人ぼっちだ』って思った瞬間に孤独に切り替わると」

―― なるほど、深いね。

「なので孤独というのは、繋がりの欠如による痛みという定義になるそうです」

孤独が健康にもたらす深刻な影響

―― 孤独が心身に与える影響って、実際どんなものがあるんですか?

「これは実際に健康への悪影響がめちゃくちゃ明らかになってるんですよ。メタ分析っていう複数の論文をまとめた研究があるんですけど、それによると孤独は死亡リスクを大幅に高めるんです」

―― え、それどのくらい高めるんですか?

「何%くらいだと思います?」

―― まあ、5%とか10%でもかなり大きいですよね?

「そうですよね。いい塩梅の数字出してきましたけど、実は約50%高めるらしいんですよ」

―― 全然塩梅じゃないですよそれ!笑 50%も増えるの?

「正確に言うと社会的に良好な繋がりを持つ人は、孤独な人に比べて約50%も生存率が高いという結果ですね。つまり孤独を感じている人は生存率が半分くらいになってしまうということで、まあ相当深刻なんですよ」

―― めちゃくちゃ深刻じゃないですか。

「米国のある機関の調査によると、社会的な繋がりの欠如が与える死亡リスクは、1日にタバコを15本吸うことに匹敵するとか、肥満や運動不足よりも大きな影響を及ぼすって言われてるんですよ」

―― 喫煙15本に匹敵するってすごくないですか? 喫煙者はちょっとドキッとしますよね。

「そうですよね、これちょっとドキッとしますよね。他にもイギリスの研究では、孤独は寿命の早期終了リスクを26%高めるっていう報告もあります。つまり孤独というのは、寿命に直結するくらい危険な要因なんです」

―― 寿命を短くするってことですよね。

「さらに身体的影響として、孤独感は免疫機能を下げたり、心血管疾患や生活習慣病のリスクも高めます」

―― 孤独を感じるだけでそんなに影響が出ちゃうんですか?

「そうなんですよ。特に怖いのが脳卒中のリスクが32%も増加するそうです」

―― 脳卒中のリスク32%ってめちゃくちゃ怖いですね。

「ですよね。他にもストレスホルモンの分泌がおかしくなったり、慢性的な炎症反応が増加したり、睡眠の質が低下したりとか、もう挙げきれないくらいの悪影響があるんです。孤独って『自分は一人ぼっちだな』って感じるだけで、身体中がストレス状態になってしまうんですよ」

―― 孤独っていう感覚だけで、これだけ多くの健康問題が引き起こされるって、ほんと怖いですね。

「そうなんですよね。孤独はメンタルだけの問題ではなくて、本当に全身に影響が及ぶことが明らかになってます。だから最近では、孤独対策を喫煙や肥満対策と同じくらい重要視する動きもあるんです」

従来の孤独対策とその効果

―― 孤独を解消するためにこれまでどんな対策が取られてきたんですか?

「まず1つ目は対人スキルの向上ですね。孤独を感じる原因の一つに、人とのコミュニケーションが苦手とか社交不安があるというのがあるので、それを克服するための方法が行われます。会話の練習をしたり、表情やボディランゲージを改善したり、対人不安を克服するワークショップを行ったりする感じですね」

―― まあ、シンプルですよね。

「そうですね。2つ目が社会的サポートの強化です。これは家族や友人、あるいは支援団体などから社会的な支えを増やしていくという方法で、実際に誰かが連絡を取ったり訪問したり、話し相手になったりというサポートを行います」

―― 本人が『孤独じゃない』って実感できるようなサポートをしていく感じですよね。

「そうそう。『自分は一人じゃないんだ』って感じることが重要なんですよね」

―― なるほど。

「そして3つ目は交流機会の増加です。僕自身もこれ、実際に経験したんですよ」

―― あ、そうなんですか?

「僕、過去にちょっと躁鬱になった時期があったんですけど、自分から積極的に交流機会を増やしたんですね。当時Twitterで趣味オフ会を主催してみたり、音楽関係の友人と交流を持ったり、地元の友達と連絡を取ったりしたんですよ。これがめちゃめちゃ効果ありまして。その時期はすごく改善したんです」

―― へえ、そうなんだ。

「そう。逆に僕の場合、人間関係が閉鎖的になるとすごく病みやすくて、交流が固定化しちゃうと結構ダメなんですよね。この辺りの効果は人それぞれだと思うけど、やっぱり交流機会を増やすって個人的にはすごく効果があったんです」

―― なるほど。

「最後4つ目が認知の是正です。これは心理療法的なアプローチで、認知行動療法(CBT)という方法がよく使われます。例えば『自分なんて誰にも必要とされてない』というような否定的な考え方を根本から修正していく手法ですね」

―― これ、効果は高いんですか?

「これが最も効果が高いと言われてるんですけど、実際めちゃくちゃ大変です。自分の考え方を根本から変えるわけなので、幼少期から遡っていろいろ振り返ったり、解釈を変えたりする作業になるので、簡単じゃないですよね」

―― 確かに、自分の考え方を変えるってかなり難しいですよね。

「そう。だから実際はこの4つの方法をうまく組み合わせて使うことが多いらしくて、それくらい孤独の解消って難しいことなんですよね」

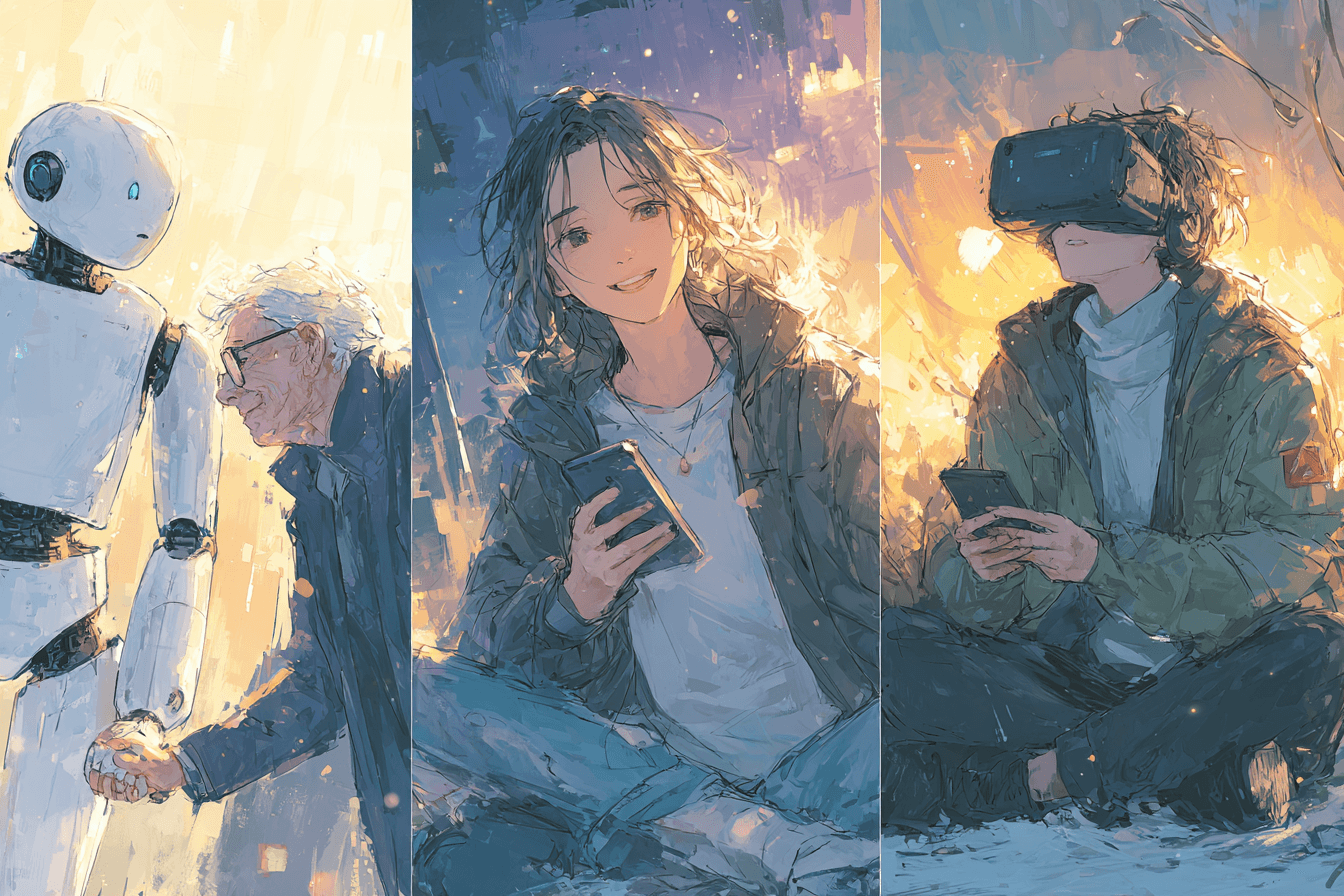

AI技術を用いた孤独解消の可能性と実例

―― 孤独対策にAIが使われるようになっているということですが、具体的にどんな方法があるんですか?

「まず一つ目が『対話相手/話し相手としてのAI』ですね。これはまあチャットボットが典型的な例です。人間同士みたいな会話をAIと交わすことで、疑似的に人と接している感覚を与える方法ですね」

―― ああ、チャットボット。確かに身近ですよね。

「あと家庭用ロボットも最近話題ですよね。最近は犬型のロボットとかありますよね」

―― ああ、我々の世代でいうとAIBOですね。

「そうそう。最近シンガポールで行われた研究で、一人暮らしの高齢者に『LOVOT』っていうロボットを一週間お世話させた結果、意味のある絆が生まれて、心が満たされたと感じる人が出たらしいです」

―― へえ、ロボットで絆が生まれるんですね。

「まあ、これ本当に少数の例なのでまだ確かなエビデンスがあるわけじゃないですけど、AIロボットが話し相手として役割を果たせる可能性は十分あるんじゃないかということですね」

―― なるほどね。

「二つ目が『見守りによるサポート』ですね。スマートスピーカーのようなバーチャルアシスタントが、日常的に声掛けをしたり健康状態をチェックしたりして、間接的に社会的サポートを提供する方法です」

―― ああ、AIが見守ってくれるっていう感じだね。

「そうです。例えば『今日は調子どうですか?』とAIが尋ねるだけでも、一人暮らしの人にとっては誰かが気にかけてくれているって安心感が生まれる可能性があるんですよ」

―― 確かに『見てくれてる』って感じますよね。

「実際の家族や介護者ができない時に、代わりにAIがスケジュール管理や健康チェックをして、必要な時に専門職に情報を送ったりして橋渡し役になることも期待されています」

―― それって実用的にも結構大きいですよね。

「そうなんですよね。そして三つ目が『認知行動療法(CBT)の応用』です。最近、対話型AI療法といって、認知行動療法の技法を取り入れたチャットボットカウンセリングが注目されています」

―― CBTもAIでできるんですね。

「これが面白くて、気分が落ち込んだ時にAIが話を聞いてくれたり、否定的な考えをポジティブな視点に転換させる対話をしたりするんですよ」

―― それ、効果ってあるんですか?

「実際、メンタルヘルス分野ではもう実用化され始めていて『落ち込んだ時に話を聞いてもらえて助かった』とか、『自分の考え方の癖に気づけた』という声もあるらしいですよ。特に深夜や緊急時など、すぐに人間のカウンセラーが対応できない時に効果的だと言われています」

―― なるほど、それは確かに便利ですね。

「最後に四つ目『コミュニケーションスキルのトレーニング活用』です。これは特に対人恐怖症の人に対してAIがトレーニング相手になり、失敗しても安全な環境でコミュニケーションを練習できるという方法です」

―― ああ、それはすごくいいですね。失敗しても問題ないですもんね。

「そうなんですよね。特に自閉症の若者が、仮想世界のAIキャラクターを相手にソーシャルスキルを安全に磨く試みも進んでいるそうです」

―― なるほどね。AIを使えば、実際の人との対話で失敗する恐怖を感じずに済むんだ。

「そう。やっぱり、失敗の恐怖から対人不安が強化されちゃうこともあるので、AIを初期の導入として使うのはかなりいいんじゃないかと思いますね」

―― AIって孤独解消のサポート役として、結構いろんな可能性がありますね。

AIによる孤独解消の限界と課題

―― AIの孤独解消へのアプローチって、可能性もありますけど、実際に難しい課題もありますよね。

「そうですね。まず一つ目が『擬似的な親密さ』という問題ですね。AIとのやりとりは、やっぱり所詮シミュレーションであって、本当の人間関係に伴う深い共感や絆はないんじゃないかっていう指摘があります」

―― なるほどね。擬似的なものはやっぱり本物には敵わないと。

「そうなんです。MITの社会学者のシェリーさんという方が『AIチャットボットとの関係は中身が空っぽな擬似的親密さに過ぎない。本当の人間同士の繋がりをむしろ阻害しかねない』と警鐘を鳴らしています」

―― やっぱり完全に人間の代替になるわけじゃないってことですね。

「そうです。そして二つ目が『効果の一時性』ですね。孤独感は一時的に改善されても、長期的に効果が持続するかはまだ分かってないんですよ」

―― ああ、ずっと続くかは未知数なんだ。

「特にAIロボットなんかを導入したとき、最初は珍しいからみんな盛り上がって効果が出るんですけど、これを『ノベルティ効果』って言うらしくて、要するに物珍しさによる一時的な向上なんですよ」

―― 確かに、最初はテンション上がりますもんね。

「三つ目に『倫理的・プライバシー問題』も大きな課題ですね。AIに対して人間が悩みや孤独感を打ち明けるっていうのは、ものすごくセンシティブな情報をAIに提供することになるので」

―― ああ、確かに。自分の弱みをAIに話すのはリスクもありますよね。

「そうなんです。そのデータがどう扱われるか分からないっていう問題や、孤独感を利用した課金サービスみたいな悪質な使い方も考えられるし、データが流出してしまったら相当な個人情報の漏洩になるリスクもあるんですよ」

―― ああ、それは確かに怖いですね。

「実際OpenAIのサム・アルトマンCEOもこういうセンシティブな情報は特別に保護されるべきだって主張してるくらいなので、AIを孤独解消のために使う場合にはデータ保護の問題が絶対に出てくるんですよね」

―― AIに悩みを打ち明けることって、思っている以上に重要な情報を渡してるんだなあ。

「そう。そして最後四つ目に『社会的孤立の構造的な問題にはAIは無力』ということですね。個人の孤独感を一時的に緩和することはできても、孤独を生み出す社会構造そのものをAIは変えることはできないんですよ」

―― どういうことですか?

「例えば、失業や貧困、差別といった、孤独の根本原因をAIが解決できるかっていうとそれは無理なんですよ。社会的な孤立という根本の問題を解決しなければ、本質的な孤独の解消は難しいわけです」

―― ああ、孤独感はAIで一時的に和らげても、孤立そのものは解消できないってことか。

「むしろAIがあるから大丈夫みたいに安易に考えてしまうと、本来人間がしなきゃいけない社会問題への対策が遅れてしまうリスクすらありますね」

―― 確かに。『AIに任せとけばいい』ってなったら、むしろ社会的な問題が見えにくくなりそうですね。

「結局のところ、孤独解消ってAI一本で簡単に解決できる問題じゃなくて、人間同士の繋がりやサポートが前提にあるべきで、AIはあくまでもその補助的なツールとして考えるのが正解かなって僕は思いますね」

エンディング

―― 今回「AIは孤独を解消できるか」って話でしたけど、結論どうでしたかね?

「まあAIで孤独そのものを完全に解消するのは難しいかなって感じですよね」

―― まあ、そうですよね。ただ、僕が思ったのは、今はまだAIロボットとかが疑似的な存在としてしか認識されてないですけど、将来的にAIがもっと人間と対等に近い存在になったら、もしかしたら状況が変わるかもなって感じましたね。

「ああ、確かにそういうのはあるかもしれないですね。でも結局のところ、本質は『主観的な認知の問題』だと思うんですよ。AIがいても結局は自分自身がどう感じるかってところが大事だから、そこを変えられるかどうかは難しいですよね」

―― ああ、確かに。最終的には本人次第ってことか。

「そうなんですよ。だからAIがサポートにはなっても、根本的に孤独感を変えるためには自分自身の考え方や認知を変える努力が必要だと思うんですよね」

―― なるほどな。でも僕自身も平岡さんに色々教えてもらって、ChatGPTを使って自分の考え方の癖を客観的に見るようになったんですよね。そういう意味では、AIが孤独解消に直接効果的かどうかは分からないけど、自分を振り返るきっかけにはなるかもしれないですね。

「そうですね。実際僕自身も孤独を感じる時にChatGPTを使って、自己分析とかコーチング的に使ったりするんですよ。だから、直接孤独を解消するっていうより孤独に対処するための自己理解の手助けとしてのAI活用はめちゃくちゃ有効なんじゃないかなって感じてます」

―― なるほどな。じゃあ結局、自分自身がどう考え方を変えていくかっていう、本人の努力が重要ってことですね。

「残酷ですけどね。結局、自分次第ですね」

―― いや、ほんと現実は厳しいですね。頑張るしかないってことですかね(笑)

「はい。でも、孤独を感じてる方がいたら、ぜひ僕と一緒に飲みに行きましょう」

―― どういうオチだよ(笑)

まとめ

孤独は単なる気分の問題を超えて、身体的にも精神的にも深刻な影響を与える重大な問題です。

今回のエピソードを通じて、従来の対策方法に加えてAIが一定の効果を持つ可能性が示されましたが、その一方で擬似的な親密さや倫理的な課題、さらには社会構造的な孤立の根本問題にはAIが無力であることも明らかになりました。

結局、AIは孤独解消の『万能薬』ではなく、あくまで補助的な手段です。

主観的な孤独感を本当に解消するためには、自分自身の認知や考え方を変える努力が欠かせません。

ただ、その努力を後押ししてくれるパートナーとしてAIを活用することは、孤独に向き合うための現実的で効果的な選択肢となるでしょう。これからもAIと人間が協力して、少しでも孤独に悩む人が減ることを願っています。